(continua da qui)

Secondo Columella, chi vuole iniziare un’attività agricola non deve mancare di tre cose: la conoscenza, la volontà di fare e la capacità di spendere. In realtà, dice, potrebbero bastare le prime due. Tuttavia ci ricorda, con ironia neanche troppo sottile, che la possibilità di spendere torna utile soprattutto a chi manca di conoscenza, perché così può supplire agli errori che fa.

Niente di più vero!

La conoscenza, quindi, per Columella è essenziale ed è il motivo per cui ha sentito l’esigenza di scrivere il suo trattato, De Re rustica (60 o 65 d.C.). Sicuramente è la miglior fonte per capire com’era il lavoro del vignaiolo dell’epoca. Non è un’opera letteraria, ma un vero e proprio trattato tecnico. È talmente preciso, particolareggiato, con osservazioni razionali e da grande osservatore, da essere considerato il primo testo agronomico della storia, rimasto come riferimento fino alla fine del Diciottesimo secolo. Ciò non toglie che Columella rappresenta l’apice di conoscenze della sua epoca, un momento (come tanti nella storia) nel quale la conoscenza non era di certo diffusa in modo universale.

Vediamo ora una testimonianza diretta di una vigna di una grande proprietà e poi torniamo ai consigli tecnici di Columella.

Storie: La quieta villa tra le vigne di Plinio il Giovane

In una lettera all’amico Domizio Apollinare (detta “”della villa in Tuscis”), Plinio il Giovane racconta con orgoglio della splendida vista sulle sue ampie vigne, che può godere dalla sua villa nell’Alta Valle del Tevere.

Plinio era nato a Como il 61 o il 62 d.C. (morì nel 113-114) ed era nipote del celebre (e da me più volte citato) Plinio il Vecchio (zio per parte di madre). Era un avvocato ed un alto funzionario dello stato. Aveva grandi proprietà in diverse parti d’Italia ma la più amata sembra che fosse proprio la tenuta della valle del Tevere, in Etruria (chiamata Tuscia dai Romani). Si trova nell’attuale Umbria, tra San Giustino e Città di Castello.

Non siamo più ai tempi dei 100 jugeri di Catone o della piccola (ma meravigliosa) vigna di Palemone. Stiamo parlando di un grande latifondo, che Plinio ha soprattutto ricevuto in eredità ed, in piccola parte, ingrandito personalmente. Possedeva proprietà terriere per un totale stimato di circa 10.000 ettari, sparsi fra una villa sul mare, quella sulle colline della Tuscia e due sul Lago di Como, oltre che una casa signorile a Roma e una a Como. La proprietà della Tuscia comprendeva ottomila jugeri, circa 2.000 ettari (1 jugero è più o meno ¼ di ettaro), con diverse coltivazioni, che gli rendevano un affitto di 400.000 sesterzi annui.

Siamo ben lontani dalla figura del vignaiolo. Infatti lo stesso Plinio dice che ama questa tenuta più delle altre essenzialmente perché la ritiene la più comoda e di maggior agio, abbastanza lontana da Roma da permettergli una perfetta tranquillità. Qui poteva dedicarsi in pace al suo otium che, per l’intellettuale romano dell’epoca, era il tempo che poteva impiegare allo studio e alla riflessione, quando era libero dalle incombenze della vita politica e pubblica.

Plinio rappresenta ancora il grande proprietario che ben gestisce le sue proprietà, non il latifondista che le dedica soprattutto al pascolo, abbandonandole al degrado del saltus. Scrive chiaramente, con la sua mentalità patrizia tradizionale, che per lui l’unico guadagno legittimo è quello che deriva dalla terra. Infatti non impiegò il suo patrimonio in altre forme d’investimento. Nei suoi scritti ammette, non si sa quanto onestamente, di non sentirsi ricco. Afferma che le sue rendite, fra l’altro oscillanti (come normalmente succede in agricoltura), sono appena sufficienti per permettergli di sostenere il decoro richiesto dalla sua posizione di senatore. Gli consentono giusto una vita frugale, con la possibilità di concedersi solo ogni tanto qualche spesa extra. Fu oculato comunque anche in queste, oltre che filantropo: a parte l’acquisto di statue e la costruzione di templi nelle sue proprietà, donò un appezzamento di terra alla sua ex-nutrice e fece diverse donazioni alla sua città natale, Como. Vi costruì una biblioteca pubblica, creò una cassa alimentare per i poveri, dando in concessione delle sue proprietà. Nel testamento, lasciò in eredità alla città degli edifici termali.

Tornando alla lettera e alla sua tenuta in Tuscia, egli descrive con evidente amore il paesaggio appenninico. Si tratta di un ampio anfiteatro contornato dai monti ricoperti dai boschi. Le coltivazioni si estendono sia in pianura che sulle colline, “ricche di terra grassa”.

“Ai loro piedi e per ogni lato si stendono vigneti che intrecciano in lungo e in largo un’unica trama; dal loro limite, quasi dal loro margine in basso, si dipartono viti alberate” (Sub his per latus omne vineae porriguntur, unamque faciem longe lateque contexunt; quarum a fine imoque quasi margine arbusta nascuntur).

Le prime pendici delle colline sono completamente rivestite da vigneti, vinea, le viti basse aggiogate. Circondano completamente la villa di Plinio e, come racconta, sembrano quasi entrare nelle stanze. Nella zona più pianeggiante si trovano invece le lunghe file degli arbusta, le viti maritate, alternate ai campi e ai prati. Purtroppo, come potreste leggere in altre traduzioni di questa celebre lettera, chi non conosce la viticoltura romana traduce arbusta con boschetti o anche siepi (sic!). La vite maritata è stata ed è ancora spesso persa nella traduzione, come avevo già raccontato qui.

La descrizione di Plinio è stata confermata dalle ricerche archeologiche nella valle del Tevere. Le zone pedecollinari erano state scelte dai ricchi per le loro ville ed erano dominate dai vigneti intensivi, coltivati con il lavoro degli schiavi. La pianura era invece soprattutto dei coloni (piccoli agricoltori). Originariamente erano proprietari di appezzamenti assegnati in passato con la centuriazione. Poi, all’epoca di Plinio, erano diventati dipendenti dei latifondisti.

Sembra che Plinio, come tanti altri proprietari, vendesse l’uva in pianta a degli imprenditori che si occupavano della vendemmia, della produzione e vendita del vino. Il mercato principale del prodotto era Roma città. La cosa curiosa, ma che sembra frequente all’epoca, è che Plinio (o più facilmente il suo amministratore) non si preoccupasse di vendere solo l’uva della proprietà padronale ma anche dei coloni. Può sembrarci normale nel caso in cui il colono pagasse in natura (una quota di uva o vino), sistema detto colonia partiaria. L’aiuto era però anche nel vendere la parte di prodotto del colono. Oltre tutto, succedeva lo stesso anche nel caso che il colono versasse l’affitto in denaro (detto locatio-conductio). In questo caso, il latifondista aiutava il colono a monetizzare il suo lavoro, assicurandosi così di ricevere la sua spettanza. Il rapporto sociale sembra molto equilibrato, ancora lontano dallo sfruttamento da “servi della gleba” che i coloni subiranno nelle epoche successive o in altri territori.

La differenza vinea-arbusta non era solo sociale, ripartita fra signori e coloni (vedete anche qui). In un’altra lettera Plinio sottolinea come fosse importante la diversificazione in agricoltura per essere sicuri di avere una rendita. Emerge quindi che la differenzazione in vinea, arbustum e campi era una strategia ben ponderata dei grandi proprietari, per non correre troppi rischi economici.

Il rapporto fra vinea e arbusta, in questo territorio e tanti altri dell’Italia, subirà nei secoli a venire oscillazioni altalenanti, senza che nessuno dei due sistemi scompaia mai del tutto (se non ai nostri giorni). La poca viticoltura dell’epoca Medievale, ristretta intorno ai borghi e portata anche dentro le mura di città e castelli, vedrà prevalere la vinea, più adatta ai piccoli spazi. In epoche successive, soprattutto dal XV-XVI sec., con la possibilità di tornare ai campi aperti, si ebbe il netto prevalere dell’arbusta, la vite maritata, e delle grandi estensioni di coltivazioni promiscue (come nell’immagine). Infine, la viticoltura contemporanea (dalla metà del Novecento circa), sempre più specializzata ed anche meccanizzata, ha portato all’assoluta affermazione della vinea e la definitiva scomparsa dell’antica cultura dell’arbustum, la vite maritata all’albero.

Il lavoro in vigna

Un aspetto generale e più pratico, che mi ha colpito leggendo dalla viticoltura romana, è che all’epoca avevano un numero incredibile di attrezzi agricoli, con tante funzioni specifiche, molti di più di quelli tradizionali nostri. Per i lavori di taglio in vigna c’era una falce usata solo per questo scopo, chiamata falx vineatica o vineatoria, il simbolo stesso del vignaiolo. Da questa è derivato il pennato, usato fino a tempi recenti in tutto il centro e sud d’Italia. Columella si raccomanda, per tutti i lavori di taglio, di fare sempre grande attenzione a non ferire troppo la vite, per evitare malattie e parassiti, come sappiamo bene anche oggi. Le ferite, consiglia, devono essere chiuse con mastice (resine di alberi) oppure terra umida mescolata con morchia.

Un aspetto generale e più pratico, che mi ha colpito leggendo dalla viticoltura romana, è che all’epoca avevano un numero incredibile di attrezzi agricoli, con tante funzioni specifiche, molti di più di quelli tradizionali nostri. Per i lavori di taglio in vigna c’era una falce usata solo per questo scopo, chiamata falx vineatica o vineatoria, il simbolo stesso del vignaiolo. Da questa è derivato il pennato, usato fino a tempi recenti in tutto il centro e sud d’Italia. Columella si raccomanda, per tutti i lavori di taglio, di fare sempre grande attenzione a non ferire troppo la vite, per evitare malattie e parassiti, come sappiamo bene anche oggi. Le ferite, consiglia, devono essere chiuse con mastice (resine di alberi) oppure terra umida mescolata con morchia.

Le vigne

Columella elenca i sistemi di coltivazione della sua epoca. Ho già parlato di alcuni di essi, ma vediamoli qui riassunti, come li raggruppa l’autore.

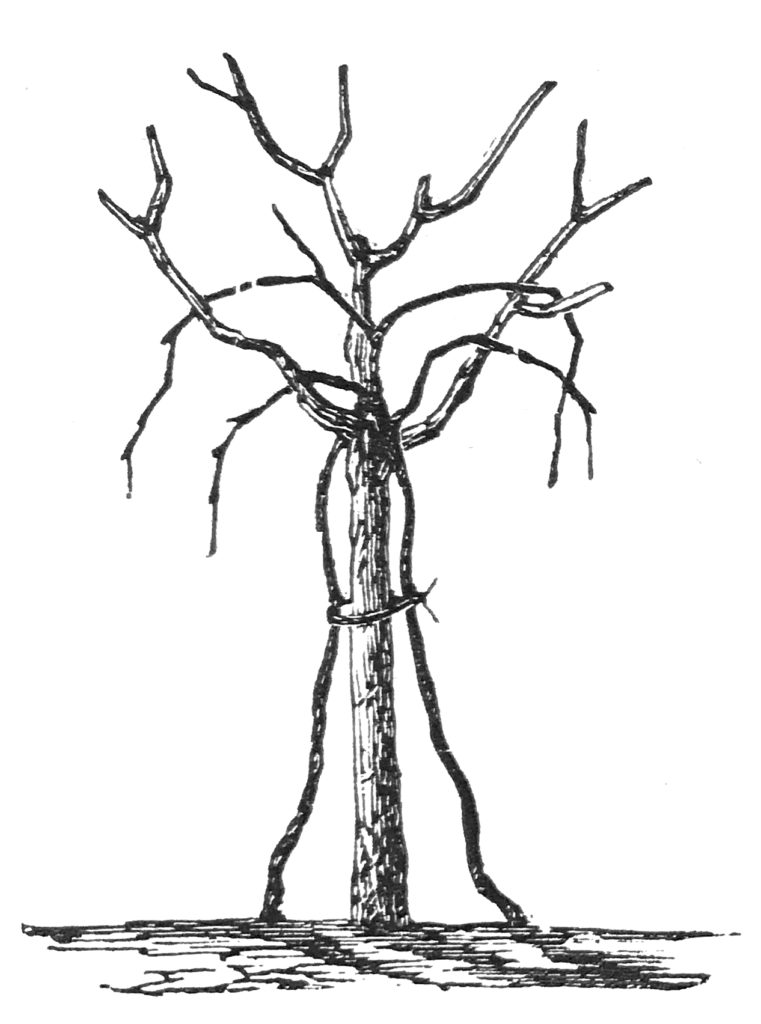

La vite maritata o alberata (arbustum) era il sistema tradizionale romano ed il più diffuso, di cui ho ampiamente già parlato in molti post precedenti, descrivendone l’origine e le peculiarità (qui, qui, e qui). Ricordo rapidamente le descrizioni che ne danno Plinio e Columella. L’arbustum poteva essere all’italiana (italicum), diffuso nell’Italia centrale, con le viti (in genere due) arrampicate su un singolo albero. Columella spiega che l’olmo è il preferito perché cresce bene in tanti tipi di suolo e le sue foglie sono molto adatte a foraggiare i buoi. Il pioppo non è molto gradito dagli animali ma è usato in alcuni territori (come la Campania, come noi sappiamo). Migliore è il frassino, che si usa nei terreni scoscesi e montani, non adatti all’olmo. Oltre tutto, le sue foglie sono ottime per capre e pecore. Catone citava anche il fico. In Etruria, patria originaria dell’arbustum, sappiamo che si usava principalmente l’acero.

Il secondo sistema è quello gallico (gallicum) o rumpotinum, presente soprattutto nell’Italia del Nord, nel quale i tralci di vite (detti traduces) passavano da albero ad albero. Si usano alberi non molto frondosi, fra cui l’olmo ben potato, l’acero, il corniolo, il carpino e l’orno. Il salice si utilizza solo nei terreni molto umidi. I tralci, se non riescono a raggiungersi fra albero ed albero, sono congiunti tramite una verga (pali orizzontali al suolo). Possono anche essere sorretti in mezzo da sostegni verticali.

Questi due sistemi sono rimasti in Italia fino a metà circa del Novecento.

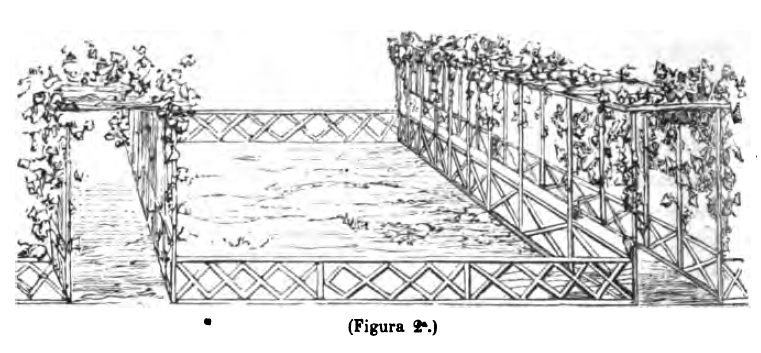

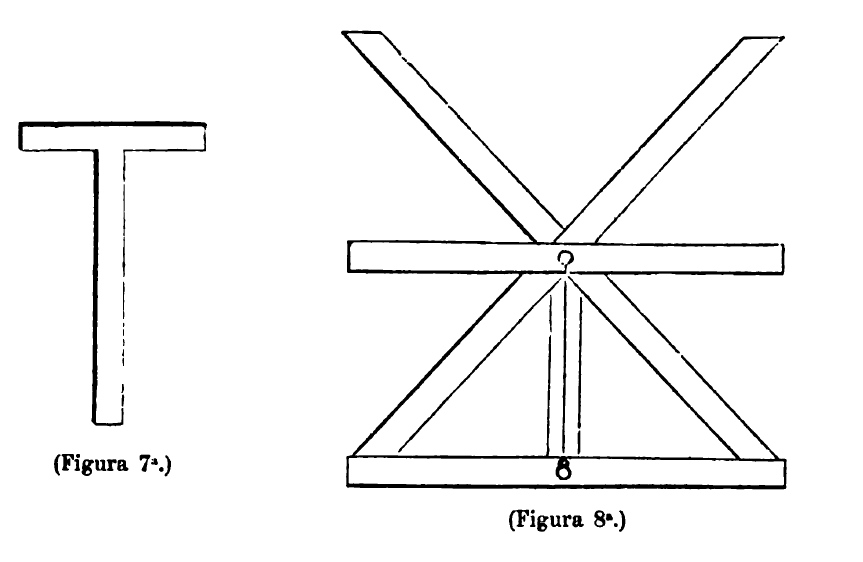

Le viti aggiogate sono tutti i tipi di coltivazione in cui la vite era sorretta da supporti di varia natura, dal singolo palo alle strutture più complesse, fatte da pali, canne, corde e sarmenti. Il sistema a spalliera era detto jugatio directa. Da esso derivano tutti quelli moderni. Varrone dice che dà un ottimo vino perché le viti non si fanno ombra tra loro. C’erano poi sistemi particolari di alcuni territorio, come ad esempio la vite characata dell’Arpinate, dove la vite era circondata di canne, ogni ramo era appoggiato ad una di esse e i tralci erano piegati in circolo. Poi c’erano i pergolati, chiamati jugatio compluviata (dal nome dei compluvi delle case, nel disegno sotto), usati ancora oggi, con diverse modalità.

Columella dice che, fra le tante forme di viticoltura delle province, apprezza molto le viti ad alberello senza sostegno, che chiama “surrette”. Descrive anche la vite strisciante, “strata”: è un alberello con i tralci serpeggianti per terra. Columella dice che è usato in climi estremi. I tralci sono sovrapposti l’uno sull’altro per evitare che l’uva tocchi terra e possa marcire.

Siccome fra le viti era comune coltivare grano o altro, in genere si tendeva a lasciare spazi da due fino a dodici metri, per passarci agevolmente con l’aratro trainato dai buoi. Nelle vigne delle zone più impervie si stava più stretti, fino a un metro e mezzo, e i lavori si facevano con la zappa. Sia Columella che Plinio sostengono che l’impianto migliore delle vigne è quello a quinconce, come il numero 5 su un dado, utile per l’esposizione ma anche “perché offre un grato aspetto” (Plinio).

Gli animali erano considerati uno dei pericoli più grandi delle vigne, soprattutto quelli selvatici o le greggi sfuggite al controllo. Le vigne basse erano sempre recintate, soprattutto con siepi. Quelle alberate potevano essere lasciate aperte, con la possibilità anche di usarle per il pascolo, salvo vi fossero in mezzo altre colture da proteggere. I buoi, che trainavano l’aratro o il carro, erano dotati di museruole, altrimenti avrebbero mangiato i germogli e le tenere foglie della vite.

Propagazione della vite ed impianto

Una parte molto lunga e dettagliata del trattato di Columella è dedicata alla propagazione della vite, cioè l’accurata scelta, creazione e gestione della talea. La talea era chiamata malleolus (rimasto nel toscano di tempi più recenti come “magliuolo”), la barbatella da semenzaio viviradicem. Ricordiamoci che loro avevano la fortuna di poter coltivare la vite “franca di piede”, cioè intera, non un innesto come dobbiamo fare oggi per colpa della fillossera.

Lo scasso delle vigne era fatto in diversi modi. Il pastinatio, testimoniato dalle fonti scritte, consisteva nello zappare tutta la superficie, a circa 60-90 cm di profondità. Altri sistemi prevedevano invece solo lo scavo di lunghe strisce di terreno, dove si impiantavano le viti. A seconda del tipo di suolo si scavavano delle fossette, dette sulci, o delle trincee più profonde, dette scrobes. In alcuni siti archeologici sono state trovate tracce di questi scavi perché, in terreni vulcanici poco profondi, erano arrivati ad intaccare anche lo strato di tufo sottostante. Questi sistemi sono rimasti in Italia fino a tempi recenti, fino alla diffusione dei mezzi meccanici.

In vigna si facevano anche diversi tipi di canalizzazioni, alcune per drenare l’acqua dai terreni più stagnanti, altre per l’irrigazione nei terreni più siccitosi.

In vigna si facevano anche diversi tipi di canalizzazioni, alcune per drenare l’acqua dai terreni più stagnanti, altre per l’irrigazione nei terreni più siccitosi.

Sul fondo della buca dell’impianto mettevano delle pietre, vinacce mescolate a letame, sia per nutrimento che per “riscaldare” le barbatelle. Poi riempivano le buche con la terra. Se il suolo era molto magro, si consigliava di aggiungere nella fossa anche terra grassa.

I magliuoli erano piantati ad entrambi i lati delle fosse, in modo che uscissero dalle parti opposte. Per piantare le giovani viti usavano il pastinum, un lungo bastone che finiva con due rebbi. In secoli più recenti si chiamerà trivella nel Lazio e gruccia in Toscana. Lo usiamo ancora oggi. Le vecchie viti sostituite erano dette ripastinate.

Le viti giovani erano fissate ad una canna perché crescessero diritte, per condurle poi alla forma di allevamento, come facciamo oggi. Soprattutto nel primo anno consigliano che siano ben seguite, irrigate se serve, accuratamente zappate e spampinate.

Potatura

Plinio racconta che fu all’epoca di re Numa che s’iniziò a potare le viti. Sembra che all’inizio i vignaioli fossero ritrosi a salire sugli alberi (la vite alberata, la forma originaria romana), che erano anche molto alti, per paura di cadere (“pericula arbusti”). Venne introdotta allora la pratica di garantire ai lavoratori delle vigne anche l’eventuale copertura delle spese funebri.

Parecchi secoli dopo Numa, Columella scrive, in modo molto moderno, che la potatura deve essere fatta con tre finalità: pensando alla produzione del frutto, scegliendo bene i migliori tralci, studiando di rendere la vite longeva. Per una potatura ottimale si deve ricordare la produzione dell’anno precedente di ogni pianta. Distingue e spiega la potatura lunga e quella corta, per le diverse forme di allevamento della vite. La vite strisciante invece ha solo una potatura molto corta. Lo sperone (il moncone che resta del tralcio dopo la potatura corta) lo chiama custodem, ma dice che è detto anche resecem o praesidiarium.

Lo sperone (il moncone che resta del tralcio dopo la potatura corta) lo chiama custodem, ma dice che è detto anche resecem o praesidiarium.

Columella dice che si può potare ad ottobre, dopo che le foglie sono cadute e sempre che i sarmenti siano ben maturi. Se l’inverno però è troppo freddo, meglio aspettare dopo la metà di febbraio (è corretto, perché alcune varietà sopportano male i geli invernali se sono già state potate). Comunque egli scrive che prima si pota e più si avrà legno, più tardi si pota e più si avrà frutto. In realtà oggi sappiamo che il tempo della potatura influisce soprattutto sul tempo di germogliamento primaverile della vite. Le potature troppo precoci fanno germogliare presto la vite, esponendola maggiormente ai rischi di gelate tardive. (… continua…)

Bibliografia:

“De re rustica”, Lucio Giunio Moderato Columella (60-65 d.C.), tradotto da Giangirolamo Pagani, 1846 (preferisco le traduzioni dell’Ottocento perchè, avendo una viticoltura e tecniche di produzione del vino più simili a quelle antiche delle nostre, sanno spiegare meglio i concetti e trovare le parole giuste).

“Interventi di bonifica agraria nell’Italia romana”, a cura d Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ed. L’Erma di Bretchneider, 1995.

“Storia dell’agricoltura italiana: l’età antica. Italia Romana” a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002

“Le proprietà di Plinio il Giovane”, V. A. Siragola, 1957

“Territorio e paesaggio dell’Alta Valle del Tevere in età Romana”, Paolo Braconi, 2008, in F. Coarelli – H. Patterson (eds.) Mercator placidissimus. The Tiber Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley, Atti del Convegno, Roma, British School at Rome, 27-28 febbraio 2004, Roma 2008, pp. 87-104

“La villa di Plinio il Giovane a San Giustino”, Paolo Braconi, 2008, in F. Coarelli – H. Patterson (eds.) Mercator placidissimus. The Tiber Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley, Atti del Convegno, Roma, British School at Rome, 27-28 febbraio 2004, Roma 2008, pp. 105-121

“La villa di Plinio il Giovane in Etruria, Giovanni Caselli,

“La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, Luigi Manzi, 1883, .

“Storia della vite e del vino in Italia”, Dalmasso e Marescalchi, 1931-1933-1937, .

“Storia del paesaggio agrario italiano”, Emilio Sereni, 1961, .

“In vineis arbustisque. Il concetto di vigneto in età romana”, Paolo Braconi, Archeologia delle vite e del vino in Etruria” A. Ciacci – P. Rendini – F. Zifferero (eds.), Archeologia della vite e del vino in Etruria (Atti Scansano 9-10 settembre 2005), Siena 2012, pagg. 291-306.

“Catone e la viticoltura intensiva”, Paolo Braconi.

“Quando le cattedrali erano bianche”, Quaderni monotematici della rivista mantovagricoltura, il Grappello Ruberti nella storia della viticoltura mantovana, Attilio Scienza.

“Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”, M. R. Caroselli.