Continua da qui

Entriamo ora nel dettaglio dell’enologia dell’epoca Romana.

Le pratiche enologiche

Fra le pratiche enologiche al primo posto non possiamo che mettere il taglio, nel quale sta buona parte dell’arte del bravo cantiniere di ogni tempo. Ad esempio, Plinio cita i Liguri e gli abitanti della zona del Po’ come usi a tagliare i vini troppo aspri con altri più leggeri. I vini di Marsiglia sono citati come ottimi vini da taglio, perché troppo intensi da essere consumati da soli.

Per migliorare vini un po’ poveri, la pratica meno invasiva era quella di farli permanere sulla feccia di vino buono. Ad esempio, si racconta che il vino di Sorrento era messo in dolii con le fecce del pregiato Falerno, per dargli più gusto. All’epoca conservavano la feccia di qualità facendola seccare in forno, in pani. L’aggiunta di feccia era anche una classica tecnica del passato per superare i blocchi fermentativi, anche se naturalmente non sapevano di inoculare così dei lieviti.

Avevano poi messo insieme una serie di sostanze da aggiungere al vino con intento migliorativo, soprattutto per la produzione della grande massa dei vini di media-bassa qualità. Come ho raccontato qui, allora si tendeva principalmente a produrre tanta uva, con la conseguenza di avere mosti/vini poveri di diversi elementi o con difetti più o meno accentuati. Diverse di queste correzioni rimarranno alla base dell’enologia moderna, con la differenza (non secondaria) che oggi si usano sostanze purificate. Sono state anche eliminate tutte quelle tossiche. Resta il fatto che i vini migliori (allora come oggi) non ne avevano bisogno, come ci racconta Columella.

Un’aggiunta comune era quella del mosto cotto, che era lo “zucchero” dell’epoca (insieme al miele). Si otteneva da mosto di uva surmatura che veniva concentrato con una bollitura lenta. Formava così un liquido alquanto zuccherino, scuro, con gusto più o meno caramellato e ricco di profumi. Durante la cottura si potevano anche aggiungere diversi frutti o erbe aromatizzanti. Nella produzione di vino, poteva essere aggiunto al mosto in fermentazione per aumentare la componente zuccherina di uve di bassa qualità. Oggi ricordo che è consentito aggiungere mosto concentrato e rettificato o lo zucchero (quest’ultimo non è ammesso in Italia). Il mosto cotto poteva anche essere aggiunto al vino già finito ed in questo caso si parlava di “vino cotto”. L’uso del mosto cotto rimarrà per tutti i secoli successivi in Italia, soprattutto nel centro e nel sud. La produzione del mosto cotto in epoca romana era però dannosa per la salute, perché era bollito principalmente in pentoloni di piombo. Nella bollitura si forma il diacetato di piombo (sale di piombo dell’acido acetico) che ha un gusto dolce, detto anche zucchero di Saturno, saccharum Saturni (Saturno era il simbolo alchimistico del piombo). La sua ingestione, come altre forme di assimilazione del metallo, può causare gravi problemi di tossicità cronica, con lo sviluppo di una malattia detta saturnismo. Il quadro è molto complesso e comprende danni mentali, l’alterazione di diversi organi e del sangue. C’è chi ha ipotizzato che certe forme di pazzia attribuite ad alcuni imperatori romani potessero essere sintomi di saturnismo.

Un’aggiunta comune era quella del mosto cotto, che era lo “zucchero” dell’epoca (insieme al miele). Si otteneva da mosto di uva surmatura che veniva concentrato con una bollitura lenta. Formava così un liquido alquanto zuccherino, scuro, con gusto più o meno caramellato e ricco di profumi. Durante la cottura si potevano anche aggiungere diversi frutti o erbe aromatizzanti. Nella produzione di vino, poteva essere aggiunto al mosto in fermentazione per aumentare la componente zuccherina di uve di bassa qualità. Oggi ricordo che è consentito aggiungere mosto concentrato e rettificato o lo zucchero (quest’ultimo non è ammesso in Italia). Il mosto cotto poteva anche essere aggiunto al vino già finito ed in questo caso si parlava di “vino cotto”. L’uso del mosto cotto rimarrà per tutti i secoli successivi in Italia, soprattutto nel centro e nel sud. La produzione del mosto cotto in epoca romana era però dannosa per la salute, perché era bollito principalmente in pentoloni di piombo. Nella bollitura si forma il diacetato di piombo (sale di piombo dell’acido acetico) che ha un gusto dolce, detto anche zucchero di Saturno, saccharum Saturni (Saturno era il simbolo alchimistico del piombo). La sua ingestione, come altre forme di assimilazione del metallo, può causare gravi problemi di tossicità cronica, con lo sviluppo di una malattia detta saturnismo. Il quadro è molto complesso e comprende danni mentali, l’alterazione di diversi organi e del sangue. C’è chi ha ipotizzato che certe forme di pazzia attribuite ad alcuni imperatori romani potessero essere sintomi di saturnismo.

Spesso aggiungevano galle di quercia seccate, escrescenze che si formano sulla pianta in seguito all’attacco di parassiti (i cinipidi, insetti imenotteri). Le galle sono state usate per millenni nella produzione del vino (e non solo) perché contengo un’alta percentuale di tannini. Questi sono presenti naturalmente nell’uva e sono componenti importanti del vino, ma possono essere carenti in prodotti di bassa qualità. Oggi non si aggiungono più le galle ma solo i tannini purificati, così come quelli ottenuti dal legno di quercia o di castagno, da essenze esotiche, dai vinaccioli e dalle bucce dell’uva. I tannini danno un gusto un po’ amaro, per cui vanno dosati accuratamente, ma hanno diversi effetti positivi sul vino: migliorano la struttura e il corpo, hanno una certa azione protettiva (ad esempio proteggono dalla laccasi, un enzima deleterio per il vino, che si può trovare in uve aggredite dalla muffa grigia), aiutano a stabilizzare il colore, …

Spesso aggiungevano galle di quercia seccate, escrescenze che si formano sulla pianta in seguito all’attacco di parassiti (i cinipidi, insetti imenotteri). Le galle sono state usate per millenni nella produzione del vino (e non solo) perché contengo un’alta percentuale di tannini. Questi sono presenti naturalmente nell’uva e sono componenti importanti del vino, ma possono essere carenti in prodotti di bassa qualità. Oggi non si aggiungono più le galle ma solo i tannini purificati, così come quelli ottenuti dal legno di quercia o di castagno, da essenze esotiche, dai vinaccioli e dalle bucce dell’uva. I tannini danno un gusto un po’ amaro, per cui vanno dosati accuratamente, ma hanno diversi effetti positivi sul vino: migliorano la struttura e il corpo, hanno una certa azione protettiva (ad esempio proteggono dalla laccasi, un enzima deleterio per il vino, che si può trovare in uve aggredite dalla muffa grigia), aiutano a stabilizzare il colore, …

Anche l’aggiunta di altri elementi vegetali aveva un effetto positivo dovuto all’apporto dei tannini, come ad esempio i i noccioli d’oliva oppure l’elleboro nero e bianco (che contiene acido gallico). All’epoca si pensava che questa ranuncolacea avesse effetti conservanti sul vino e che giovasse alla salute. In realtà l’elleboro bianco contiene anche un allucinogeno altamente tossico. Eppure il suo uso è citato spesso nell’antichità, per rischiarare la mente secondo Petronio Arbitro (nel Satyricon) o come rimedio alla pazzia per Orazio (Terza Satira, Libro II) o contro l’epilessia. L’elleboro nero invece è meno dannoso.

Anche l’aggiunta di altri elementi vegetali aveva un effetto positivo dovuto all’apporto dei tannini, come ad esempio i i noccioli d’oliva oppure l’elleboro nero e bianco (che contiene acido gallico). All’epoca si pensava che questa ranuncolacea avesse effetti conservanti sul vino e che giovasse alla salute. In realtà l’elleboro bianco contiene anche un allucinogeno altamente tossico. Eppure il suo uso è citato spesso nell’antichità, per rischiarare la mente secondo Petronio Arbitro (nel Satyricon) o come rimedio alla pazzia per Orazio (Terza Satira, Libro II) o contro l’epilessia. L’elleboro nero invece è meno dannoso.

Plinio racconta che in Africa si usava aggiungere al vino il gesso, che veniva poi eliminato per sedimentazione. L’aggiunta di gesso è una pratica che è stata usata comunemente fino a non molto tempo fa, denominata “gessatura”. Era tipica delle zone molto calde, come il sud Italia e la Spagna. Si spargeva il gesso anche direttamente sopra le uve, durante il trasporto o in fase di pigiatura. Questa aggiunta (ricordo che il gesso è solfato di calcio) ha un’azione acidificante, con l’effetto secondario di ravvivare il colore e di chiarificare il vino. La carenza di acidità è infatti un problema che si può avere spesso in uve prodotte in climi caldi. Il gesso sviluppa anche lentamente acido solforico nel vino, per cui ha anche una certa azione conservante. Porta però ad un accumulo di solfati, che sono tossici al di sopra di certe quantità. Oggi non è più usata. Un altro prodotto usato come acidificante in epoca Romana e moderna era l’allume (solfato doppio di alluminio e potassio con 12 molecole di acqua di cristallizzazione), anch’esso non più utilizzato.

Al contrario, per togliere acidità (un problema soprattutto delle uve dei climi più freschi o non ben mature) aggiungevano polvere di marmo o la calce. Entrambi apportano al vino carbonato di calcio, una sostanza utilizzata per millenni come disacidificante del vino. Ancora oggi è usata, è la più economica, ma comporta diversi problemi come la liberazione di una quantità eccessiva di anidride carbonica. Oggi si preferisce in genere il tartrato di potassio o altro.

Aggiungevano molti tipi di ceneri (incenso arso, cenere di radici di viti, gusci d’ostriche arse, cedro arso, …). Tutte queste sostanze portano all’incremento di diversi sali. L’effetto è quello di aumentare l’estratto secco e, quindi, di dare più corpo al vino. Anche queste aggiunte sono state usate a lungo nel passato ma oggi sono pratiche illegali.

Per gli autori romani tutte queste sostanze davano un generico miglioramento del vino: argilla, latte, albumi, farina di pisello selvatico (rubiglio), … Le ho raggruppate perché oggi sappiamo che hanno tutte la stessa funzione. Sono le “antenate” di diverse pratiche enologiche in uso ancora oggi, con funzione chiarificante, affinante e stabilizzante. In generale, smussano l’eccesso di tannini (il vino è meno duro) e migliorano gli aromi. Oggi si usa ancora l’argilla ma purificata, come la bentonite o altri prodotti simili. Anche le proteine di origine animale sono un grande classico di tutti i tempi, come l’albume di uovo sbattuto (albumina), anche se oggi c’è l’obbligo di indicarli in etichetta come allergeni. Dopo millenni di utilizzo, il latte non è più usato tal quale, ma oggi c’è ancora chi impiega un suo estratto, il caseinato di potassio. Le farine di leguminose, soprattutto di piselli, erano usate tal quali fino a non molto tempo fa; oggi si usano estratti proteici vegetali, che derivano ancora soprattutto da queste piante.

Altre aggiunte invece riguardavano la produzione di vini considerati particolari, che non erano mai tagliati con quelli normali. L’aggiunta di diverse erbe serviva a produrre vini aromatizzati, come quelli fatti con incenso, rose, assenzio e tanto altro.

Diversi vini importati dalla Grecia, come quelli di Chio, di Coo o il Corineo (da Rodi) erano mescolati ad acqua di mare, purificata per decantazione. I Romani presero dai Greci questo uso, ma in quantità più contenute. Ritenevano che la salatura dovesse essere molto precisa, perché l’eccesso rendeva il vino poco piacevole e anche dannoso per la salute. Aggiunte simili sono state fatte anche fino a non tanto tempo fa, con acido cloridrico o sale da cucina. Oggi sono pratiche vietate. Servivano ad aumentare i cloruri del vino, che possono essere un po’ già presenti (in modo diverso a seconda delle varietà e del territorio), con un effetto di aumento della sapidità e dell’estratto secco (per un vino più corposo).

Un altro ingrediente di alcuni vini romani era la pece (resina) vegetale. Oltre che essere usata per rivestire tutti i contenitori vinari, a volte era aggiunta proprio nel vino, per un prodotto particolare chiamato resimato o impeciato. Questa pratica derivava anch’essa dalla Grecia, dove ancora oggi è prodotto un vino resinato chiamato retsina. Oggi si usa solo la resina del pino d’Aleppo, ma nell’epoca antica si usavano tante essenze diverse, come la trementina o terebinto (essudato del Pinus palustris e altre Pinacee), il mastice dei lentischi, la resina derivata dai semi dell’ambretta o abelmosco (una malvacea orientale), ecc. I diversi tipi di resina erano dissolti nell’olio d’oliva e con esso si conciava il mosto o il vino. L’aggiunta di resina sembra nascere dal fatto che abbia una certa azione antisettica, che determina un’azione protettiva durante la fermentazione, oltre che un’azione conservante. Causa però una forte aromatizzazione del vino, non a tutti gradita.

Un altro ingrediente di alcuni vini romani era la pece (resina) vegetale. Oltre che essere usata per rivestire tutti i contenitori vinari, a volte era aggiunta proprio nel vino, per un prodotto particolare chiamato resimato o impeciato. Questa pratica derivava anch’essa dalla Grecia, dove ancora oggi è prodotto un vino resinato chiamato retsina. Oggi si usa solo la resina del pino d’Aleppo, ma nell’epoca antica si usavano tante essenze diverse, come la trementina o terebinto (essudato del Pinus palustris e altre Pinacee), il mastice dei lentischi, la resina derivata dai semi dell’ambretta o abelmosco (una malvacea orientale), ecc. I diversi tipi di resina erano dissolti nell’olio d’oliva e con esso si conciava il mosto o il vino. L’aggiunta di resina sembra nascere dal fatto che abbia una certa azione antisettica, che determina un’azione protettiva durante la fermentazione, oltre che un’azione conservante. Causa però una forte aromatizzazione del vino, non a tutti gradita.

Curiosamente, mi sono imbattuta nella resina anche in testi enologici più recenti: l’odore resinoso è riportato fra i difetti olfattivi del vino a fine XIX-inizio XX secolo. Il prof. Antonio Sannino racconta che si riscontra di frequente nei vini Trentini, per via dell’uso di tini fatti con legno di larice o abete.

Le pratiche enologiche erano nate per migliorare la produzione ma, nel tempo, con la crescita del settore e degli interessi economici in gioco, degenerarono anche verso adulterazioni e contraffazioni sempre più spinte. Affaristi senza scrupoli usavano uve di qualità sempre più scarsa, che erano poi pesantemente “aggiustate” nelle cantine. In particolare, cercavano di coprire i difetti con trattamenti aromatizzanti molto intensi.

Questi eccessi erano riconosciuti e criticati dai Romani stessi. Diversi autori scrivono di non apprezzare certe sofisticazioni eccessive, che stravolgevano il gusto del vino o che ritenevano pericolose per la salute. Questi vini trovavano comunque un mercato fra le classi meno abbienti. Ad esempio, Plinio scrive che i vini provenzali erano completamente alterati dall’intensa affumicatura e dall’aggiunta di troppe erbe, fra le quali temeva che ce ne fossero anche di nocive. Racconta dell’uso di aggiungere aloe al vino per alterare colore e sapore. Alcuni autori scrivono, con sarcasmo, che bevono più volentieri il vino Sabino rispetto a tanti altri, anche se non era fra i più pregiati, perché perlomeno era genuino e non troppo contraffatto. Seppure c’era questa percezione, non fu mai creata una legislazione che regolasse il settore e mettesse un limite alle aggiunte fatte ai vini.

L’invecchiamento

L’invecchiamento dei vini all’epoca Romana (invecchiare = vetustescere) era fatto col calore. Veniva fatto solo per i vini selezionati come i migliori, che erano travasati in anfore chiuse col tappo in sughero ed accuratamente sigillate. Dopo di che, erano lasciate sotto il sole o in ambienti caldi. A Pompei sono state trovate anfore un po’ ovunque, dagli atri delle case, sotto ai portici, nei sottotetti, nelle cucine, in locali appositamente scaldati con fornaci (hypocaustum), … Dopo un certo periodo di questo trattamento, erano messe al fresco delle cellae vinariae. Questi vini così invecchiati, secondo le testimonianze antiche, potevano durare a lungo ed erano considerati fra i vini più rinomati.

Come poteva essere il gusto di questi vini? Possiamo trovare una risposta a questa domanda andando a cercare l’uso del calore per l’invecchiamento in epoche più vicine a noi.

C’è un vino che è prodotto ancora oggi con un sistema che assomiglia molto a quello romano. Si tratta del Madeira, prodotto in un arcipelago del Portogallo che si trova al largo della costa nord-occidentale dell’Africa. Il vino viene potenziato nel grado alcolico con l’aggiunta di alcol di canna da zucchero e poi trattato col calore (intorno ai 50°C) per diversi mesi, in contenitori tenuti in locali riscaldati tramite stufe o lasciati sotto il sole. Questa tradizione non sembra derivare dal ricordo dell’antico uso romano. La storia ufficiale del Madeira racconta che è stata una riscoperta recente, che risale al XVI – XVII sec. In questo periodo il vino dell’isola iniziò ad essere trasportato frequentemente via mare e si accorsero che maturava in modo notevole quando passava per due volte l’Equatore. Ad ogni modo, questo vino ha forti note ossidative ed è molto stabile, capace di lunghissimi invecchiamenti.

Date le fortissime somiglianze produttive, possiamo ipotizzare che i vini invecchiati dei Romani fossero simili al Madeira? Possibile, ma non ne avremo mai la certezza.

L’uso del calore non fu però completamente dimenticato dopo l’epoca antica. Continuò ad essere citato nei testi agrari dei secoli successivi, dal Basso Medioevo in poi, ma non sappiamo se fosse ancora utilizzato o meno. Andrea Bacci (“Storia Naturale dei Vini”, 1596) scrive che ai suoi tempi il vino era prodotto in modo molto più semplice rispetto ai sistemi accurati dell’epoca antica, dei quali rimaneva solo una vaga idea. Non possiamo però escludere a priori che questa tecnica non fosse ancora utilizzata da qualcuno.

Si tornò però a parlare in modo importante dell’uso del calore per l’invecchiamento dei vini nella seconda metà dell’Ottocento e per buona parte del Novecento. Questo ritorno fu stimolato dagli intensi studi dell’epoca sulla natura della fermentazione (vedete qui), che portarono alle importanti scoperte di Pasteur sul ruolo dei microrganismi nel vino, oltre che dell’ossigeno nell’invecchiamento. Grazie a Pasteur nacque la pastorizzazione, un trattamento termico moderato e di breve durata, usato per la conservazione del vino. Ritornò anche l’idea di usare il calore per l’invecchiamento, anche perchè ci fu un altissimo interesse a trovare vie molto più veloci ed economiche rispetto ai lunghi tempi ed ai costi elevati del passaggio in botti di legno (che in quel periodo infatti andarono un po’ in disuso).

Il calore ha un effetto conservante perché elimina i microrganismi e le proteine (gli enzimi) che possono causare le alterazioni del vino. Se al calore si aggiunge l’esposizione più o meno controllata all’ossigeno, si ha anche un effetto di invecchiamento, che viene favorito e velocizzato dall’alta temperatura. Ricordo che alla base dell’invecchiamento del vino c’è sempre un processo di ossidazione. Quando è molto spinto, si hanno vini dal gusto palesemente ossidato. Se minimale, porta a trasformazioni più fini ed eleganti.

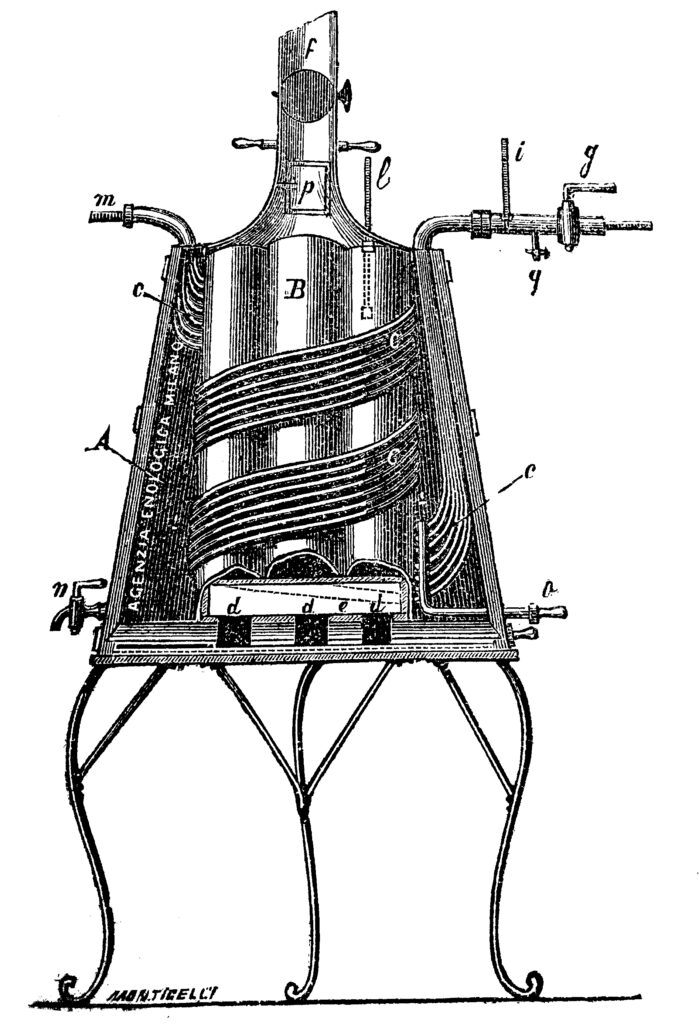

Numerosi studi cercarono di definire dei protocolli per un invecchiamento rapido ottimale, definendo i cicli di calore ed i tempi di trattamento. Le temperature erano comprese fra i 40° e gli 80°C, cercando di tenerle il più basse possibile per evitare che il vino prendesse un gusto di “cotto”. Si dimostrò, come già sapevano gli antichi, che questa proceduta era attuabile solo con vini di alta gradazione alcolica, di una certa potenza e buona acidità, mentre quelli meno intensi ne erano completamente rovinati. I Romani erano citati solo fugacemente, ma vennero usati diversi sistemi che riconducono ai loro, come stufe per il riscaldamento dell’ambiente o per il bagnomaria delle bottiglie, oltre che l’esposizione al sole. Si assiste anche all’ideazione di macchinari industriali per il riscaldamento in continuo del vino, detti enotermi, per trattare produzioni anche molto consistenti. Vennero studiati anche sistemi che prevedevano il passaggio di correnti elettriche nel vino, pratica detta “elettrificazione“, ma furono abbandonati abbastanza presto. Al termine di tutti questi trattamenti, il vino era lasciato per qualche altro mese in cantina a riposare, prima della messa in commercio.

Il sistema dell’esposizione al sole era detto all’epoca “soleggiamento“. Era alla portata di tutti, il più economico e il meno tecnologico. Era fatto in contenitori di vetro trasparente, bottiglie o (più spesso) damigiane, non riempite completamente e ben tappate, lasciate sotto il sole per diversi periodi. All’epoca si attribuiva grande importanza all’uso di contenitori trasparenti perché si sottolineava l’azione antimicrobica dei raggi solari sul vino. Noi sappiamo che effettivamente i raggi UV possono avere un’azione sterilizzante, ma anche che passano solo in minima parte attraverso il vetro. L’effetto della luce è soprattutto sul colore.

Ad ogni modo, seppure questi sistemi alternativi furono usati per diverso tempo, i risultati furono sempre abbastanza controversi. Non è facile però capire dai testi degli autori dell’epoca cosa intendessero per un “buon invecchiamento”. Ad esempio, il prof. Arturo Marescalchi fece delle prove con vino di Freisa e Barbera nel 1894, lasciando un po’ di bottiglie al sole di luglio per 12 giorni, alcune esposte alla luce ed altre coperte da un panno nero, oltre che alcune di controllo in cantina. Per lui il migliore era il vino esposto al calore e alla luce, con un colore mattone-aranciato, molto scarico, che oggi sarebbe considerato come poco qualitativo. Alcuni autori dell’epoca parlano proprio di una madeirizzazione (= ossidazione) più o meno intensa, come positiva. Molti altri però reputavano questo invecchiamento come il sintomo di un processo ossidativo troppo intenso, che uniformizza i vini e fa perdere i tratti unici del territorio e delle varietà.

Il prof. Garoglio, negli anni ’60 del Novecento, scriveva che la buona riuscita dell’invecchiamento col calore era discutibile e molto casuale. In certi casi si avevano risultati abbastanza apprezzabili, in altri totalmente disastrosi. Al suo tempo era ancora in uso, ma stava andando a sparire. Dagli anni ’60-’70 ritornò invece a crescere l’uso dell’invecchiamento in botti di legno, grazie anche alle rinnovate capacità economiche delle aziende vitivinicole. Anche la pastorizzazione ai soli fini conservativi venne sempre più abbandonata per il vino, mentre è rimasta per altri alimenti (come il latte, la birra ed i succhi di frutta). È ancora permessa, forse c’è chi la usa, ma senza troppa pubblicità perché non è considerata una pratica molto qualitativa.

I vini di recupero

Nei tempi antichi non si sprecava proprio nulla e si producevano vini di qualità ancora più infima, per i più poveri e gli schiavi. Queste pratiche della vita frugale contadina rimarranno comunque in uso per secoli.

Nei tempi antichi non si sprecava proprio nulla e si producevano vini di qualità ancora più infima, per i più poveri e gli schiavi. Queste pratiche della vita frugale contadina rimarranno comunque in uso per secoli.

Ad esempio il vino protropo si faceva col mosto che Columella chiama lissivo, cioè quello che scorreva per primo per il peso delle uve che erano accumulate via via nel palmento. Oggi, sarebbe come fare vino con quella “brodaglia” che rimane sul fondo delle cassette dell’uva, soprattutto se sono state un po’ troppo maltrattate.

I vini secondi, detti anche lora, erano quelli che si ottenevano dalle vinacce (che erano già state abbondantemente strizzate) o le fecce (Catone lo chiama vin fecato). Fecce o vinacce erano lasciate a bagno per diversi giorni in acqua. Le vinacce erano poi nuovamente pressate ed il liquido veniva vinificato. Ne uscivano vini molto leggeri, di bassissimo costo, usati spesso per i servi e gli schiavi.

La pratica dei “vinelli” prodotti da vinacce e fecce ripassate è rimasta comune nei secoli. La loro produzione e vendita, per il consumo, fu vietata definitivamente in Italia nel 1925 (regio decreto n.2033 del 15/10/1925), perché generevano molte frodi (era difficile distinguerli dai vini fatti con uva, di scarsa qualità). In questo periodo erano ancora chiamati vini secondi o di ripasso.

Direte, ma chi beveva certi vini?

Considerate che, fino a non tantissimi decenni fa, bere vino di qualità per piacere, come facciamo oggi, era solo un privilegio da ricchi. Tutti gli altri bevevano vini che andavano da una qualità media a pessima, fino ai vinelli di ripasso.

Nel passato, anche il vino peggiore aveva una sua valenza. Aggiungeva qualche caloria in più a pasti spesso troppo leggeri, oltre che dare un po’ più di sapore e un leggero “brio” alcolico. Inoltre, questi vinelli da tutti i giorni erano considerati più salutari del bere solo acqua. Oggi sappiamo perché: anche una bassa gradazione alcolica proteggeva un po’ più dalle contaminazioni microbiologiche, che invece nell’acqua erano molto frequenti e rischiose.

Abbiamo parlato di tanti vini prodotti in antichità, con tecniche che sono arrivate fin quasi ai nostri giorni. Alcuni erano molto buoni, altri così e così, alcuni pesantemente adulterati, altri ancora abbastanza inconsistenti. Che si bevesse per piacere, per salute o per ogni altro motivo, chiudiamo qui il discorso col brindisi romano:

“Bene vos!”, “Bene nos!”, “Bene te!”, “Bene me!”

(Plauto, Stichus, 709)

BIBLIOGRAFIA

“L’agricoltura di Lucio Giunio Moderato Columella” volgarizzata da Benedetto del Bene, con annotazioni adattate alla moderna agricoltura e con cenni sugli studi agrari d’Italia del cav. Ignazio Cantù, Milano, dalla Tipografia di Giovanni Silvestri, 1850.

“De re rustica”, Lucio Giunio Moderato Columella (60-65 d.C.), tradotto da Giangirolamo Pagani, 1846

“Interventi di bonifica agraria nell’Italia romana”, a cura di Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, ed. L’Erma di Bretchneider, 1995.

“Il vino nel «Corpus iuris» e nei glossatori”, Cornelia Cogrossi, (2003) In: La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento. Atti del convegno (Monticelli Brusati, Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001). Centro culturale artistico di Franciacorta e del Sebino, Brescia, pp. 499-531.

“Storia dell’agricoltura italiana: l’età antica. Italia Romana” a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002

“Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”, M. R. Caroselli.

“Origini della viticoltura”, Attilio Scienza et al., Atti del Convegno, 2010.

“La viticoltura e l’enologia presso i Romani”, Luigi Manzi, 1883.

“Storia della vite e del vino in Italia”, Dalmasso e Marescalchi, 1931-1933-1937.

“Storia del paesaggio agrario italiano”, Emilio Sereni, 1961.

“Il vino nella storia”, Enrico Guagnini, 1981.

Hugh Johnson, “Il vino, storia, tradizioni, cultura”, 1991

Tim Unwin, “Storia del Vino “, 1993

Antonio Saltini, “Storia delle pratiche di cantina, Enologia antica, enologia moderna, un solo vino o bevande incomparabili?”, Rivista di Storia dell’Agricoltura a. XXXVIII, n. 1, giugno 1998

E. Chioffi, “Anfore, archeologia marina”, Egittologia.net

“Storia dell’agricoltura italiana: l’età antica. Italia Romana” a cura di Gaetano Forni e Arnaldo Marcone, Edizioni Polistampa, 2002

“Terra e produzione agraria in Italia nell’Evo Antico”, M. R. Caroselli.

“Il vino da pasto e da commercio”, di Ottavio Ottavi, 1875, Tipologia Sociale del Monferrato, Casale.

“Trattato completo di enologia”, di Antonio Sannino, 1914, Stabilimento di Arti Grafiche, Conegliano.

“La nuova enologia” di Pier Giovanni Garoglio, 1963, Istituto d’Industrie Agrarie, Firenze.