Col Rinascimento e nella prima Età Moderna ci fu un importante cambiamento per il mondo del vino legato a tre fattori di grande rilevanza: la riscoperta del mondo classico, l’introduzione della stampa e il nuovo interesse per le scienze.

Dal Rinascimento in poi ci fu un fiorire molto intenso di trattati di ogni tipo, vino compreso. L’introduzione della stampa permise la loro notevole diffusione. Erano scritti sempre più precisi e particolareggiati. Le illustrazioni non erano più solo ornamentali ma servivano a spiegare i concetti descritti nel testo. Nei trattari agrari e botanici, ad esempio, le piante erano rappresentate nel modo più realistico possibile per aiutare a riconoscerle, oltre che per spiegare come fare interventi di potatura o altri lavori. Gli attrezzi agricoli erano disegnati con grande dovizia di particolari, con le varianti delle diverse zone geografiche.

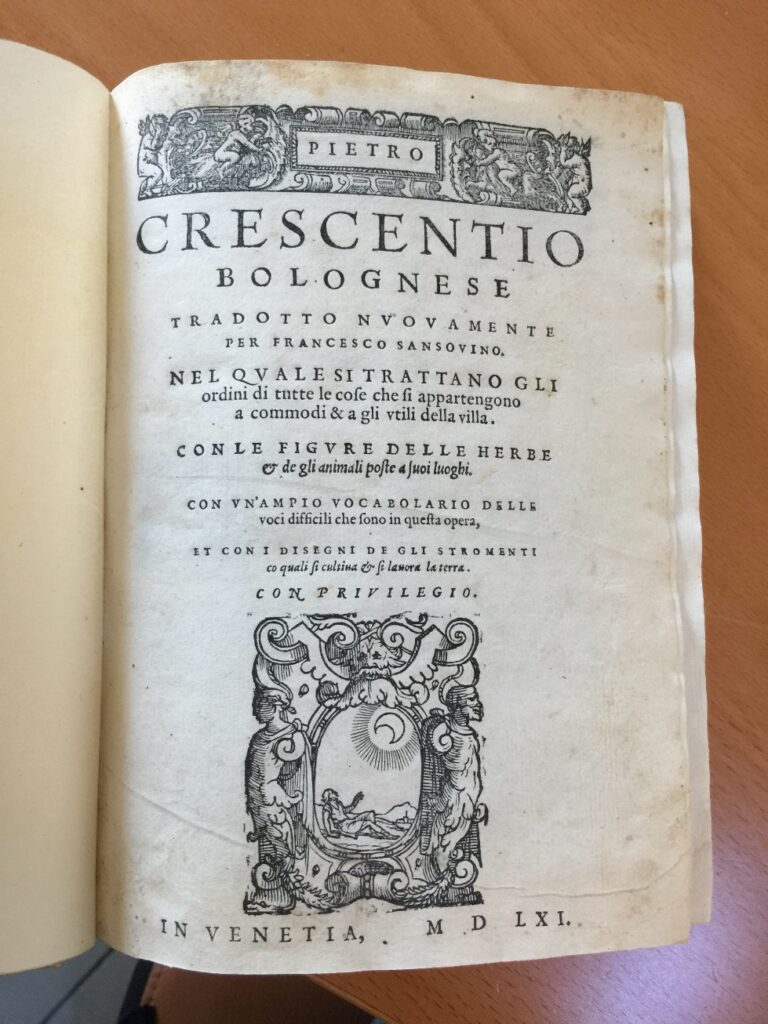

La riscoperta del mondo classico fu molto importante per il vino perchè permise di recuperare un sapere che fino ad allora era andato perduto. Dovete pensare che nel corso del Medioevo si era dovuta reinventare da zero (o quasi) l’agricoltura. Le conoscenze antiche erano state mantenute (o recuperate) solo parzialmente. L’interesse rinascimentale per l’agricoltura antica dipese per buona parte dal grande successo del trattato agricolo trecentesco di Pietro de’ Crescenzi (del quale abbiamo già parlato). Era stato un unicum per la sua epoca ed ormai era considerato un grande classico. L’introduzione della stampa permise di diffonderlo sempre più, non solo nel latino originario. Iniziò ad essere stampato anche in italiano, oltre che in molte lingue europee.

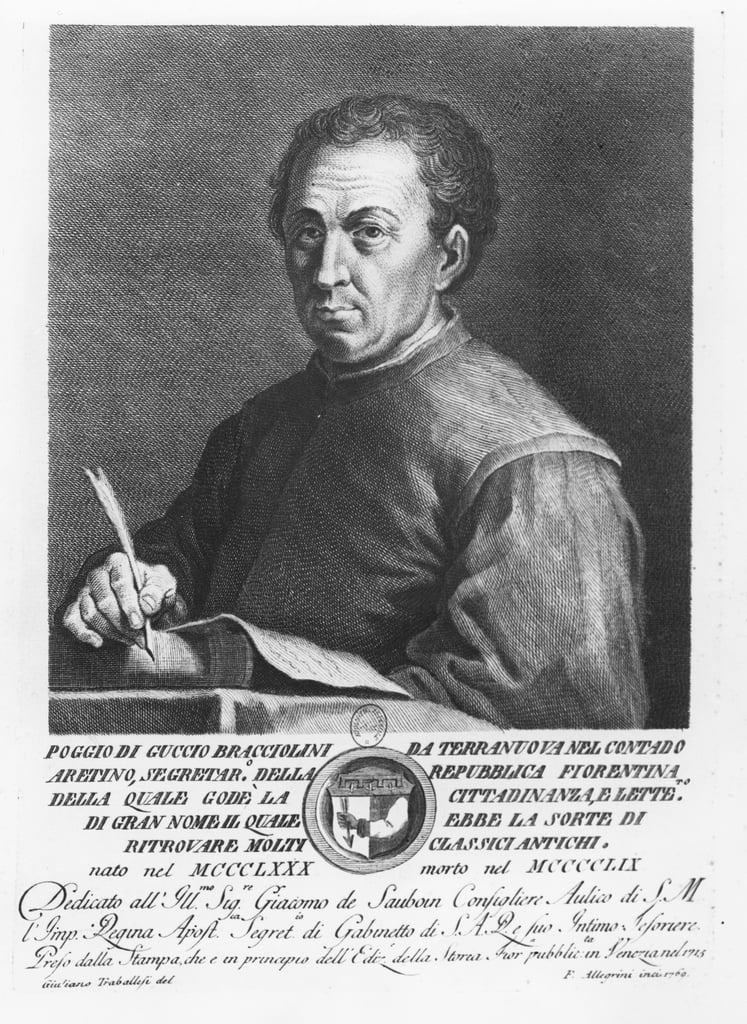

Il trattato di Pietro de’ Crescenzi citava come fonti principali i grandi autori agrari romani. La diffusione di questo trattato e la nuova sensibilità dell’Umanesimo per il mondo classico contribuirono a creare un grande interesse per le opere di agricoltura romana fino ad allora poco o per nulla conosciute. L’interesse per la cultura antica spinse gli Umanisti rinascimentali allo studio dei testi ma, in molti casi, ci fu una vera e propria ricerca fisica di questo patrimonio culturale. Infatti, molte opere dell’antichità, che erano state salvate nei secoli bui e conservate nei monasteri, vi giacevano ancora, dimenticate da secoli. Francesco Poggio Bracciolini ritrovò in particolare il “De re rustica” di Columella nella biblioteca del Duomo di Colonia, opera che rimarrà come riferimento per il vino fino al Settecento. Fino ad allora era considerata perduta. Era conosciuta solo tramite le citazioni di autori secondari. Questo testo è considerato per la completezza e la precisione il primo vero e proprio trattato agrario della storia.

Dal nostro punto di vista i trattati sulla viticultura e sul vino di questi secoli sono in genere poco interessanti e innovativi (salvo per le descrizioni della produzione di allora) proprio perché riprendono in modo quasi pedissequo i testi agrari romani, in particolare del grande Columella. Per l’epoca però furono importantissimi, perché permisero di recuperare e diffondere un sapere perduto. Le conoscenze antiche erano più avanzate e migliorative rispetto alle pratiche dell’epoca, in generale molto più scadenti. Grazie a questo fermento culturale iniziò un certo cambiamento nel modo di produrre vino, almeno per quelli di maggior pregio. L’evoluzione tecnica del Seicento permetterà poi di introdurre alcune nuove pratiche tecnologiche nel vino, come poi vedremo.

Ricordiamo comunque che in questi secoli le trasformazioni più importanti riguardavano solo una piccola categoria di vini e di territori. I testi agrari contenevano l’apice delle conoscenze di allora ma non bisogna pensare che rappresentassero il modello principale della gestione agraria dell’epoca. I libri erano diffusi solo ad una piccola élite di persone ricche ed istruite, abbastanza evolute da capire l’importanza di certi cambiamenti. Per il vino le innovazioni riguardarono soprattutto i produttori localizzati nei territori più dinamici e vocati al commercio (da sempre la molla più importante per il miglioramento qualitativo).

La grande maggioranza dei contadini e dei proprietari terrieri non possedeva libri, non li leggeva o non aveva la sensibilità di cogliere queste evoluzioni. Continuava ad utilizzare i sistemi tramandati della tradizione orale. All’epoca in genere i campi e le vigne erano trascurati, non curati come facciamo oggi. La tendenza comune era di raccogliere l’uva molto presto, perché si temevano i furti. La maggioranza dei vini erano prodotti senza cure, l’igiene era scarsissima. I vini duravano molto poco. Erano soprattutto consumati localmente, spesso ancora allungati con acqua e aromatizzati con erbe e spezie. Solo pochi vini erano di pregio e riuscivano a viaggiare.

Ad ogni modo, fra i tanti testi sulla viticoltura e la produzione del vino di allora, ricordiamo “Le Dieci giornate dell’agricoltura e de’ piaceri della villa” del bresciano Agostino Gallo (1565-1566), che ebbe un incredibile successo e un numero altissimo di ristampe, fino al Settecento compreso, nell’Italia del Nord ed in Francia. Un altro esempio è il “De Agricoltura” del padovano Africo Clemente (1572). Un testo di riferimento per la Toscana è il trattato del 1600 del toscano Giovan Vittorio Soderini. Poi ricordiamo il bolognese Vincenzo Tanara, “L’economia del cittadino in villa” (1644), che dà un’ampia descrizione delle vigne padane dell’epoca. Questi ed altri autori li conosceremo meglio di seguito.

Il grande ritorno della vite “maritata”.

“L’oppio* non fa frutto, ma stimo sia creato da Dio per solo sustentamento della vite, sopra il quale si accomoda molto bene e matura l’uva in eccellenza”.

Giacomo Agostinetti, “Cento e dieci ricordi che formano il buon fattor di villa”, (1679)

*Oppio: l’acero campestre.

Abbiamo già visto come nell’Alto Medioevo aveva preso il sopravvento la vigna bassa di tipo intensivo, che occupava gli stretti spazi a ridosso del villaggio o dentro le mura cittadine. Nel Basso Medioevo, con l’apertura agli ampi spazi delle campagne, ci fu il ritorno importante della vite alberata che già conosciamo dall’epoca antica. Col Rinascimento questo modello si consolidò e si espanse ancora di più. Non cambierà più di tanto per tutti i secoli seguenti, fino all’Ottocento, a volte fino a merà Novecento. Nell’ambito del centro-nord dominò per secoli nei poderi la coltivazione della vite maritata all’albero, salvo alcune zone. Al sud predominò invece la vigna bassa, di antica derivazione greca, con pali di canne o castagno.

Non dimentichiamo però che a fianco di questa viticoltura, un po’ ovunque in Italia si continuò fino a quasi il Novecento anche a coltivare le viti selvatiche nei boschi, come in Maremma, con le lambruscaie o forme di viticoltura semi-primitiva. In Sardegna, nei codici dell’epoca si distingue fra le vigne vicine agli insediamenti, le domestiae, e quelle delle zone boschive, le binias de monte o herema, ma non è chiaro se sono vigne vere e proprie o gruppi di viti selvatiche.

Ad ogni modo, la vite maritata, sulla quale ho già scritto a lungo (soprattutto qui), tornava a dominare le campagne del centro e del nord dopo la quasi scomparsa nell’Alto Medioevo. Leandro Alberti scriveva in la “Descrittione di tutta Italia, nella quale si contiene il sito di essa, l’origine et le Signorie delle Città et delle Castella” (1550) che “ovunque si vedono artificiosi ordini di alberi sopra i quali sono le viti, che da ogni lato pendono”. C’erano moltissime varianti per ogni territorio, con tanti nomi diversi. Gli archetipi essenziali erano però due, che altro non erano che i sistemi antichi con nomi nuovi, la piantata e l’alberata. Questi due termini sono spesso confusi e invertiti, ma in origine erano ben distinti.

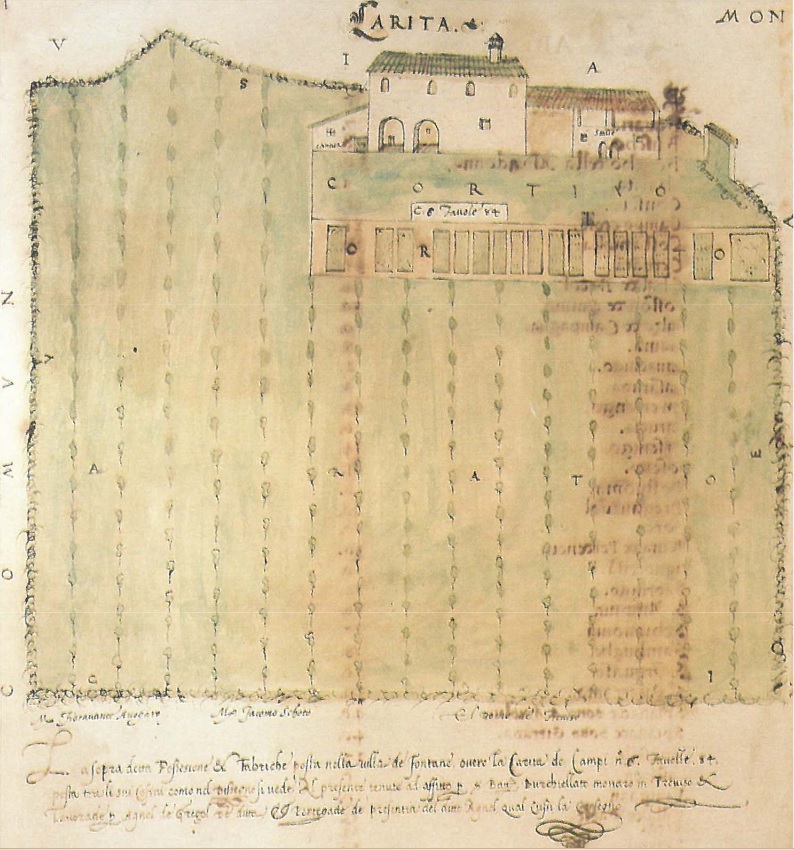

La piantata (che Tanara chiama anche “arboretto”) altro non era che l’arbustum gallicum romano. Questa presentava le viti maritate a filari di olmi (o altre piante) principalmente posti lungo i confini poderali o lungo i fossi. Si formavano dei filari, con i tralci delle viti che passavano da albero ad albero, a volte intermezzati da sostegni fatti con pali. La più nota e diffusa era la piantata padana. In Emilia Romagna si è calcolato che fra il XV ed il XVII secolo circa i 2/3 delle terre arabili erano sistemate in questo modo. Erano detti terreni abbragliati. La pianura padana in generale, che in questi secoli completò la sua bonifica e sistemazione idraulica, prese il tipico aspetto ordinato fatto da campi di forma regolare delimitati da fossi e viottoli, dove quasi ogni argine era segnato da filari di viti maritate. La vite alberata in Padania rimase fino a quasi metà Novecento. Il bolognese Vincenzo Tanara, scriveva: ”Fili d’arbore, o piante, che sostentano le viti: con questi non s’occupa o impedisce parte alcuna di terreno che non si possi lavorare e cavarne frutto; anzi dallo stesso lavorare che per altrui si fa, la vite ne viene coltivata senza spesa, e quasi perpetui (gli alberi) mantengono e sostentano la vite e col mezzo di questi le allunghi e dilati tanto, che rendo più un filo di questi arbori, o due (alla bolognese) nella piantata bene aiutata che non ha una vigna, porgono ancora dilatazione alla vista e servono di comodità di separare un campo dall’altro”.

Non molto diversa era la piantata veneta, rimasta fino a agli anni 1960-1970, col termine di piante o piantade. Montesquieu scriveva nel 1728 in “Voyage en Italie”: “… La campagna da Verona a Mantova è bellissima. Nei campi, ogni cinquanta passi, c’è un filare di alberi, una specie di olmo, ai quali la vite si marita e che ricopre interamente… e così uno stesso campo dà grano, vino, legno, senza contare gli alberi da frutto come i noci…”

Nel centro, soprattutto in Toscana, Umbria e Marche dominava invece l’alberata, che altro non era che l’antico arbustum italicum, la forma primigenia di origine etrusca e poi romana. Qui non c’erano filari, ma le strisce di campi dedicati ai cereali erano alternati da piccoli campi o strisce piantumati. Su ogni singolo albero si facevano arrampicare una o due piante di vite, con i tralci che si distribuivano a ventaglio sulla chioma. Si usava principalmente l’acero campestre, ma anche il salice o il pioppo, a seconda dei territori. L’alberata toscana, rimasta fino al Novecento, è descritta all’epoca ad esempio da Bernardo Davanzati (“Coltivazione toscana delle viti e di altri arbori”, 1579).

La scelta dell’albero era legata alla tradizione locale e c’era una grande continuità con l’epoca etrusco-romana. Dove i terreni erano più umidi, tipicamente nella Pianura Padana, prevaleva l’olmo, utile con le sue foglie anche per il foraggio degli animali. Virgilio testimoniava già nelle Georgiche che nella pianura padana l’olmo era l’albero per eccellenza “sposato” alla vite. Egli descriveva “sotto quale stella occorre rivoltare il suolo e legale gli olmi alla vite”. Nei terreni più secchi dell’Italia centrale e in molte zone del nord, l’albero era il tradizionale acero campestre, amato fin dagli Etruschi, detto opi in Emilia Romagna, oppio o obolo in Veneto, lopi o loppi o pioppi in Toscana. Secondo Aldo Sereni, c’era una tale identificazione fra l’acero (opulus) e la vite maritata, che questi termini a volte erano usati per indicare in modo generico l’albero tutore, qualunque esso fosse. Dove si aveva necessità soprattutto di produrre pali, fascine e vimini, con terreni umidi, si usavano il salice e il pioppo, come in Campania. Soprattutto nel nord-est si usava anche il gelso, per unire la produzione di vino al reddito dato dal baco da seta. Si usavano anche alberi da frutto, spesso il noce, utile per il frutto, usato anche per produrre olio e il legname per gli arredi.

Nel nord la principale eccezione era il Piemonte, dove la vite alberata, qui detta alteno, era meno diffusa della vigna bassa. L’alteno si trova citato nei documenti fin dal XIII sec. La vite era coltivata su alberi di olmo o acero campestre, alternata a cereali, leguminose o canapa. Era più legata alla piccola o piccolissima proprietà che al podere. Rimase diffuso fino a fine Settecento, indicato con diversi nomi, come campo altenato, alteno campivo, vigna campiva, campo con viti, prato e vigna, ecc., poi scomparve.

La vite maritata in Campagna è invece perdurata dall’antichità fin quasi ai nostri giorni. Le più celebri viti maritate sono ancora oggi quelle aversane, prevalentemente dedicate al vitigno Asprinio. Erano sostenute da pioppi di 10-15 metri, ogni tanto sostituiti da pali di castagno. I tralci della vite erano quasi verticali, messi a ventaglio aperto, per poi unirsi agli alberi vicini.

Goethe scriveva nel suo “Viaggio in Italia”: “Nella pianura di Capua, … i pioppi sono piantati in fila nei campi e sui rami bene sviluppati si arrampicano le viti. Le viti sono d’un vigore e d’una altezza straordinaria, i pampini ondeggiano come una rete fra pioppo e pioppo”. L’architetto Soufflot, nel suo viaggio in Italia del 1750, scrisse: “Governata a tralcio lungo è tradizionalmente maritata al pioppo, in festoni tesi tra una pianta e l’altra. I festoni, in cui i tralci sono sistemati a rete, a “tezz” e “pecore”, possono raggiungere gli otto-dieci metri di altezza; nel rigoglio estivo costituiscono un vero e proprio sistema di quinte verdi dal comportamento tessile, al di sopra delle quali sono rade le cacciate dei pioppi, potati senza scrupolo nei mesi invernali per rifornire di combustibile le grandi città”.

La loro descrizione non è molto diversa da quella antica di Plinio il Vecchio (Naturali Historia): “Nell’agro campano le viti si maritano al pioppo; avvinghiate alle piante coniugi e salendo su di esse di ramo in ramo ne raggiungono la sommità ad un’altezza tale, che il contratto di chi viene ingaggiato per la vendemmia prevede (in caso di caduta mortale) il risarcimento delle spese per il funerale e la sepoltura”.

Nel Cilento, l’area a sud era di influenza greca, ma quella a nord aveva subito quella etrusca e si trovavano spesso viti maritate ai margini dei campi, lungo i confini o sui fossati e canali di scolo. Si usavano come tutori olmi, pero e meli selvatici ed altri alberi da frutto. Nelle zone montane del Cilento c’era una variante detta “piantata a pergolato”. Siccome si usavano come appoggio quasi sempre alberi da frutto, la vite veniva fatta crescere solo fino alle prime branche, per preservare anche la produzione del tutore. Poi i tralci della vite erano guidati su un pergolato fatto da pali e fili.

Una ricca testimonianza del periodo sulla viticoltura sarda si trova nei condaghes, codici che riportano annotazioni di lasciti e donazioni in favore di chiese e comunità religiose, fin dall’Alto Medioevo. Poi divennero dei veri e propri registri patrimoniali. I vigneti erano coltivati ad alberello ed anche con sostegno vivo. Infatti, nei lasciti sono nominati i virgariis o radicarii, vivai di giovani alberi da usare come sostegno per le viti e per pergolati, secondo tecniche di derivazione romana. I cannabarii erano invece i vivai dove si allevavano le canne. Il pampinariu era il terreno per la produzione delle talee. Il bagantinu o il pastinu era il terreno non ancora coltivato, destinato all’impianto della vigna. Le vigne a pergola erano dette catriclas. Si mantenne spesso l’uso romano di far salire le viti su alberi da frutto, soprattutto il fico. Il frutteto con le viti era chiamato binias et pumo. Invece il pioppeto maritato alla vite era detto publiana cum bide. L’allevamento con gli alberi sparirà in Sardegna nell’Ottocento.

… continua …