“Io sono stato a lungo in Maremma. Non più né anche un lupo. Dove quei poveri animali venivano a frotte nella sera ululando, ora fioriscono viti ingiallite e i ragazzi suonano il mandolino. Le vecchie querce secolari furono abbattute a suon di violino, or sono più anni, e da per tutto olivi, frumento ed orti. Solo nell’alto il verde cupo dei boschi; e qualche vecchio cignale (cinghiale), noiato dal mondo, vi si ritira … Non più bufali. Peccato. Qualcosa manca.

Ma il vino è in gran copia ed è buonissimo”.

Così scriveva il poeta Giosuè Carducci il 26 ottobre 1894, in una lettera, raccontando di uno dei suoi numerosi ritorni a Castagneto e Bolgheri, terre della sua infanzia. In queste poche righe ci regala una sintesi perfetta del cambiamento del territorio avvenuto nel corso dell’Ottocento: non più un luogo selvatico ma agricolo, dove si produce un vino buonissimo. Siete pronti a scoprirlo?

Vigne nel vento, Carducci e barbariche orazioni, come canta Paolo Conte nella seconda strofa di “Cuanta Passion“:

“… Le vigne stanno immobili / nel vento forsennato / Il luogo sembra arido / e a gerbido lasciato / Ma il vino spara fulmini / e barbariche orazioni / che fan sentire il gusto / delle alte perfezioni ….

Cuanta pasiòn en la vida / Cuanta pasiòn / Es una historia infinita / Cuanta pasiòn / Una illusiòn temeraria / Un indiscreto final / Ay, que vision pasionaria / Trascendental! … (Paolo Conte, “Cuanta Passion“)

Vi ricordo che stiamo continuando il nostro viaggio nella storia meno conosciuta della Bolgheri DOC, la nostra piccola denominazione toscana situata nel comune di Castagneto Carducci (Carducci, naturalmente, in onore del poeta). Abbiamo già visto come qui, in Etruria, la viticoltura fosse nata in modo autoctono, partendo dalle viti selvatiche dei boschi rese domestiche (qui). Abbiamo imparato a conoscere la forma di allevamento tradizionale, tipicamente italiana, della vite “maritata” all’albero, nata nella cultura etrusco-romana e mai sparita fino a circa metà Novecento (qui e qui). Abbiamo visto come, soprattutto in epoca romana, il nostro fosse un fiorente territorio agricolo, produttore di vino, al centro di una rete di commerci europei (qui e qui). Abbiamo visto come seguì una fase difficile (qui), con la Maremma divenuta aspra e selvaggia, ma il vino resistette, anche solo per la sussistenza.

L’Ottocento è il secolo della rinascita. Il territorio torna ad avere un’agricoltura fiorente, portando a compimento quella trasformazione iniziata lentamente nei secoli precedenti. Soprattutto, aumenta la produzione vitivinicola, come vedremo.

La Maremma, da terra dimenticata e sfruttata, era ormai diventanta nel Granducato di Toscana la “grande malata” da risanare, grazie alla nuova sensibilità nata nel Secolo dei Lumi che diede il via a grandi opere di bonifica. La Maremma non era più neppure una definizione geografica ma socio-economica. Vi erano fatti rientrare tutti quei territori della Toscana caratterizzati da “poca agricoltura, estensione massiva di boschi e paludi, scarso popolamento” (Carlo Martelli, 1846). La nostra Maremma Pisana (la provincia di Livorno, come è ora, nascerà nel 1925) fu la prima nell’Ottocento a concludere questo risanamento.

La disparità fra le diverse parti della Toscana erano enormi ed il comune sentire era di pietà mista a disprezzo. Ad esempio, l’agronomo francese Drédéric Lullin de Châteauvieux, che visitò le nostre terre nel 1834, scrisse di sentirsi come “sur la frontière du désert au de-là toute culture cesse” (“sulla frontiera del deserto al di là della quale finisce la cultura”). Al di là del confine continuavano ad imperare estrema povertà, malaria e briganti.

Se questo era il sentimento dell’epoca, capirete perché uscire dalla definizione di Maremma era una vittoria, come testimonia il politico Alfredo Beccarini nel 1873. Dichiara che la Maremma inizia sotto a San Vincenzo, in quanto i territori più a nord sono stati già bonificati ed occupati dai coloni, al punto ormai “da disdegnare a ragione l’antico e diffamato nome”.

L’esodo dalle colline

Prima di parlare di vino, vediamo come si è trasformato in generale il paesaggio castagnetano in questo periodo, quando inizia a delinearsi la struttura che ancora oggi lo caratterizza. L’evento più eclatante fu il progressivo esodo dalle colline, le più abitate per secoli, con lo spostamento del baricentro sulla costa pianeggiante.

Lo sviluppo agricolo partì dall’allargamento dell’agricoltura sulle prime colline e nella fascia pede-collinare. I disboscamenti poi si estesero alla zona del piano intorno a Bolgheri. Poi avanzarono nella pianura, che iniziò a popolarsi, in parallelo con le opere di regimazione delle acque, che eliminarono le aree paludose.

La riconquista della pianura richiese anche opere stradali. Ad inizio Ottocento venne rifatta la via Aurelia, l’antica via consolare romana, ormai depredata dalle pietre e ridotta a viottolo o poco più. La nuova strada fu spostata leggermente verso il mare rispetto al tracciato originario. Nacquero anche altre strade attuali, come quella che dal Bambolo va verso Castagneto (SP329) e quella dell’Accattapane (da Castagneto verso sud). Il famoso viale di Bolgheri, che era stato creato a fine Settecento, venne piantumato nel 1831 con dei pioppi. Dovettero però ripiantarli più volte perché erano costantemente danneggiati dagli ultimi bufali allevati allo stato brado o inselvatichiti. Nel 1834 si iniziò a sostituirli con i cipressi, poco graditi ai bufali. All’epoca della permanenza a Bolgheri del Carducci bambino, che poi rese celebre il viale con la sua ode “Davanti a San Guido”, i cipressi arrivavano a metà del percorso. L’alberatura fu completata fino in fondo dopo la morte del poeta (1907), per omaggiare lui e la sua celebre ode.

I cipressi che a Bólgheri alti e schietti

Van da San Guido in duplice filar,

Quasi in corsa giganti giovinetti

Mi balzarono incontro e mi guardâr.…

L’opera che decretò il definitivo spostamento del baricentro verso la pianura fu la realizzazione della linea ferroviaria, nel 1863. La stazione fu costruita presso una fattoria dei nobili del luogo, i della Gherardesca. Intorno ad essa si svilupperà quello che è oggi il centro più popoloso del Comune, Donoratico, diventato ufficialmente una frazione nel 1923. Prese il nome dall’antica fortezza collinare di cui vi ho già parlato, abbandonata ormai da secoli.

Mentre le aree pedecollinari e la pianura venivano disboscate, il bosco tornava a riconquistare la maggior parte delle colline, soprattutto per l’abbandono dei pascoli. In generale, la colonizzazione della pianura avrà l’effetto di un vero e proprio esodo della popolazione, che abbandonerà sempre più le colline per spostarsi verso il piano. La grande estensione dei boschi collinari che possiamo vedere ancora oggi deriva, per buona parte, da fenomeni di rimboschimento naturale, avvenuti negli ultimi cento/centocinquant’anni.

Il bosco si allargava ma nello stesso tempo si avviava a concludere il suo atavico rapporto con la gente del luogo. Da millenni era stato al centro di buona parte dell’economia e della vita locale, con la raccolta dalla manna, delle castagne e tanto altro. Era popolato da carbonai, boscaioli, raccoglitori, maiali che pascolavano allo stato brado. Oggi è un bosco inselvatichito e vuoto, se non per gli spari dei cacciatori e le aziende specializzate nei tagli del legname.

Il disboscamento della parte di pianura più vicina al mare causò però degli effetti deleteri sull’ambiente. Così, dal 1837, iniziò la piantumazione della pineta costiera, soprattutto per fare da barriera al vento e alla sabbia, a protezione dei campi coltivati. La ferrovia fece sparire i trasporti via mare e così chiusero definitivamente gli uffici della Dogana, posti nel vecchio forte sulla spiaggia (all’estrema destra nella foto sotto). Vicino ad esso, negli anni ’20 del Novecento, nacque il primo piccolo nucleo di villette di quella che poi diventerà la località balneare di Marina di Castagneto.

La grande espansione della vite, fra tradizione e modernità

Con l’Ottocento ci fu un boom del vino abbastanza generalizzato in tutta Italia (e nel resto d’Europa). La produzione crebbe un po’ ovunque, spinta dall’aumento della domanda legata all’incremento notevole della popolazione di allora, oltre che dal progressivo miglioramento delle tecniche produttive. Lo stesso accadde nella nostra Maremma Pisana, fresca di bonifica, come raccontato nel Giornale Agrario Toscano del 1832, nell’articolo “Corsa Agraria della Maremma (pag. 363) (qui l’articolo completo):

“I principali articoli di rendita di una possessione in Maremma sono: 1° i cereali, 2° il vino, 3° l’olio, 4° il bestiame, 5° i boschi. … La coltura della vite si propaga per ogni dove in Maremma …”

Come riporta l’articolo, la corsa agli impianti delle vigne nella Maremma Pisana nasceva dal fatto che la produzione non riusciva più a soddisfare per intero la richiesta locale. I vini erano già esauriti prima dell’estate e bisognava farli arrivare dall’interno della Toscana e dall’Isola d’Elba. L’articolo sottolinea pregi e difetti di questa produzione, più o meno le solite problematiche del tempo. I problemi produttivi nascevano per quei vini nati in suoli poco adatti, dove si privilegiava la quantità di uva sulla qualità, dove non si miglioravano le tecniche produttive, soprattutto dove non si abbandonava il vecchio sistema del “governo toscano”, e dove non si realizzavano cantine adeguate alla conservazione (soprattutto per la temperatura).

*Cos’è il governo all’uso toscano? Come nasceva il vino allora in Toscana? Vediamo come lo racconta il fiorentino prof. Pier Giovanni Garoglio. Il “governo” era un metodo usato tradizionalmente per dare un po’ più di forza a vini spenti e troppo leggeri, frequenti all’epoca per le scarse tecniche vitivinicole. Non era l’unico sistema: ad esempio, era comune sia in Italia che in Francia rinforzare vini debolucci con l’aggiunta di un po’ di grappa o altri liquori. Prima della vendemmia si raccoglievano grappoli sani, detti “scelti“, che sarebbero serviti per fare il “governo“. Questi venivano messi ad appassire su graticci o cannicci o appesi a ganci e fili in cantina. Il resto dell’uva era poi vendemmiato. La pigiatura avveniva spesso in campo, dentro alle bigonce (vedi foto sotto), o in cantina. Il pigiato era messo nei tini (in legno) o in vasche in muratura, lasciati aperti, con la follatura giornaliera. Dopo la fermentazione, il vino era torchiato e messo nelle botti di legno (castagno, quercia o altro; a fine Settecento si riconosce come il migliore il legno di quercia). Al termine, quando le temperature iniziavano a rinfrescare, verso novembre, si riprendevano i grappoli “scelti”, ormai appassiti, si pigiavano e si faceva partire la fermentazione (quando partiva, si diceva che le uve “hanno levato il capo“). A questo punto, una certa quantità (dal 5 al 10%) di “governo” (il mosto in fermentazione e a volte anche le bucce) era aggiunto nelle botti dei vini più deboli, che erano state lasciate appositamente scolme. La temperatura relativamente bassa del periodo, l’alcool presente ed il poco zucchero facevano sì che ci fosse una fermentazione molto lenta, che durava anche un mese, che arricchiva il vino di qualche grado di alcool e qualche profumo in più. Lo rendeva anche leggermente frizzante, per via dell’anidride carbonica sviluppata nella seconda fermentazione. Il vino “governato” era consumato giovane, spillato nelle brocche direttamente dalla botte.

Il Giornale Agrario di inizio Ottocento è critico verso il sistema, in primo luogo perchè non spingeva i produttori a curare la produzione, tanto c’era questa “scorciatoia” in cantina. In secondo luogo, perchè dava comunque origine a vini di scarsa qualità. Infatti, oltre agli altri problemi produttivi, la rifermentazione, fatta in condizioni di scarsa igiene e temperature non sempre adeguate, peggiorava ulteriormente l’acidità volatile e tanti altri difetti. Un certo miglioramento successivo delle tecniche vinicole riportò in auge il governo, che si diffuse molto in Chianti, ma anche in altre regioni italiane. Gli ulteriori miglioramenti produtti lo hanno fatto praticamente sparire in Toscana (visto che basta il nostro bel sole, con le cure opportune in vigna ed in cantina, per avere grandi vini) mentre è rimasto in alcune regioni italiane più fredde, come in Veneto col ripasso.

Entriamo ora nello specifico della produzione di vino del nostro territorio. Una suggestiva descrizione del paesaggio agrario di allora si trova sempre nello stesso Giornale Agrario Toscano del 1832. Un articolo racconta delle impressioni avute dalla visita del territorio da parte di tre esponenti dell’Accademia dei Georgofili: Cosimo Ridolfi, Lapo de’ Ricci (agronomo, che firma l’articolo) e Raffaello Lambruschini. Questi visitarono prima Bolgheri, poi andarano verso Castagneto, costeggiando la lunga collina di Segalari e poi tornarono verso la via Aurelia.

Descrivendo le vigne dei Della Gherardesca nel piano vicino a Bolgheri, raccontano che le viti sono sostenute principalmente da “calocchie“, cioè bastoni di canna o di scopa o di ginepro, a volte anche da “loppi” (gli aceri, nel toscano del tempo). C’è anche una critica al fatto che i filari fossero troppo stretti e le viti troppo fitte, oltre che altre pungenti osservazioni colturali e di organizzazione del lavoro. Alle critiche risponde con una fiera lettera il fattore della tenuta, Giuseppe Mazzanti, pubblicata il 15 dicembre 1832. Secondo il Mazzanti i filari non sono troppo stretti, essendo larghi 24 braccia (14 metri circa) e permettono la coltivazione intermedia (a rotazione) di grano, fave e lupini. Si tratta chiaramente di coltivazione promiscua.

Il gruppo in visita va poi verso Castagneto. Passando davanti alla collina di Segalari, i tre rimangono colpiti dalla cura delle coltivazioni, dominate dalle viti maritate agli aceri, alternate a campi di foraggio e cereali. Ne tessono le lodi, senza far mancare una certa condiscendenza:

“… la collina di Segalari richiama l’attenzione del passeggero per la sua ridente coltura. Piccole case modernamente fabbricate, campi coltivati a viti, e queste appoggiate a loppi, vegetazione florida nei cereali e nei foraggi, una certa cura nella direzione delle acque e potremmo dire una certa ricercatezza più che Maremmana…”

La collina di Castagneto è descritta come irta, ricoperta di viti e con olivi di notevole vigore. Dopo la visita al borgo e al castello, scendono verso l’attuale Donoratico, attraversando, così scrivono, “terreni seminativi e vitati“.

Da questa ed altre testimonianze, si può capire che qui dominava all’epoca, come in tutto il centro Italia, la viticoltura promiscua, cioè le viti erano coltivate alternandole a strisce di grano o altro. Questo non significa assolutamente che l’uva fosse una produzione secondaria. Ricordiamoci che il Chianti, in quei periodi, esportava vino in tutto il mondo producendolo da viti maritate agli alberi in coltura promiscua col grano.

All’epoca, così come oggi (anche se un po’ meno), il territorio era dominato delle grandi tenute delle famiglie nobiliari. Allora si usava spesso il termine “fattoria”. Ogni fattoria era suddivisa in poderi, affidati ciascuno ad una famiglia colonica. La mezzadria qui si diffuse soprattutto dopo il 1830. Intorno a Castagneto e sulla collina di Segalari invece, per le vicende storiche che ho accennato in precedenza (qui), la situazione era meno statica, con numerose proprietà medie e piccole e con più passaggi di compra-vendita.

Ho cercato di farmi un’idea complessiva della dimensione della produzione locale dell’epoca. Ho però trovato solo dati puntiformi, spesso pesantemente inficiati dal pregiudizio moderno di considerare come vigne solo quelle a coltivazione intensiva (in monocoltura). La viticoltura promiscua in queste terre rappresentava la tradizione locale e la stragrande maggioranza delle vigne di allora. Escluderla dal conteggio significa introdurre un grosso errore di valutazione.

L’Università di Firenze, con la guida di Mauro Agnoletti, ha condotto degli studi a partire dall’analisi di dati del catasto. Sono stati esaminati tre momenti storici: il 1832, 1935 e il 1954. Mi ha stupito il fatto di lasciare in mezzo un buco spaventoso (circa 100 anni), che comprende proprio il periodo di massima espansione vitivinicola del territorio.

Nel 1832, che è ancora un momento di relativo esordio dello sviluppo agricolo della Maremma, le superfici coltivate occupano il 23,5% del nostro territorio, con prevalenza di seminativo. Lo studio riporta che la vigna in monocoltura occupa circa 35 ha (ricordo che un ettaro equivale a 10.000 metri quadrati) e, curiosamente, qui si ferma, non considerando che all’epoca la viticoltura intensiva era solo una minoranza. Fortunatamente c’erano i dati generali del catasto, così ho sommato tutte le superfici dove si riporta esplicitamente la presenza di vite con altre coltivazioni, arrivando ad oltre 360 ha di viticoltura promiscua. Naturalmente non è possibile confrontare gli ettari di viticoltura promiscua con quelli di intensiva. Possiamo però capire che nel 1832, nelle fasi iniziali del boom del vino locale, la viticoltura era già molto diffusa nel territorio.

Il periodo di massima crescita dei poderi avvenne nei decenni successivi, con la nascita di numerosi impianti di vigne, come testimoniato nei libri di Luciano Bezzini ed Edoardo Scalzini, i quali hanno esaminato la ricca documentazione lasciata dalle tenute di allora. Purtroppo mancano dati complessivi di questo lungo e decisivo periodo. Abbiamo solo qualche informazione puntiforme, anche se molto dettagliata, come quella qui sotto.

Nella Fattoria Gherardesca di Castagneto, nel 1903, c’erano 750 ha di viticoltura promiscua con cereali, con la presenza di 352.190 viti. Ci sono anche 22 ha di vigna in monocoltura, dei quali 17,5 ha erano dedicati alle varietà nere (con 144.514 ceppi) e 4,5 ha di uve bianche (30.680 ceppi). La densità di queste ultime è paragonabile alle vigne moderne più fitte: oltre 8.000 ceppi per ettaro nel primo caso e quasi 7.000 nel secondo. Se dividiamo il numero dei ceppi della viticoltura promiscua per questa densità, possiamo rapportare la produzione promiscua alla vigna intesiva, arrivando a quantificarla in circa cinquanta ettari. In totale, quindi, questa singola fattoria produceva vino per una superficie paragonabile a circa 72 ettari di vigna fitta.

La superficie vitata nel 1935, secondo lo studio del catasto dell’Università di Firenze, è di 301 ha, ma di nuovo è solo riferito alla viticoltura intensiva. Questa volta non sono riportati dati dettagliati che mi permettano di calcolare la viticoltura promiscua. C’è solo indicato un generico “seminativo arborato” (che potrebbe comprendere le viti ma non solo) che occupa 1665,76 ha. Sappiamo però che siamo già in un momento di declino della viticoltura del territorio. Dagli anni ’20, la fillossera (ricordate? L’ho descritta in molti post, a partire da questo. Si tratta del parassita che rischiò di cancellare la viticoltura mondiale) si abbattè localmente come non mai, dopo una prima comparsa nel 1895.

Il prof. Agnoletti imputa propria ad essa la causa principale del drammatico declino che la viticoltura locale subì intorno alla metà del XX secolo. I dati catastali ci dicono che nel 1954 la viticoltura intensiva era scesa a poco più di 7 ettari. Di nuovo lo studio trascura quella promiscua, non ci dice neppure se fosse ancora presente o meno, a parte che il generico “seminativo arborato” si è espanso fino a 2276,76 ha.

Sappiamo di certo che la crisi della viticoltura dell’epoca diede spazio ad altre colture che presero il sopravvento. La prima metà del Novecento vide il boom degli olivi in monocoltura, che ebbero un incremento del +300% in tutta la provincia di Livorno. Nel 1925 Mussolini lanciò la battaglia del grano, spingendo verso l’ampliamento della produttività e delle superfici, che si allargarono come mai prima in Maremma. Il fascismo stimolò anche l’aumento delle abitazioni sparse nelle campagne, che qui non erano mai state più di tanto numerose. Si diffusero anche gli alberi da frutto, come i peschi, e le colture orticole.

Storie di vigne e fattorie

Vediamo un po’ più nel dettaglio come era la produzione di allora, dall’esame dei documenti delle tenute del territorio fatto da Bezzini e Scalzini.

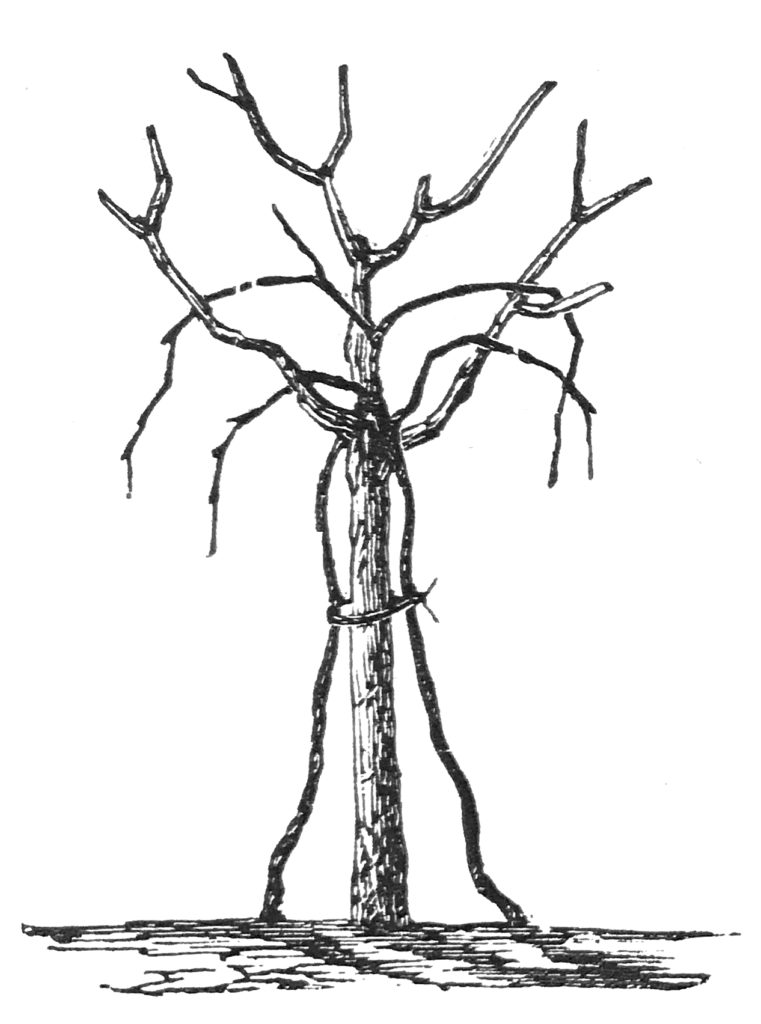

Come abbiamo visto, le vigne erano fatte per lo più da viti maritate ad alberi, l’antica forma di allevamento di origine etrusco-romana di cui vi ho già parlato a lungo. Ad inizio Ottocento, a Bolgheri, spesso si parla di piantata, termine rimasto anche in alcuni toponimi. Nel linguaggio agronomico del passato, la parola piantata indicava viti maritate che passano i tralci da albero ad albero, a formare dei filari. Spesso però era usata in modo improprio (e viceversa) per indicare l’alberata, le viti avvolte ad un singolo albero. L’uso locale di certi termini non è sempre scontato.

Sappiamo però con certezza che qui, come in quasi tutta la Toscana ed altre regioni centrali, era rimasto l’antico uso etrusco di privilegiare gli aceri campestri come sostegni. L’albero, come abbiamo visto sopra, era a volte sostituito da pali. Credo che questa forma di coltivazione possa assomigliare a quella che ho visto personalmente in rarissimi vecchi vigneti (vedete la foto più sotto). Probabilmente la versione coi pali era prevalente nelle poche vigne in monocoltura di allora.

Nei testi agrari toscani dell’epoca si spiegano nel dettaglio le pratiche colturali dell’antichissimo sistema di coltivazione della vite “maritata” all’albero. Un testo di riferimento dell’epoca è quello del botanico Saverio Manetti, dal titolo “Oenologia Toscana“, del 1773, pubblicato sulla rivista il Magazzino Toscano, con lo pseudonimo di Giovanni Cosimo Villifranchi (lo trovate qui). Egli scrive che la coltivazione con la vite maritata permette di ottenere ottima qualità per l’uva ed il vino, sempre che questa sia impostata e gestita in modo ottimale, con l’albero e la vite in forma non espansa. Entrambi erano infatti tenuti abbastanza bassi e potati adeguatamente. Secondo Manetti, ma non solo, l’acero campestre (detto allora in Toscana, come abbiamo visto, loppio, ma anche oppio, chioppo, pioppo, a seconda dei territori) è il migliore di tanti altri alberi perché non interferisce con l’ottimale sviluppo della vite: le radici occupano poco spazio e la chioma può essere facilmente contenuta con un’opportuna potatura. Questa è la forma più antica di agroecologia.

Le vigne comprendevano, come era comune all’epoca, diverse varietà. I vini nascevano da quelli che venivano chiamiati uvaggi (blend) di campo. Le principali varietà locali riportate nei documenti sono il Sangiovese, il Vermentino, il Canaiolo nero, il Canaiolo bianco, la Malvasia nera, la Malvasia bianca, il Trebbiano toscano, l’Aleatico, meno diffusi il Mammolo ed il Pernicione (ormai scomparsi). Sono presenti anche vitigni francesi, spesso scritti con nomi italianizzati, come il Gemè (Gamay), Carmené (Carmener o Cabernet franc), Caberné (Cabernet sauvignon), Scirà (Syrah). Venivano prodotti soprattutto vini fermi, soprattutto rossi (anche se nell’uvaggio a volte erano presenti uve bianche), in minor quantità quelli bianchi. Si distinguevano i vini di base, più correnti, da quelli di pregio. Erano prodotti anche vini dolci, soprattutto fatti con l’Aleatico, ed un vin santo leggermente rosato, per questo chiamato Occhio di Pernice. La produzione di vini bianchi crebbe soprattutto nei primi decenni del Novecento, per la grande richiesta di mercato dell’epoca per questa tipologia. In questo periodo si segnala anche l’arrivo dello Chardonnay, del Clairette e del Sémillon, oltre che la prima comparsa del Merlot.

Era comune all’epoca che le cantine fossero nei paesi, soprattutto per quanto riguardava i piccoli proprietari castagnetani. Per le vie dei borghi, si sentiva il profumo del vino in fermentazione, come raccontato nella famosissima lirica del Carducci “San Martino”. Per chi come me vive a Castagneto Carducci (o anche solo lo conosce), è facile immedesimarsi, sentirsi in questa ventosa giornata di inizio novembre (San Martino) a guardare, dall’alto del paese collinare, il mare in burrasca e la nebbiolina della pianura sottostante.

La nebbia agl’irti colli

piovigginando sale,

e sotto il maestrale

urla e biancheggia il mar;

ma per le vie del borgo

dal ribollir de’ tini

va l’aspro odor de i vini

l’anime a rallegrar.

Gira su’ ceppi accesi

lo spiedo scoppiettando:

sta il cacciator fischiando

sull’uscio a rimirar

tra le rossastre nubi

stormi d’uccelli neri,

com’esuli pensieri,

nel vespero migrar.

Se per i piccoli proprietari le cantine erano quasi sempre dentro ai borghi, nelle grandi tenute c’erano situazioni miste, con cantine in paese e anche nei singoli casali. Ogni colono di norma vinificava separatamente la sua uva ed il vino era poi prelevato dal proprietario per la sua parte spettante. Ho riscontrato in un solo caso la presenza di una singola cantina centralizzata, per quanto riguarda la tenuta Serristori (che era situata nella parte sud del comune).

Tornando all’articolo dei tre fiorentini in visita sul territorio nel 1832, così descrivono i vini assaggiati a Castagneto:

“Il vino comune non annunzia molta forza ma non accenna al salmastro come molti vini di Maremma, ed ha un gusto piacevole. Quei vini poi fatti con più accuratezza, e noi diremmo “da bottiglia”, sono squisiti; l’abilità del manifattore vince la qualità delle uve, oppure l’una cospira coll’altra. E però l’Aleatico, i vini santi che hanno assai somiglianza all’Alicante, hanno molta grazia e fragranza e riescono eccellenti; e quella grazie che hanno non degenera mai in dolce stucchevole, che dispiace tanto a tutti gl’intendenti sui vini locali”.

Queste lodi spiccano particolarmente sul giornale che invece, in generale, si mostra molto critico verso i vini della Maremma Pisana.

Il mio interesse si è puntato particolarmente sulla storia della Fattoria Espinassi Moratti, perché comprendeva anche le vigne che oggi formano la nostra azienda Guado al Melo. I Moratti, poi Espinassi Moratti, crearono e progressivamente ampliarono le loro proprietà a partire dalla fine del Settecento, fino a costruirsi una grande tenuta. Sappiamo che Giovanni Moratti acquistò i terreni che oggi formano le vigne di Guado al Melo, in una zona detta allora “Campo al Lucchese”, sui primi lembi del lato nord della collina di Segalari, in due frazioni, nel 1818 da un piccolo agricoltore, Giovacchino Balli, e nel 1820 dal proprietario della Fattoria di Segalari, Giulio Bigazzi. Nel 1824 acquistò dal Bigazzi anche il confinante podere Grattamacco, dove sorgeva un casa per il lavoratore e formò un unico grande podere. Il vino che vi era prodotto, venduto soprattutto a Pisa, riusciva a spuntate prezzi elevati in ambienti signorili perché “corposo e profumato”. Il successo spinse il fattore a prelevare tutto il vino, compresa la parte spettante al colono, dandogliene in cambio uno di minor pregio. I vitigni coltivati erano quelli classici del territorio già citati: Trebbiano, Malvasia bianca, Vermentino, Canaiolo Bianco, Sangiovese, Canaiolo Nero, Cabernet sauvignon. Nel Novecento viene segnalata la prevalenza delle varietà bianche, oltre che la presenza di Merlot. Nei primi anni del Novecento la fattoria ebbe un periodo di crisi, ma poi tornò fiorente verso gli anni ‘30. Nel 1925 il vino della tenuta conquistò anche il primo premio dell’esposizione vinicola di Roma. Nel 1937 il podere Grattamacco, giudicato troppo ampio per una sola famiglia di coloni, venne diviso in due. Nacque il podere Santa Maria, con la costruzione di una nuova casa colonica, al cui servizio rimasero anche le vigne dell’odierna Guado al Melo. Nel secondo dopo-guerra la tenuta iniziò ad essere parzialmente smembrata. Negli anni ’60 comprendeva 22 ettari di vigneto specializzato, fra i quali è citata ancora la vigna di Santa Maria, pari a 12 ha, i cui confini descritti sono proprio quelli di Guado al Melo (tra il mulino del Gelli e la steccaia di Grattamacco). Le vigne dell’odierna Guado al Melo furono poi vendute, separate dal restante Podere Santa Maria, ad un agricoltore locale che, come ci hanno detto i figli, continuò a farci il vino.

“Il vino è in gran copia ed è buonissimo” ed avrà un futuro luminoso

Torniamo infine al Carducci, premio Nobel per la letteratura, con cui abbiamo iniziato questo piccolo viaggio e col quale lo concludiamo.

Il poeta ha celebrato la nostra terra nelle sue liriche, anche se non era natio del luogo (era nato a Valdicastello, in Versilia). Qui giunse con la famiglia a tre anni, al seguito del padre medico. Vi trascorse gli anni spensierati dell’infanzia e della prima adolescenza, prima a Bolgheri e poi a Castagneto, e questa terra gli rimase impressa nel cuore. Si faceva spedire il vino locale a Bologna, dove insegnava, e lo consuma anche abbondantemente durante le sue visite, dedicate per ampia parte a banchetti con enormi bevute con gli amici, che chiamava le “ribotte”.

Il Carducci è l’emblema del grande periodo castagnetano (o bolgherese, come preferite) del vino nel corso dell’Ottocento e del primo Novecento. Come detto, la fillossera metterà poi in ginocchio la produzione locale, dando spazio ad altre colture. Tuttavia, come ben sappiamo, sarà solo una pausa: comincerà poi una nuova rinascita del vino, che sarà più che mai sfolgorante.

Bibliografia:

Agnoletti M, “Il Paesaggio come risorsa, Castagneto negli ultimi due secoli”, Ed. ETS, 2009

Agnoletti M., Paletti S., “Il ruolo del vigneto nel paesaggio di Castagneto Carducci fra l’Ottocento e l’attualità”, Facoltà di Agraria, Università di Firenze, Overview allegato n.15 di Architettura e Paesaggio.

Bezzini L., Guagnini E., “Vini di Bolgheri e altri vini di Castagneto Carducci”. ed. Le Lettere, 1996

De Ricci L. et al., “Corsa Agraria della Maremma”, Giornale Agrario Toscano, 1832

Garoglio G., “La nuova Enologia”, eds. Istituto di Industrie Agrari Firenze, 1963

Scalzini E., “Inventario dell’archivio della fattoria Espinassi Moratti di Castagneto Carducci (1781-1981), ed. Comune di Castagneto Carducci

Villifranchi G.C. (alias Saverio Manetti), “Oenologia Toscana”, rivista il Magazzino Toscano, 1773

Molte immagini le ho prese dal web: se qualcuno avesse a risentirsi di questo uso, mi scriva e l’eliminerò immediatamente.