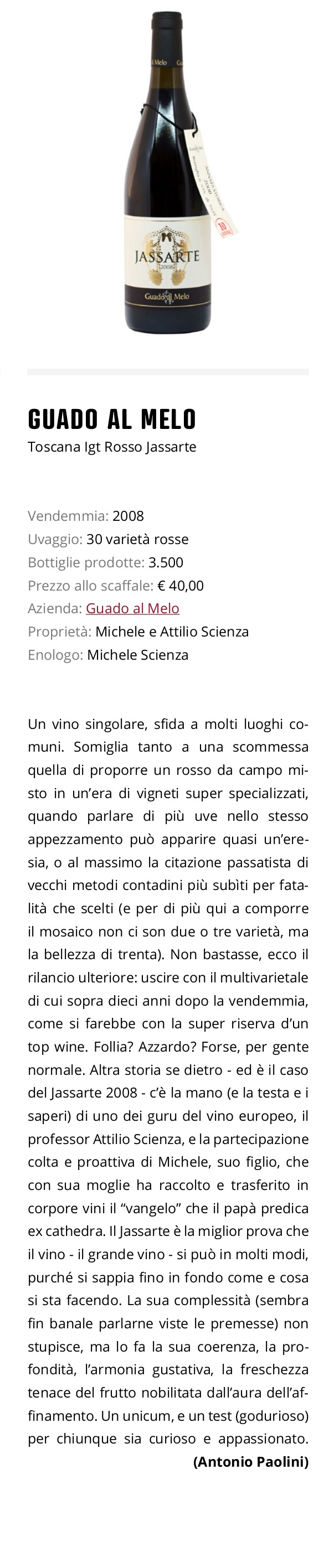

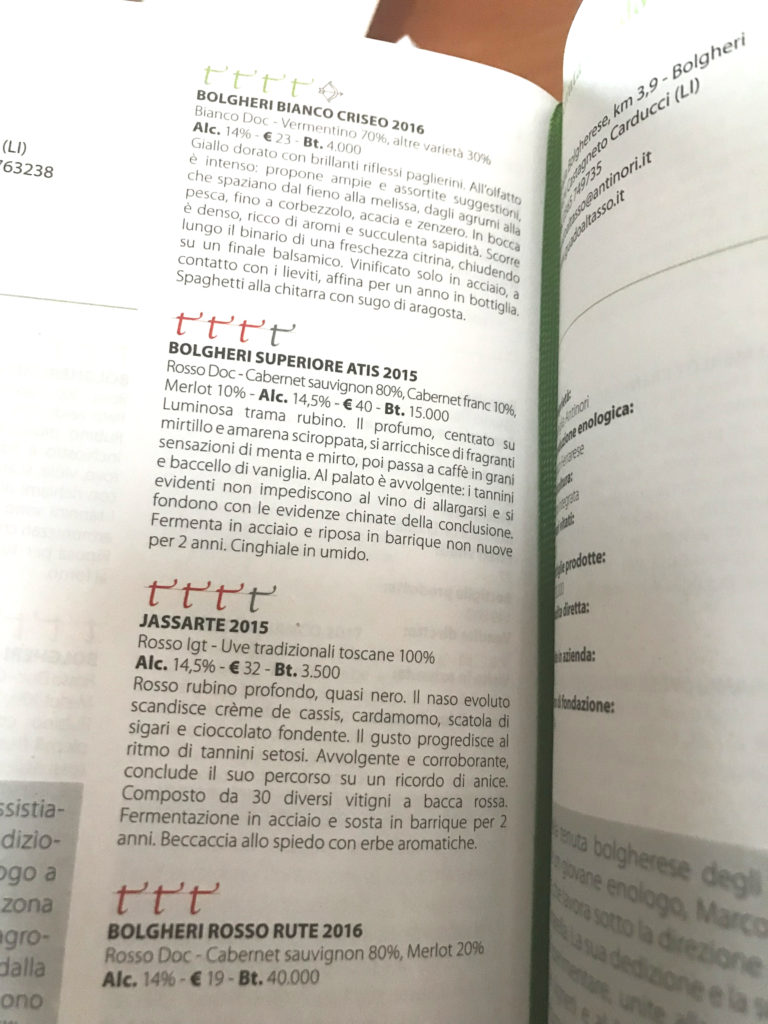

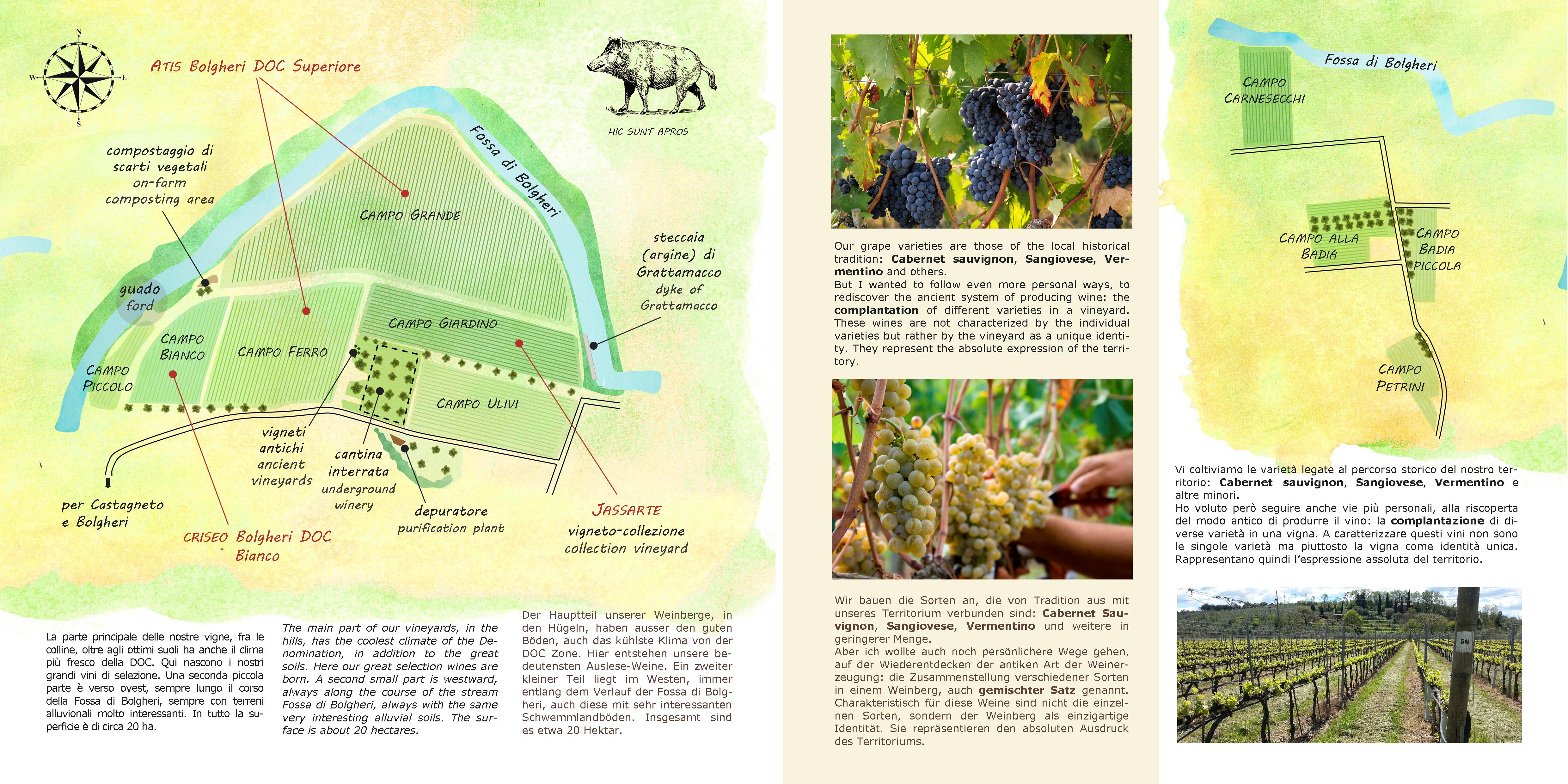

Nuova annata Jassarte 2015

Dopo una lunga attesa, è finalmente pronta la nuova annata del nostro grande Jassarte, dalla vigna Campo Giardino, complantazione di diverse varietà rosse. Il 2015 è stata un'annata molto interessante, di grande equilibrio, che ci ha "consolato" da un 2014 difficile, nel quale avevamo deciso che non ci fosse la qualità sufficiente per un vino di questo livello.

Il 2015 ci ha riservato invece un grande vino. Dal colore intensissimo, come suo solito, qui diventa quasi tenebroso. Gli aromi sono complessi e cangianti, ma spiccano soprattutto la ciliegia, il cardamomo, l'incenso, il tabacco ed il cioccolato. In bocca è molto vellutato e pieno, anche se sempre verticale ed equilibrato, di notevole lunghezza.

Non vi resta che assaggiarlo!

Ecco la scheda tecnica, per gli interessati.

Season's Greetings Auguri!

Saremo chiusi per ferie dal 22/12/18 al 06/01/19 compresi.

We’ll be on holiday from 22/12/18 to 06/01/19.

Gli Etruschi e il vino IV: il vino nella vita sociale e religiosa

“Essi abitano in una regione che produce di tutto e, impegnandosi nel lavoro, hanno frutti con cui possono non solo nutrirsi a sufficienza, ma anche concedersi una vita di piaceri e di lusso” Diodoro Siculo (I sec. a. C.).

Dopo aver parlato degli Etruschi come primi vignaioli, della loro viticoltura e della produzione, come erano i vini Etruschi?

Quello che sappiamo c’è arrivato attraverso gli scritti, spesso a posteriori, di autori Romani. In generale erano molto apprezzati. Ad esempio, Marziale ed Orazio elogiano il Massico (dell’area campana di cultura etrusca). Viceversa, denigrava il rosato di Veio. Certi giudizi negativi sono però da prendere con cautela, perché espressi in un momento storico in cui gli Etruschi erano in forte decadenza, ormai soggiogati dall’Impero Romano. Più tardi Columella (I sec. d.C., nel “De re rustica”) elenca alcune delle varietà dell'Etruria, numerose indigene ed altre d’importazione, come il Pompeiano o Murgentino. Plinio il Vecchio ricordava diversi vitigni aretini, come la Talpona nera (vinificato in bianco), l’Etesiaca, la Conseminea (per il consumo da tavola), la Sopina o Tudemis o Florentia, la Perusinia (uva nera). La Pariana è invece indicata nel territorio di Pisa. L’Apiana era un uva moscato da cui si ricavava un buon vino dolce. I vini di Gravisca (l’antico porto di Tarquinia) e di Statonia sono descritti come eccellenti.

Sappiamo di più su come li consumavano. Sembra che rituali legati al vino fossero già presenti in Etruria fin dalla fine dell’età del Bronzo. Tuttavia, il contatto con la cultura greca segnò una profonda evoluzione. Il vino si legò in modo più profondo alla dimensione religiosa ed veniva utilizzato in modo collettivo nelle celebrazioni agli Dei e nelle cerimonie funebri. La maggior produzione lo rese anche più disponibile e così divenne protagonista dei riti sociali, i banchetti ed i simposi (momenti dopo la cena, in cui si beveva vino, assistendo a spettacoli di musica e danza, con conversazioni e giochi). I meno abbienti probabilmente consumavano anche loro un vinello leggero, derivato dal ripasso con acqua delle vinacce, pratica frequente anche in epoca Romana e fino all'Ottocento.

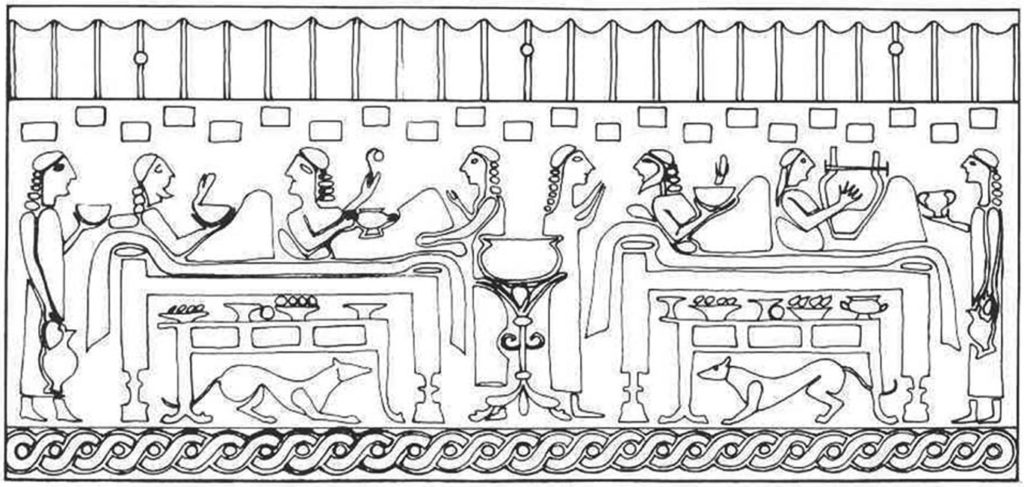

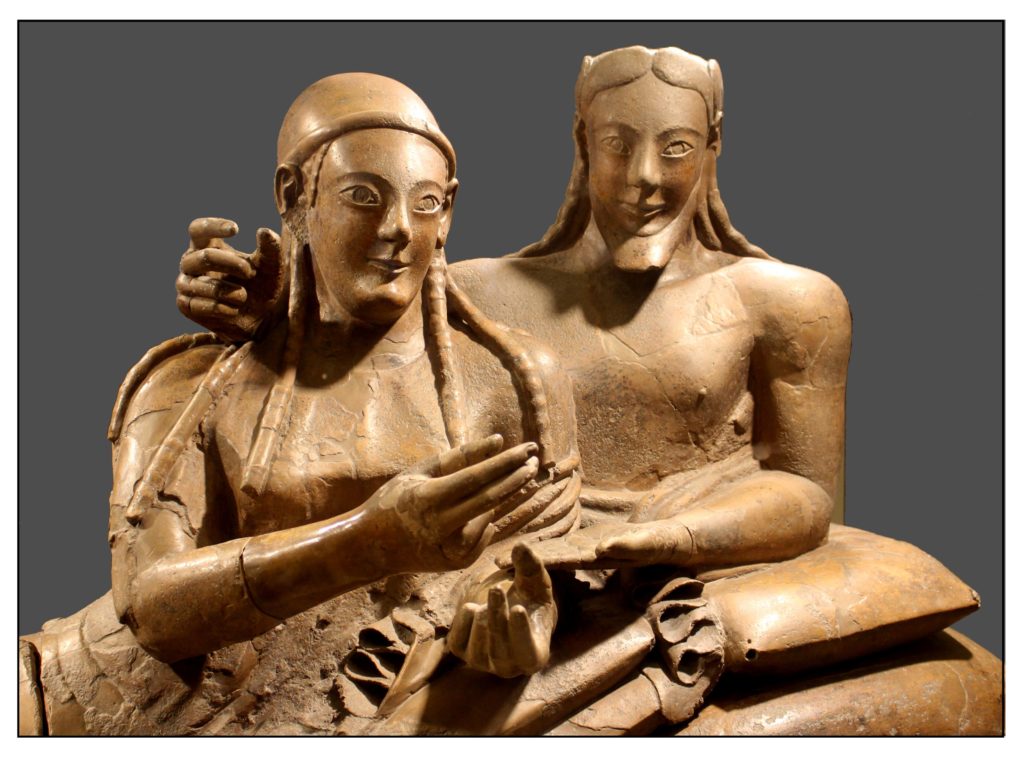

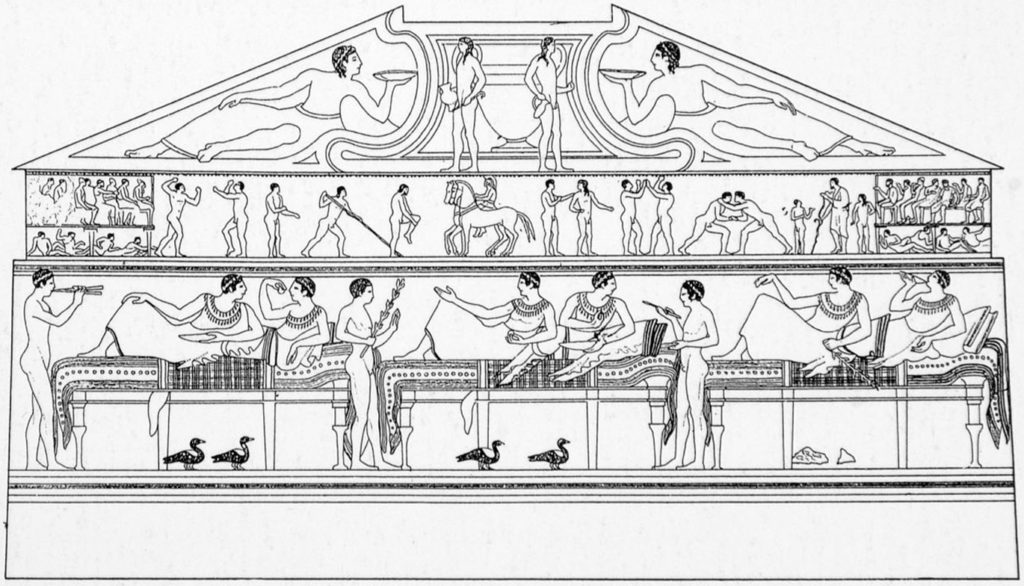

La prima forma di banchetto, che segna il passaggio dalla “barbarie” a forme di civiltà più evolute, è quella seduta, come rappresentato sul vaso di Montescudaio. Comparve in Etruria almeno dall’inizio del VII sec. a.C., dall’influenza della cultura greca. Secondo questi modelli dello status aristocratico, il banchetto non avviene più in modo barbaro e scomposto, ma stando seduti di fronte ad una tavola. Dal VI sec. a.C., sempre da modelli culturali greci, si introdusse la figura del banchettante semi sdraiato sul letto conviviale, col gomito appoggiato ad uno o più cuscini. Su ciascun letto trovavano posto due o tre persone. Davanti a ciascuno erano sistemati tavolini bassi, per il cibo e le coppe di vino.

Una caratteristica tipicamente etrusca è la presenza delle donne ai banchetti, rappresentate dopo il 500 a.C., a volte adagiate accanto all’uomo e, più tardi, sedute vicino. Nel mondo greco il simposio era invece solo maschile o al più aperto alle etere (prostitute di alto livello). I greci (e i romani delle origini) consideravano questa presenza come un segno di corruzione morale. In realtà la donna, nel mondo etrusco, beneficiava di una considerazione civile e sociale ben diversa dal ruolo subalterno del mondo greco-romano. Al banchetto prendevano parte coppie sposate, ritratte nei sarcofagi o sugli affreschi come simbolo di unità famigliare.

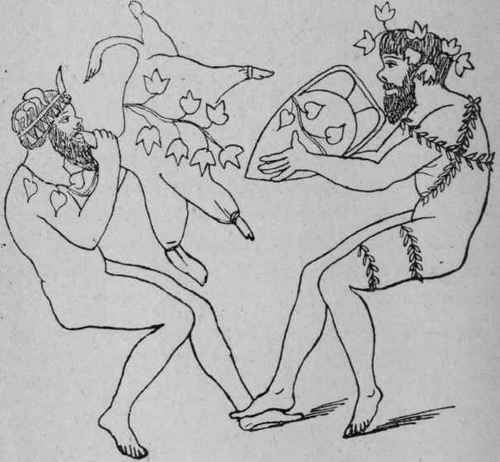

I commensali mangiavano con le mani, pulendosi spesso con ciotole d’acqua profumata e tovaglioli. Nella sala scorrazzavano animali domestici (cani, gatti, polli, anatre...), che mangiavano i resti di cibo che cadevano (o erano buttati) a terra. Il banchetto era sempre accompagnato da musica, soprattutto dai flauti. Ci potevano essere anche spettacoli di danza e di giocolieri. Si giocava anche: ai dadi o con la tabula lusoria (una specie di scacchi o dama). Il kottabos, arrivato dalla Sicilia greca, consisteva nel centrare un bersaglio con le ultime gocce di vino rimaste nella coppa.

In autori greci e romani si trovano accuse morali rivolte al grande lusso dei banchetti etruschi, dove si esibivano vasellame pregiato, preziosi tessuti ricamati, col servizio di numerosi servi. C’è chi riporta, scandalizzato, che addirittura banchettavano due volte al giorno (l’uso comune dei tempi antichi, sia presso i Greci che i Romani, era che a pranzo si consumasse un pasto molto veloce e frugale). Alcuni autori romani definivano gli etruschi “schiavi del ventre” (gastriduloi), tanto che era popolare l’immagine dell’Etrusco obeso diffusa da Catullo. Di nuovo, prendiamo queste critiche con le dovute cautele: gli Etruschi furono a lungo nemici di Roma, prima di esserne conquistati. Tuttavia quest'immagine non presentava accezioni solo negative, visto che nella cultura antica l’individuo “grasso” era colui che poteva permettersi di diventarlo, cioè era un simbolo di grande ricchezza e potere.

Come si beveva il vino allora?

Il vino, in antichità, era molto alcolico e concentrato. Ai banchetti e ai simposi (sempre per influenza greca) era diluito con acqua, perché era considerato da barbari perdere il controllo in società. Veniva anche aromatizzato ed addolcito, pratiche comuni nel passato antico e medievale, per coprire i difetti dovuti alle limitate tecniche produttive e di conservazione.

I vari oggetti usati per il vino e la tavola erano in ceramica o bronzo. Per essi gli archeologi usano i nomi greci perché il nome etrusco è spesso sconosciuto oppure incerto.

Al centro della sala, su un tavolo di servizio, era posto il cratere per il vino (krateres), un vaso in ceramica riconoscibile dalla larga imboccatura. A fianco c’era una grossa anfora (hydria) per l’acqua, la quale era servita anche a tavola in piccoli secchi (situla).

Il vino era portato in sala nelle anfore di conservazione e mescolato nel cratere con acqua, fredda o calda a seconda delle stagioni. Ad esso erano aggiunti ingredienti addolcenti ed aromatizzanti, soprattutto miele, erbe, fiori, spezie, resine, ecc.

Del corredo dei simposi faceva parte anche la grattugia, usata appunto per grattugiare nel vino spezie, radici o, probabilmente (come succedeva nel mondo greco) anche il formaggio. Dal cratere il vino era poi attinto con dei mestoli o attingitoi come il kyathos, di foggia tipicamente etrusca, a metà fra una coppa per bere e una per attingere.

Del corredo dei simposi faceva parte anche la grattugia, usata appunto per grattugiare nel vino spezie, radici o, probabilmente (come succedeva nel mondo greco) anche il formaggio. Dal cratere il vino era poi attinto con dei mestoli o attingitoi come il kyathos, di foggia tipicamente etrusca, a metà fra una coppa per bere e una per attingere.

Era versato nelle brocche di servizio (oinochoe, anche questa una forma originaria etrusca) o direttamente nelle coppe dei commensali. Era anche filtrato con un colino, per eliminarne le torbidità.

Per bere si usavano coppe in ceramica di diversa foggia, come il calice semplice (in etrusco probabilmente thavna). Una forma importata dalla Grecia era la kylix (in etrusco culichna). Con manici più alti e tipicamente etrusco era invece il kantharos (in etrusco, probabilmente, chiamato zavena).

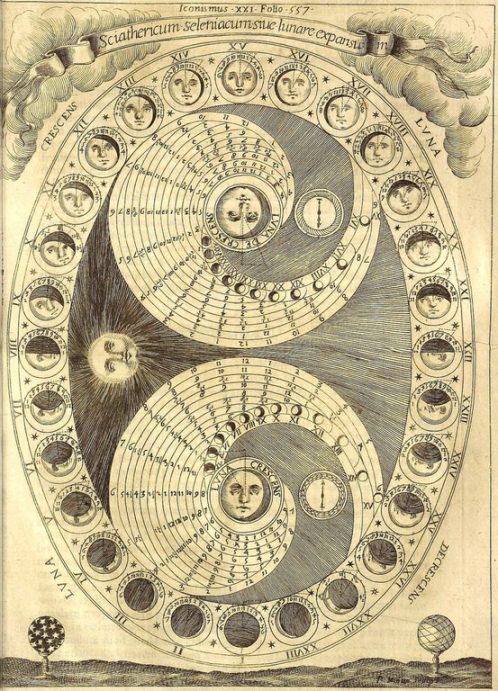

Il vino era legato alla dimensione religiosa non solo nel consumo ai banchetti funebri o nei riti sacrificali. Presso gli Etruschi la coltivazione stessa della vite era così importante che la classe sacerdotale era custode delle tecniche di coltivazione della vigna, della definizione dell’orientamento dei vigneti e delle pratiche magiche per preservarli dal maltempo.

Questi rituali si mantennero anche in epoca Romana, in particolare durante i Vinalia Rustica, festività celebrate il 19 agosto. Plinio Il Vecchio (Plin., Nat. Hist.) cita la pratica di deporre fra le vigne un grappolo d’uva posticcio, che attirasse su di sé i danni e risparmiasse il resto. Il sacerdote di Giove (il Flamen Dialis) celebrava l’auspicatio vindemiae. Cicerone cita anche le auguratio vineta, pratiche augurali che fa risalire ad Atto Navio, augure famoso al tempo di Tarquinio Prisco. Atto Navio, quando era un giovane pastore di scrofe, ne perdette una e promise che, se l’avesse ritrovata, avrebbe donato alle divinità il grappolo più grande della sua vigna. Fu esaudito e allora si pose al centro della vigna, la divise in quattro parti, secondo le pratiche della Disciplina Etrusca, ed interpretò il volo degli uccelli. Siccome gli uccelli avevano dato auspici sfavorevoli per le prime tre, cercò nella quarta parte e vi trovò un grappolo di mirabile grandezza.

La potatura presentava un alto contenuto simbolico: come forma di controllo e regolazione della produzione delle viti, veniva percepita come segno di valore e di regalità. In tombe dell’Età del Ferro la presenta di un falcetto per potare non rappresentava il mero strumento da lavoro, ma il simbolo distintivo della proprietà di vigneti e quindi di alto lignaggio. Questa concezione rimase anche a Roma: Virgilio, nel descrivere gli avi latini da cui discendeva la stirpe di Augusto nell’Eneide (libro VII), cita Sabino, descritto come coltivatore di viti e connotato da un falcetto ricurvo.

Le divinità connesse al vino erano due:

TINA/TINIA/TIN. É la massima divinità etrusca e ha come attributo principale il fulmine. Tina è una divinità celeste ma presenta anche aspetti legati alla vegetazione, in particolare alla viticoltura. Plinio tramanda che a Populonia esisteva una raffigurazione di Tina ricavata da un unico grosso ceppo di vite. Più tardi venne assimilato a Zeus-Giove.

FUFLUNS. Il nome ha come radice puple (germoglio), richiamando il suo legame originario con le forze della Natura. Nel “Fegato di Piacenza”, un bronzetto che riporta una sorta di “mappa” delle divinità etrusche, è elencato fra le divinità silvestri (dei boschi). Dalla metà del VI sec. a.C. venne assimilato sempre più al greco Dioniso, che, dall’appellativo Dionysos Bakchos, diventerà il latino Bacco. Nel IV secolo si diffusero sempre più in Etruria i riti dionisiaci, raggiungendo una grande diffusione nel IV-III sec. a.C. soprattutto fra gli aristocratici, al punto che erano organizzati collegi di Baccanti. Livio sostiene che proprio dall’Etruria questi culti arrivarono a Roma, dove furono proibiti dal senato nel 186 a.C. perché turbativi dell’ordine e della morale pubblica. Questi riti sono stati scambiati spesso per puri eccessi sessuali e di sfrenatezza. In realtà, nella filosofia greca il vino è connesso alla potenza di un furore esaltante e liberatorio. L’estasi che si libera al culmine dell’eccitazione dionisiaca è una forma di conoscenza più alta, il mezzo per unirsi al divino.

Continua: nella prossima parte parleremo del commercio etrusco del vino qui

Attilio Scienza presenta il suo ultimo libro "La stirpe del vino"

Martedì 4 dicembre presso la libreria Hoepli di Milano, alle ore 18.00, il nostro prof. Attilio Scienza presenterà, con la co-autrice Serena Imazio, il suo nuovissimo libro "La stirpe del vino" ed. Sperling & Kupfer.

In questo libro si raccontano, attraverso la storia, il mito e la scienza, origini e viaggi geografici delle principali varietà di uva, oltre che le (a volte) impensabili parentele che hanno dato loro vita.

Interverrà anche Isabella Bossi Fedrigotti, mentre Maria Grazia Pennino (sommelier AIS) supporterà la degustazione di alcuni nostri vini (Guado al Melo) e di altre aziende (Bellavista della Franciacorta e Banfi di Montalcino) che hanno gentilmente offerto alcune delle loro migliori etichette.

Guado al Melo News 2018

Ecco il nostro notiziario annuale, subito dopo la vendemmia. Si può scaricare la versione in pdf qui

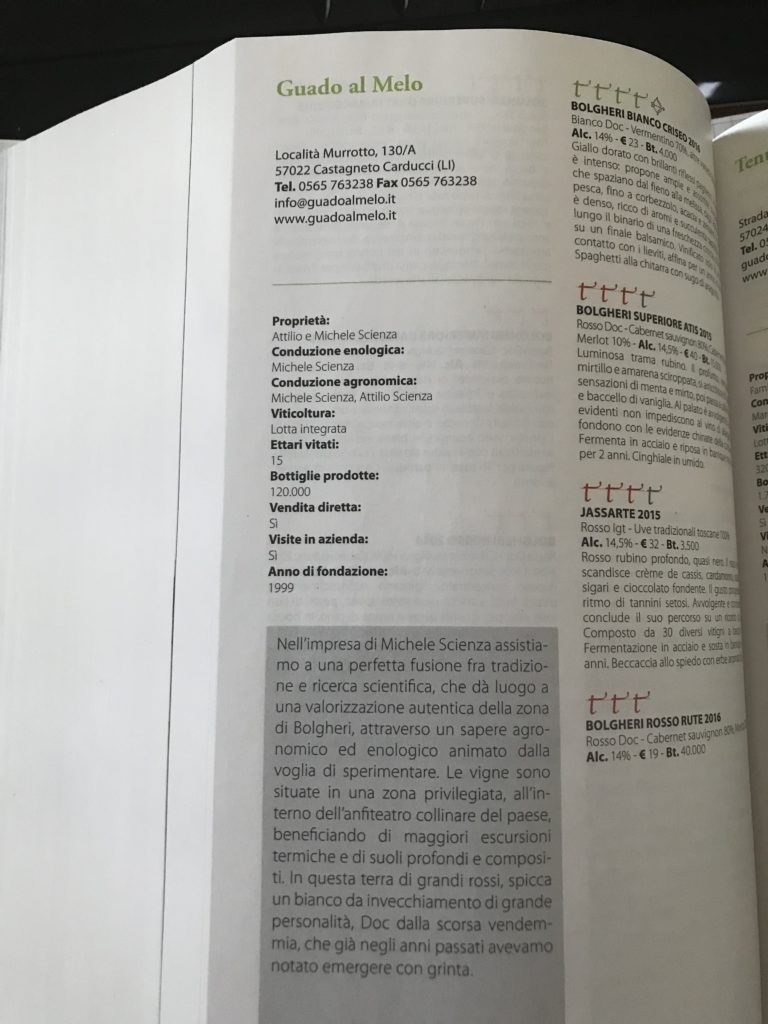

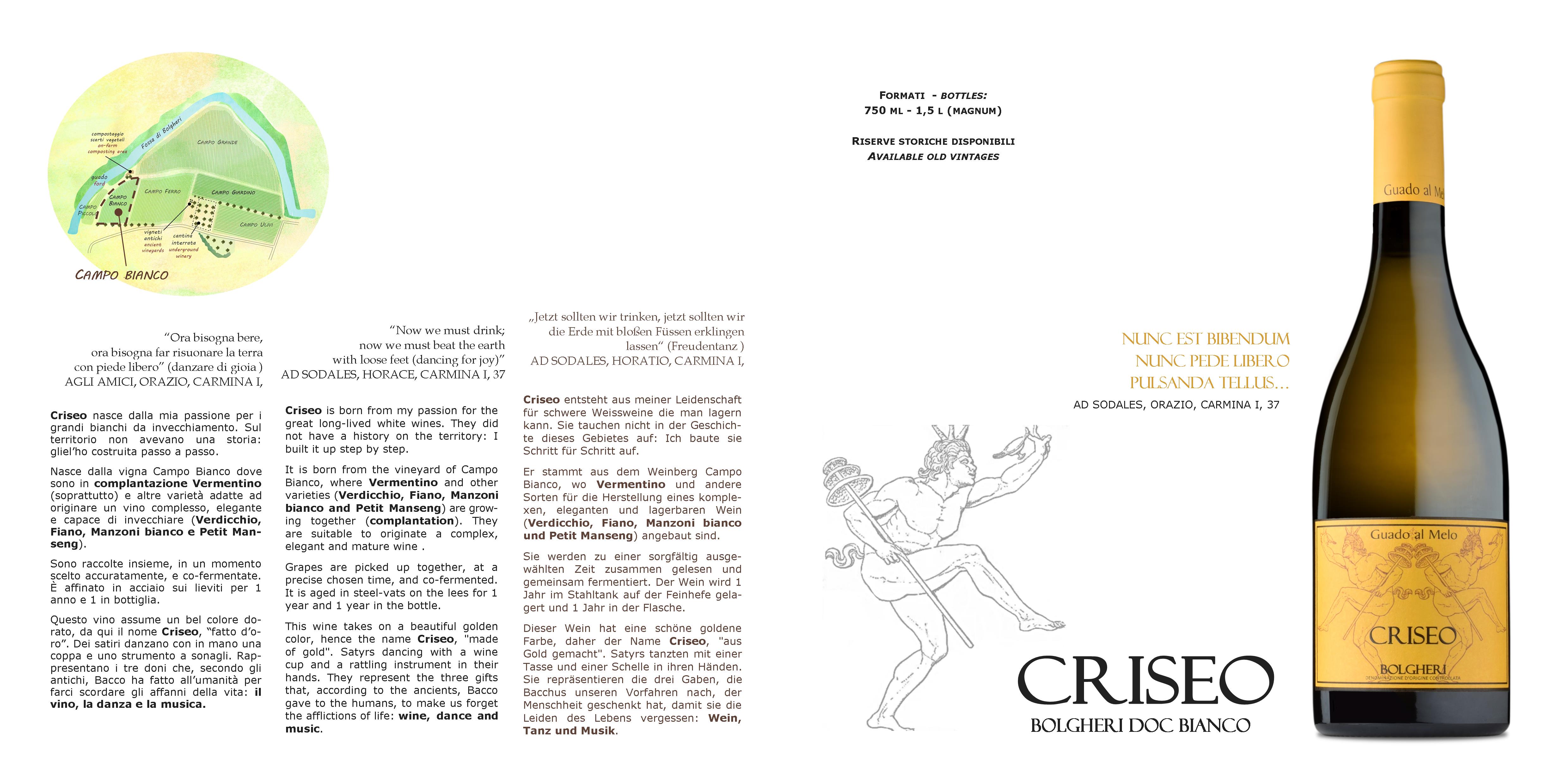

Criseo 2016 raggiunge l'eccellenza sulla guida Vitae AIS e gli altri vini

Grazie di cuore all'AIS per l'importante premio d'eccellenza al nostro Criseo Bolgheri DOC Bianco 2016, anche per la descrizione che ci hanno dedicato. Michele ed io abbiamo apprezzato molto questo passaggio: "...assistiamo a una perfetta fusione fra tradizione e ricerca scientifica, che dà luogo ad una valorizzazione autentica della zona di Bolgheri".

Con la guida, scopriamo che anche gli altri vini hanno avuto ottimi riscontri. Fantastiche, fra l'altro, le suggestioni che sanno creare i sommelier con le descrizioni dei vini.

Criseo Bolgheri DOC Bianco 2016: "Giallo dorato con brillanti riflessi paglierini. All’olfatto è intenso: propone ampie ed assortite suggestioni, che spaziano dal fieno alla melissa, dagli agrumi alla pesca, fino al corbezzolo, acacia e zenzero. In bocca è denso, ricco di aromi e succulenta sapidità. Scorre lungo il binario di una freschezza citrina, chiudendo su un finale balsamico."

E' già disponibile.

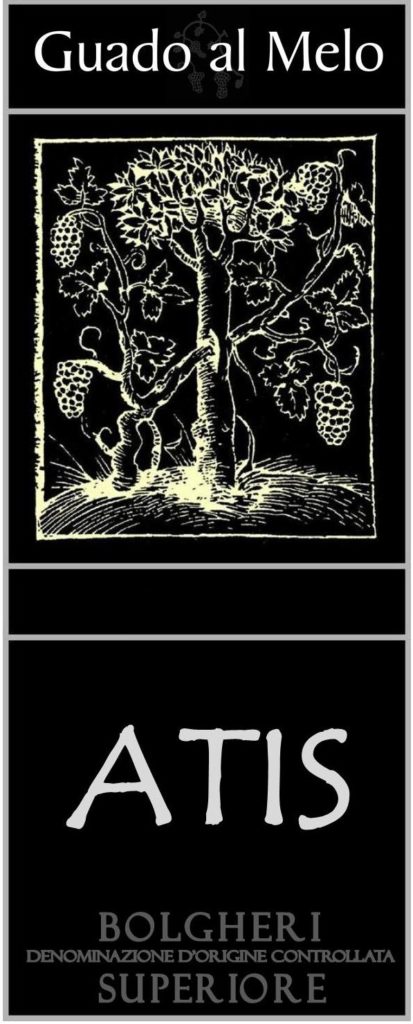

Atis Bolgheri DOC Superiore 2015: "Luminosa trama rubino. Il profumo, centrato su mirtillo e amarena sciroppata, si arricchisce di fragranti sensazioni di menta e mirto, poi passa a caffè in grani e baccello di vaniglia. Al palato è avvolgente: i tannini evidenti non impediscono al vino d’allargarsi e si fondono con le evidenze chinate della conclusione."

Sta completando l'affinamento in bottiglia, diamogli ancora qualche mese.

Jassarte 2015: "Rosso rubino profondo, quasi nero. Il naso evoluto scandisce crème de cassis, cardamomo, scatola di sigari e cioccolato fondente. Il gusto progredisce al ritmo di tannini setosi. Avvolgente e corroborante, conclude il suo percorso su un ricordo di anice."

Un po' più avanti dell'Atis nell'evoluzione in bottiglia, sarà pronto fra poco.

Criseo 2016, un grande bianco da complantazione a Bolgheri

I Sommelier AIS hanno deciso di dare il massimo riconoscimento (4 viti) della loro guida Vitae 2019 al nostro Criseo Bolgheri DOC Bianco, annata 2016. Voci di corridoio ci hanno fatto sapere che è arrivato anche in finale per i TreBicchieri del Gambero Rosso! Purtroppo non ce l'ha fatta quest'anno, ma comunque rimane un bel riconoscimento di qualità.

Criseo 2016 ha già preso tanti importanti riconoscimenti e recensioni entusiaste, fra tutti ricordiamo anche i 91 punti di Wine Enthusiast. Anche le annate precedenti hanno avuto successo. Ricordiamo ad esempio il giornalista americano Tom Hyland che lo ha definito qualche anno fa: "the best Italian white wine you've never tried" (Il miglior vino bianco italiano che non hai mai provato).

Tuttavia non ci stupisce tutto questo: ogni giorno sentiamo le lodi e l'amore per questo vino dai nostri visitatori e clienti più affezionati. Questo è, alla fine, il parere più importante noi. E non è retorica: è chi ha speso per acquistarlo, anche non pochissimo, e noi dobbiamo dargli qualcosa di grande, quel qualcosa capace di regalargli momenti di grande piacevolezza, a tu per tu col nostro terroir.

Criseo è infatti l'espressione assoluta del nostro territorio e del vino artigianale italiano: un bianco che nasce da una singola piccola vigna (Campo Bianco), da 5 varietà in complantazione, raccolte e vinificate insieme in modo sensibile e rispettoso delle uve, senza aggiunte o correzioni in cantina (previo un grande lavoro di cura e selezione in vigna), affinato per 1 anno sui lieviti in acciaio e almeno un altro anno in bottiglia.

Un grande vino bianco a Bolgheri?

Non deve stupire: ormai Bolgheri è conosciuta quasi solo per i rossi ma è sempre stata terra anche di bianchi. Già nelle nostre vigne è documentata la presenza importante di uve bianche (Vermentino, Trebbiano toscano e altre) da metà Ottocento, quando era parte della tenuta Espinassi Moratti. La stessa tenuta, nel 1925, vinse il primo premio all'esposizione vinicola di Roma per il proprio vino bianco.

Il territorio, per fare un grande vino, è condizione necessaria ma non sufficiente. Poi ci vuole la cura e la sensibilità di chi vi opera, i gesti del lavoro umano che si mette al servizio della Terra, capace di portare il terroir a compiersi al suo massimo. Noi abbiamo Michele Scienza, con la sua sensibilità, esperienza e competenza sia in vigna che in cantina, con la sua voglia di percorrere vie spesso controcorrente che lo portano all'essenza del suo territorio, senza curarsi delle mode del momento. Una di queste è proprio l'aver scommesso, vent'anni fa, sulla possibilità di poter fare un grande vino bianco a Bolgheri, da complantazione. Può dire di esserci riuscito.

Grazie a tutti

Gli Etruschi e il vino III: la produzione

Finora abbiamo imparato a conoscere gli Etruschi e le loro vigne, basate sulla vite maritata. Parliamo ora della produzione del vino.

Come per la viticoltura, anche quando si parla di vinificazione antica, in Italia, si accenna quasi solo a quella Romana. Eppure i Romani impararono dagli Etruschi anche a fare il vino. La stessa parola vinum, vino, è passata al latino dall’etrusco. Dal latino è poi rimasta nelle moderne lingue europee (vino italiano e spagnolo, vin francese, wine inglese, wein tedesco, ecc.). La sua origine è però ancora più antica e viene da lontano. Sembra che sia una sorta di “parola viaggiante” che ha seguito molto probabilmente lo stesso percorso storico-temporale della vite e del vino, da Oriente ad Occidente:

winuwanti nell’antica Licaonia (Caucaso)

wnš / wnšt in egiziano antico

wo-na-si o wo-no a Micene

foinos- voinos in dialetto eolico

vinom in falisco (antichissima lingua dei Falisci, popolo che viveva nella parte meridionale dell’Etruria, fra i monti Cimini ed il Tevere, nella zona dell’odierna Civita Castellana)

vinum in etrusco e, poi, in latino.

L’attuale georgiano (Caucaso) gwino segna il punto di partenza.

La parola etrusca vinum deriva quindi da un'influenza straniera, dalla cultura greca. Si pensa quindi che sia entrata in uso solo dal VIII sec. a.C. Esiste una parola autoctona per indicare questa bevanda: temetum. Questa appartiene alle radici protostoriche delle genti Etrusche e Latine. La parola vinum sarà però quella vincente.

Dopo questa digressione linguistica, veniamo al nostro punto. Come facevano il vino gli Etruschi?

Non è semplicissimo rispondere a questa domanda. Alcune cose le sappiamo per certe, altre le possiamo desumere per affinità da altri popoli mediterranei. Sicuramente possiamo prendere molte informazioni dagli autori romani. Sappiamo infatti che sono stati gli Etruschi ad insegnare loro la produzione del vino. Quindi, le tecniche produttive della Roma arcaiaca ci raccontano molto dell'enologia etrusca.

In epoca molto primitiva, in generale, gli studiosi ipotizzano che l’uva venisse schiacciata in piccoli contenitori, semplicemente spremuta con le mani o usando pietre come pestelli.

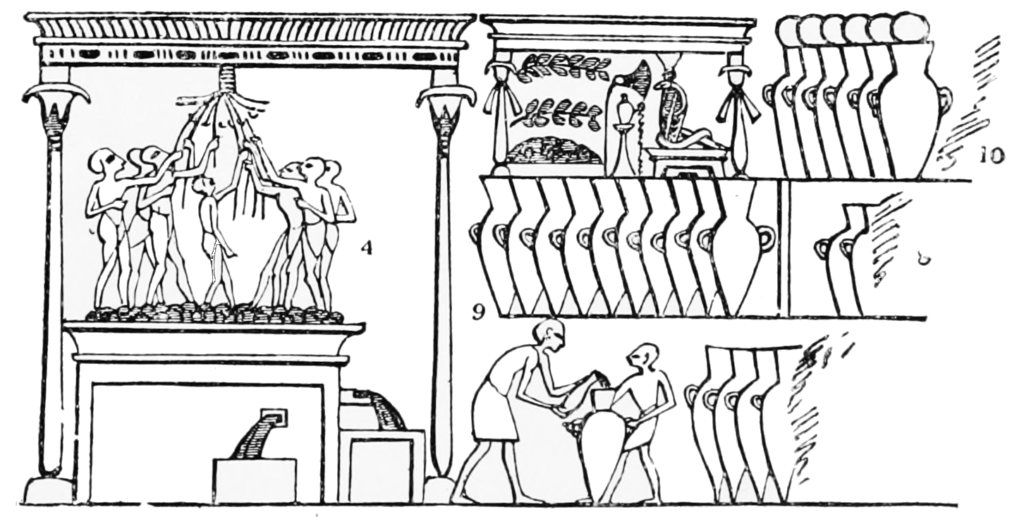

Tuttavia da quando l’uomo ha iniziato a rappresentare le scene di vinificazione in affreschi o su vasi (o almeno su quelli che ci sono pervenuti), già prevaleva l’uso di pigiarla con i piedi, in contenitori più grandi.

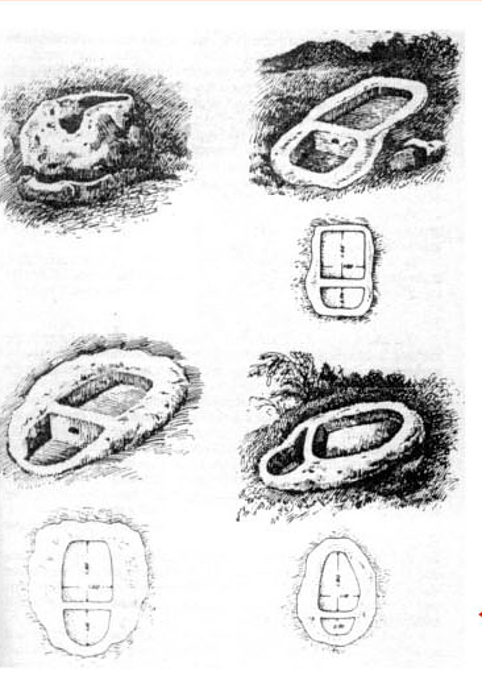

Sappiamo per certo che ad un certo punto, presso gli Etruschi, si iniziò a schiacciare l'uva in rozzi pigiatoi scavati nella pietra, detti PALMENTI, scavati in affioramenti rocciosi naturali. Questi, prima della domesticazione, erano realizzati in prossimità dei luoghi dove si trovavano le viti selvatiche. Con l’inizio della coltivazione, i palmenti furono realizzati nelle vigne. Questi potevano essere coperti con strutture leggere, tipo cannicciati o altro, per ombreggiarli o per proteggerli da piogge leggere. Lo sappiamo perchè, in alcuni di essi, sono stati trovati 4 fori intorno, scavati anch'essi nella roccia, come basi per alloggiare i pali di sostegno di una tettoia.

Si pensa che i palmenti in pietra comparvero più o meno dal primo millennio a.C. Esempi rari risalgono all’età del Bronzo ma diventano più numerosi in seguito. La loro datazione tuttavia non è semplice, perché furono usati anche per secoli. In Italia, molti palmenti antichi furono utilizzati dai contadini del luogo fino all’epoca medioevale e, a volte, anche in quelle successive, alcuni addirittura fino alla metà del Novecento.

Palmenti rupestri sono stati ritrovati in Toscana, nelle Marche, nel Lazio, in Campania, in Calabria, in Sardegna, così come in quasi tutte le aree del Mediterraneo Orientale. Si sono trovati anche nei paesi del Mediterraneo Occidentale (come Spagna, Portogallo e sud della Francia) ma risalgono alla colonizzazione romana.

Mancano invece, se non per rare eccezioni, nelle colonie greche dell'Italia del Sud. Ma come, direte, i palmenti non sono tradizionali in Sicilia ed altre zone della Magna Grecia? Sì, ma arriveranno dopo, con i Romani. Si pensa, verosimilmente, che nella cultura greca si usassero maggiormente contenitori in legno per pigiare, dei quali ovviamente non sono rimaste tracce archeologiche. Le testimonianze sono soprattutto artistiche, come è possibile vedere nelle numerose scene di vendemmia sui vasi, come quelle qui sotto. Da esse si desume che in Grecia, in epoca arcaica, si utilizzassero soprattutto pigiatoi in legno trasportabili, con gambe, che si posizionavano direttamente in vigna o in cantina.

Il palmento, comunque, appartiene anche ad altri popoli mediterranei. A Creta, in epoca precedente (età del Bronzo) le raffigurazioni mostrano la pigiatura dell’uva, con i piedi, in specie di tinozze in ceramica. Anche in Magna Grecia si ha testimonianza di alcuni pigiatoi in argilla rivestiti di calce. Costruzioni simili, fatti con mattoni crudi, sono testimoniati anche nel mondo fenicio-punico e in Egitto.

Tornando ai palmenti etruschi, questi erano scavati all’interno di affioramenti rocciosi trovati sul luogo, in materiale di origine vulcanica e quindi facilmente lavorabile, come il peperino, il nenfro, la trachite o il tufo. Il materiale usato, molto tenero e facilmente corrosibile anche dagli agenti atmonsferici, ha fatto sì che molti palmenti non siano arrivati a noi, diventati col tempo irriconoscibili nella loro funzione.

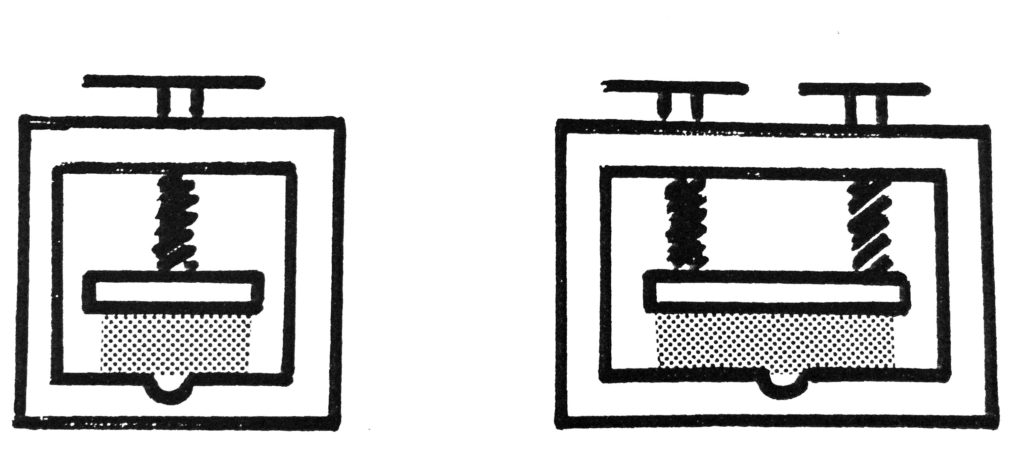

Erano formati da una cavità o, più frequentemente, da due, comunicanti per un canale di scolo. L’uva era pigiata a piedi nudi nella vasca superiore, di forma più o meno squadrata e non troppo profonda, col canale di scolo chiuso con argilla. Il pigiato era lasciato riposare e poi si apriva il foro comunicante e si lasciava filtrate il liquido in quella di sotto, più profonda e più piccola, spesso semicircolare. Qui si completava la vinificazione. Il mosto/vino era poi raccolto in otri in pelle o anfore, dove poteva completare la fermentazione. I contenitori in terracotta erano simili a quelli che i Romani chiameranno dolii (dolium, al singolare).

Le vinacce, rimaste nella vasca superiore, erano schiacciate per recuperare il liquido ancora contenuto. I sistemi più primitivi di torchi si basavano semplicemente sullo schiacciamento, fatto con pietre o pezzi di legno appoggiati sopra alle vinacce. In seguito, esse potevano essere spremute in sacchi e ripassate con l'acqua, producendo vinelli leggeri destinati alle classi inferiori (i Romani chiameranno questi vini loria, pratica che rimarrà comune fino alla modernità).

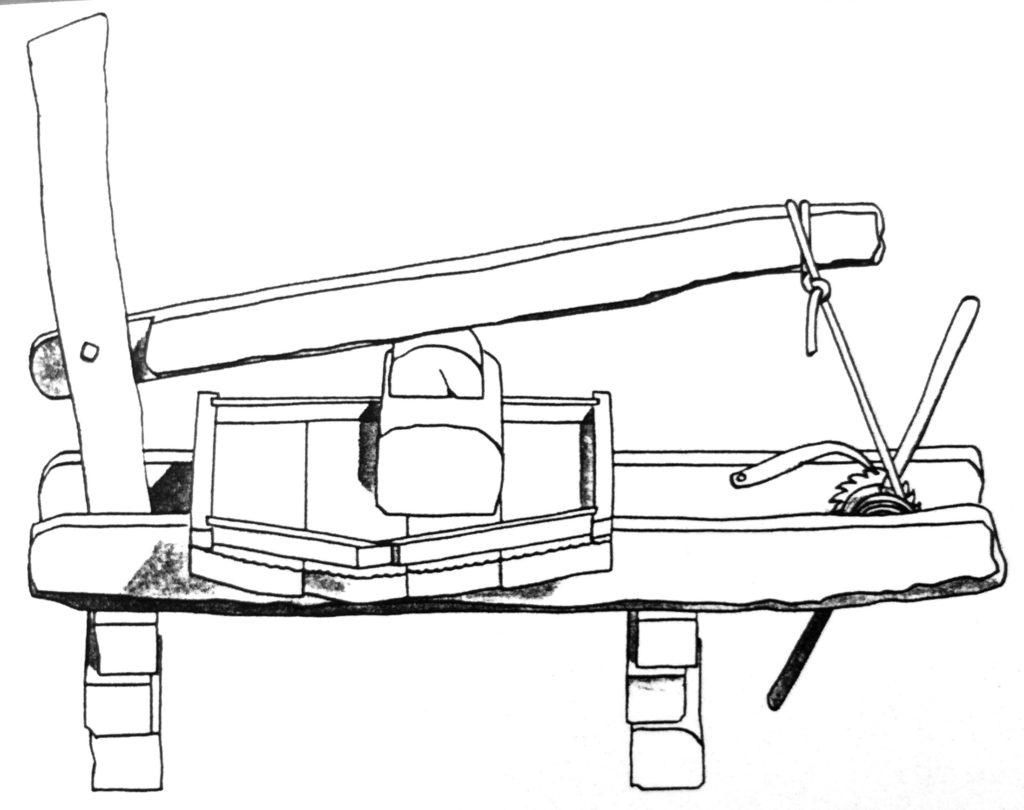

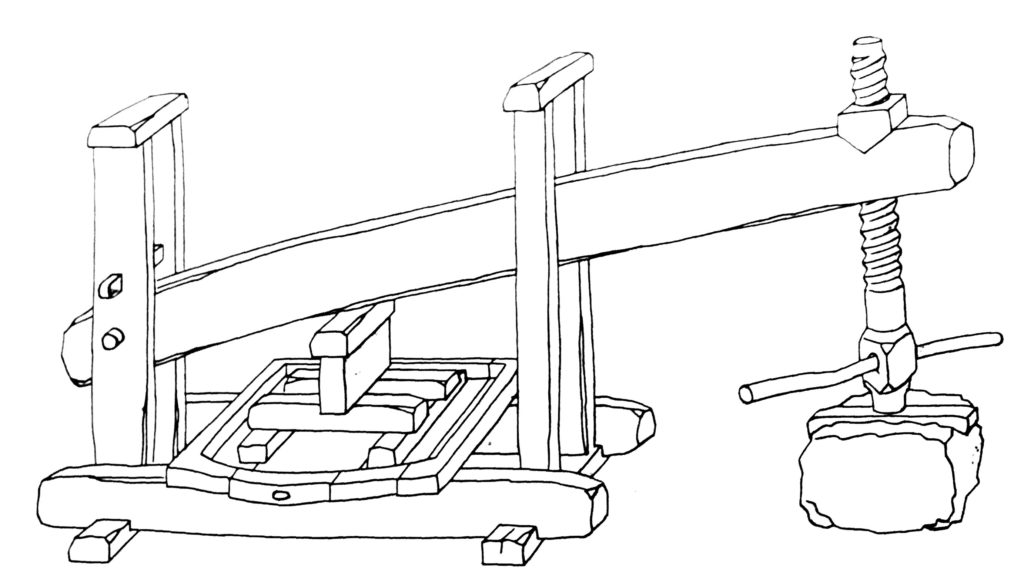

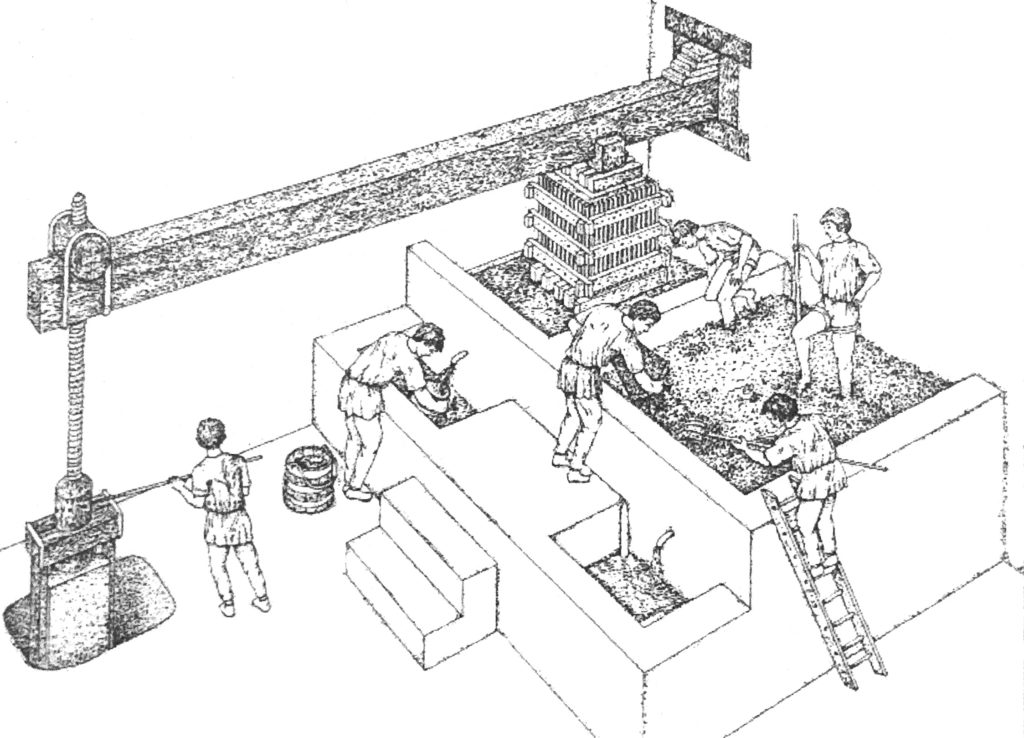

In Grecia sono documentati (su anfore), dal VI sec. a.C., anche dei rudimentali torchi a leva per il vino, fatti da un tronco abbassato dalla forza umana o anche appesantito con pietre. È impossibile trovare resti di questi torchi, perché realizzati con materiali grezzi (le pietre) e deperibili (le parti in legno). Tuttavia, si può presumere che fossero usati anche dagli Etruschi, per sviluppo proprio oppure per influenza greca. La prima reale documentazione di torchi da vino in Italia, di questa tipologia, si deve a Catone, nel II sec. a.C.

I vini erano conservati in contenitori in terracotta, come tutti i prodotti dell'epoca antica. Molto probabilmente si usavano anche otri in pelle, di cui non ci sono rimasti reperti, ma che sono spesso raffigurati.

Intanto l’Etruria venne progressivamente annessa da Roma, in un periodo che va dal III al I secolo a.C. Dall’età tardo-repubblicana in poi, i metodi di produzione di vino in Italia sono ampiamente noti e documentati dagli autori romani.

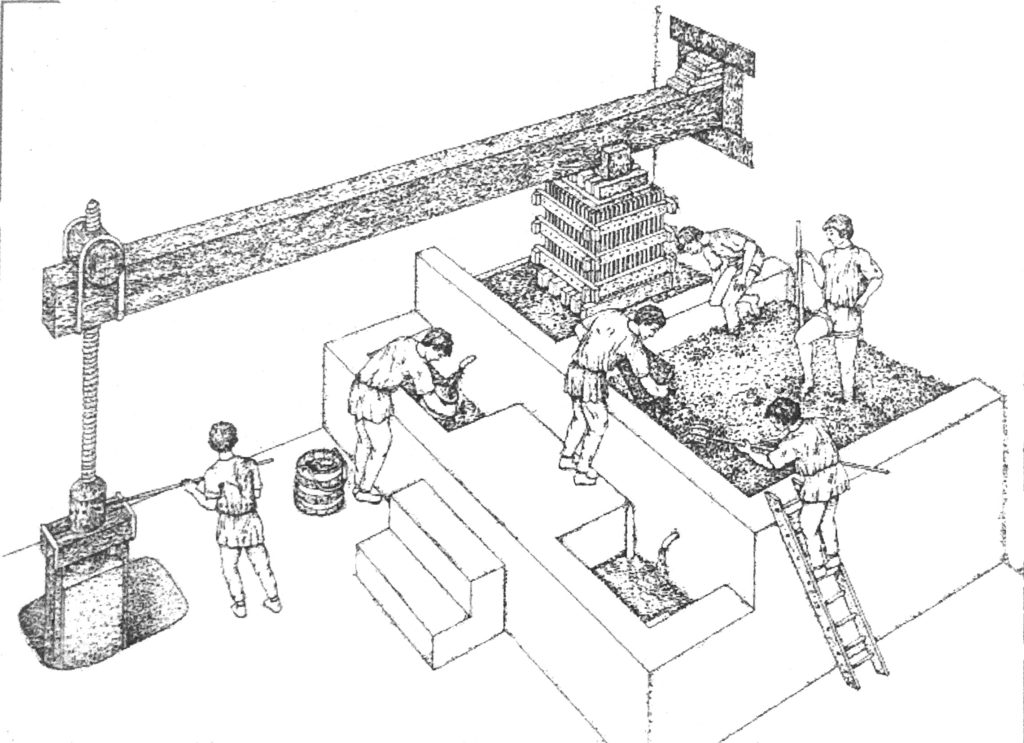

Compaiono in questa fase i palmenti in muratura, che rimarranno tipici di moltissime parti d’Italia, fin quasi ai nostri giorni. Erano realizzati in pietre o mattoni cementati con malta e poi intonacati con malta impermeabile. L’uva vi era pigiata coi piedi e il mosto era lasciato sedimentare. Poi era fermentato in cisterne in muratura o in vasi di terracotta (dolii), rivestiti internamente di pece ed interrati. In tutte queste epoche non si può escludere a prescindere l’uso del legno, di cui purtroppo non restano tracce.

Il primo mosto ottenuto dalla vendemmia veniva in genere consumato subito, mentre il restante veniva versato in contenitori di terracotta con le pareti interne coperte di resina o pece. Il vino veniva lasciato riposare, schiumandolo spesso, e a primavera era decantato e versato nelle anfore da trasporto. Le vinacce erano spremute in torchi a leva, azionati da funi tirate da un argano. Nelle aziende più grandi, dal I sec. a.C., erano presenti anche grandi torchi a leva e a vite, con grosse pietre che facevano da contrappeso.

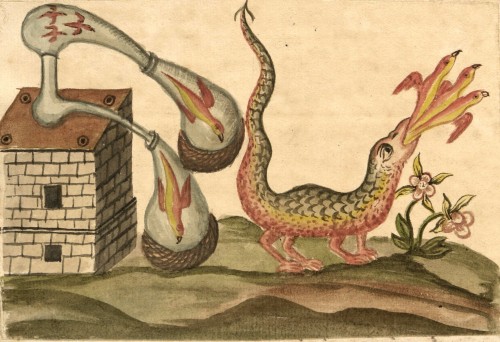

Dal I secolo d.C. venne inventato il torchio a vite centrale, più sicuro e maneggevole di quelli a leva, anche se un po’ meno potente. Era realizzato completamente in legno e quindi non ci sono rimasti pressoché reperti. Abbiamo queste informazioni dai documenti, soprattutto dalla testimonianza di Plinio (Naturalis Historia). Per questo viene anche chiamato "torchio di Plinio."

Il torchio di Plinio farà un salto notevole solo quando potrà passare dagli ingranaggi in legno a quelli in ferro, che avverrà solo nella seconda metà del XIX secolo. In epoca romana e in quelle a seguire il ferro era un materiale molto costoso (senza considerare le difficoltà tecniche di filettarlo in modo regolare). A nessuno sarebbe venuto in mente di usare ferro dove si poteva usare il legno. Solo nell’Ottocento, grazie alla maggiore disponibilità e al minor costo del metallo, si iniziò ad usarlo per gli ingranaggi e poi per tutto l’attrezzo, permettendo l’abbandono definitivo degli ingombranti (e difficili da maneggiare) torchi a leva.

La tecnica di produzione del vino del tardo impero sarà quella che rimarrà sostanzialmente immutata in Italia (e altre zone dell’Impero) per i secoli a venire. Coesistevano i vari sistemi spiegati fin qui, alcuni molto arcaici e altri molto avanzati. Ci possiamo immaginare i grandi proprietari terrieri che si facevano costruire ville all’avanguardia e molto costose. Questi potevano essere imitati dai notabili locali, ma non certo dagli altri piccoli produttori, con minori disponibilità finanziarie, che continuavano a produrre il vino con strumenti semplici e di facile auto-realizzazione.

Quindi, l’uva era pigiata coi piedi in palmenti in pietra o in muratura. Era fermentata in cisterne in muratura o, soprattutto, nei dolii in terracotta. In questa epoca compaiono sempre più i contenitori in legno (documentati) per la pigiatura, fermentazione e trasporto, che diventeranno prevalenti dal Medioevo in poi.

La spremitura era fatta nei vari tipi di torchio descritti sopra, ma prevalentemente con torchi a leva con funi ed argano. Anche se questa era una tecnologia sorpassata, rimase comunque la più diffusa perché era la più semplice e la meno costosa. I più moderni sistemi dei torchi a leva e a vite o a vite centrale, invece, richiedevano artigiani qualificati per realizzarli e legname di qualità, per cui erano presenti solo nelle cantine più ricche.

Dal Medioevo in poi si riprenderanno questi stessi sistemi. Spariranno pressochè i contenitori in terracotta e prevarrà soprattutto il legno. Resteranno i palmenti ed i diversi tipi di torchi. Per cambiamenti veramente sostanziali da questi modelli, dovremo aspettare il XIX secolo.

Nel prossimo post, parleremo invece del vino Etrusco, come era fatto, con quali varietà e come veniva bevuto qui.

Il vino e gli Etruschi (II): la vite maritata, tremila e più anni di viticoltura ed arte

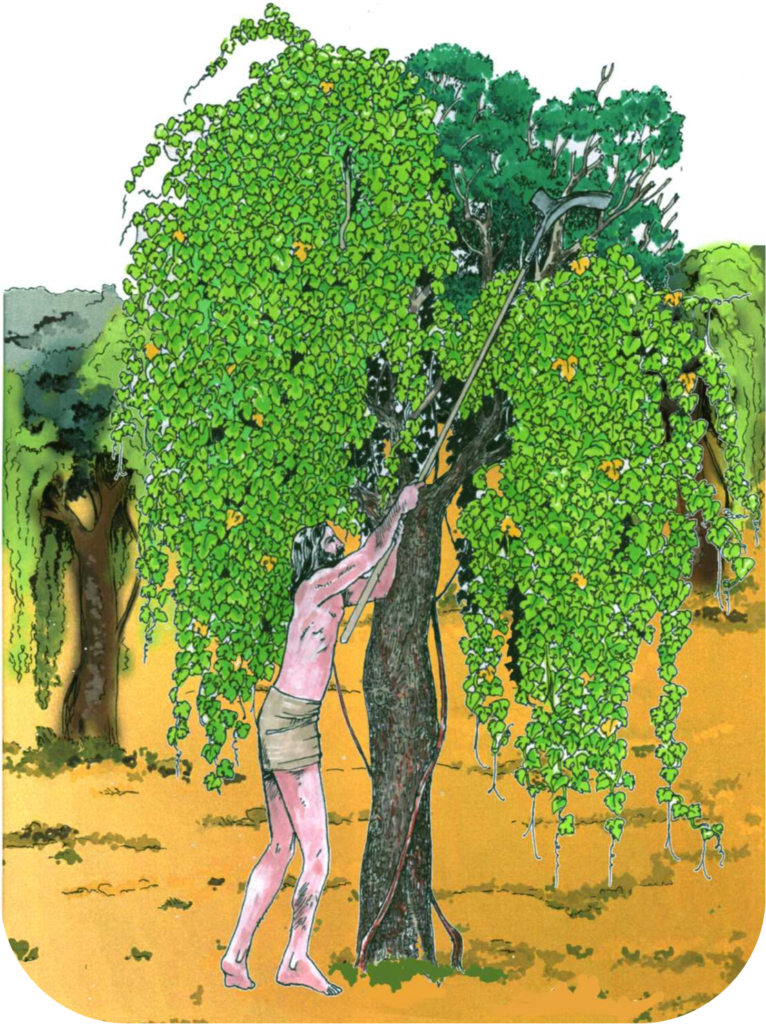

Gli Etruschi sono stati i primi in Italia a coltivare la vite a partire dalle varietà selvatiche. Era una pianta che vedevano nel loro ambiente naturale, di cui avevano già imparato a raccogliere i frutti nei boschi.

Infatti la vite selvatica, Vitis vinifera sylvestris, è una specie autoctona dell'area mediterranea e, soprattutto in Italia, trova le sue condizioni ideali. Ancora oggi è possibile trovare viti selvatiche nei nostri boschi (anche se bisogna far attenzione a distinguerle da viti coltivate inselvatichite, di vecchi vigneti abbandonati). Le varietà che coltiviamo oggi derivano dalla vite selvatica, modificata attraverso millenni di selezioni ed incroci attuati dall'uomo.

Tornando agli Etruschi, sembra che coltivassero la vite fin dall’età del Bronzo, comunque almeno dal XII sec. a.C.

Più tardi, con lo sviluppo della civiltà, essendo grandi navigatori e mercanti, ebbero contatti sempre più intensi con i popoli del Mediterraneo orientale (soprattutto con i Greci), dove cultura e tecniche viticole erano già più evolute. Questo permise loro di affinare le tecniche produttive, d'importare nuovi attrezzi e nuove modalità di lavoro. Vennero importati anche nuovi vitigni di origine orientale, il cui processo di domesticazione erano iniziato in epoca ben più remota nell'area del Caucaso. I nuovi vitigni vennero coltivati tal quali e anche incrociati con le varietà locali.

In questo modo la primitiva viticoltura etrusca s'affinò e crebbe nei secoli. Dal VI sec. a.C., vista la crescita in quantità e qualità della produzione del vino, cominciò anche il commercio oltremare. Vediamo ora di capire com'era questa produzione.

Gli Etruschi coltivavano le viti come le vedevano crescere spontaneamente nei boschi. La vite è un arbusto rampicante, una specie di liana. In un bosco, il suo ambiente naturale alle nostre latitudini, tende ad arrampicarsi su un albero per raggiungere il più possibile la luce (è molto eliofila). Non è però una specie parassita: la vite non interferisce con l'albero su cui s'aggrappa.

Questa modalità di coltivazione etrusca è stata chiamata per secoli vite maritata. La vite è come "sposata" all'albero a cui s'avvinghia. Questa definizione non è d'epoca etrusca ma nacque più tardi, in epoca Romana. Gli Etruschi sembra che l'indicassero col termine di àitason (letto, probabilmente, "aitasun").

Le viti erano allevate su soprattutto su aceri campestri, ma anche pioppi, olmi, ulivi ed alberi da frutto. In origine non erano potate, più tardi furono soggette a potatura lunga. La vite quindi tendeva a crescere molto, ad avere tralci anche lunghissimi. La raccolta dell’uva era effettuata con le mani o con falcetti, con scale appoggiate agli alberi, oppure usando strumenti dal manico molto lungo.

La coltivazione delle vite in Etruria non era specializzata, così come rimarrà in prevalenza in Italia per secoli: non c'era una vera e propria vigna come la intendiamo oggi. Era invece promiscua con altre colture, alternata a campi di cereali, ulivi, alberi da frutta, ecc.

La vite maritata è rimasta nella cultura viticola italiana fino a quasi i nostri giorni, in tutti quei territori dove in antichità era arrivata la civiltà etrusca.

Gli Etruschi, dall'originaria zona della Toscana ed alto Lazio (chiamata Etruria Storica) allargarono poi i loro confini, espandendosi fino alla Campania, a sud, e all'Emilia Romagna a nord. In Campania esiste ancora oggi il confine fra la cultura viticola etrusca (più a nord) e quella greca. In quest'ultima la vite era coltivata a ceppo basso, senza sostegno o con sostegno "morto" (detto anche alberello). Il confine è segnato, più o meno, dal corso del fiume Sele. Nelle terre che conquistarono portarono la loro avanzata cultura viticola, diffondendola anche presso i popoli vicini, come i Galli Cisalpini (la Gallia Cisalpina corrisponde a buona parte dell'attuale nord Italia).

Gli Etruschi, dall'originaria zona della Toscana ed alto Lazio (chiamata Etruria Storica) allargarono poi i loro confini, espandendosi fino alla Campania, a sud, e all'Emilia Romagna a nord. In Campania esiste ancora oggi il confine fra la cultura viticola etrusca (più a nord) e quella greca. In quest'ultima la vite era coltivata a ceppo basso, senza sostegno o con sostegno "morto" (detto anche alberello). Il confine è segnato, più o meno, dal corso del fiume Sele. Nelle terre che conquistarono portarono la loro avanzata cultura viticola, diffondendola anche presso i popoli vicini, come i Galli Cisalpini (la Gallia Cisalpina corrisponde a buona parte dell'attuale nord Italia).

Gli Etruschi trasmisero molto della loro cultura anche alla nascente civiltà romana, compresa la viticoltura e la produzione del vino. Infatti, nella viticoltura romana antica, come testimoniato nel De Agri Cultura di Catone (II sec. a.C.), la coltivazione della vite era fatta alla maniera etrusca, maritandola all'olmo o al fico. L'àitason etrusco divenne l'arbustum (vitatum) latino, che Catone a volte chiama anche vinea, così come Cicerone.

Con Varrone, nel De Re Rustica (39 a.C.) comparve però l'esigenza di distinguere due forme diverse di coltivazione. Molto probabilmente nella sua epoca stava emergendo una nuova forma di viticoltura, quella di derivazione greca già accennata sopra. L'arbustum rimase ad indicare la vite maritata. Vinea divenne il termine per indicare questa nuova coltivazione a vite bassa. Entrambe appartenevano alla categoria generale del vinetum (vigneto).

Virgilio, nelle Georgiche (29 a.C.) scrive della viticoltura della sua terra (Mantova) e racconta che le viti erano maritate all'olmo.

Columella nel suo De Re Rustica (65 d.C.), considerato il primo vero e proprio trattata agrario della storia (rimarrà come testo base per tutti i secoli a venire, fino almeno al XVIII sec.), descrive a fondo le diverse forme di viticoltura romana. Emerge però la sempre maggior diffusione della vinea a discapito dell'arbustum, per via del fatto che il primo garantisce una viticoltura più specializzata.

Plinio il Vecchio (Naturalis Historiae, 77 d.C.) testimonia la viticoltura campana dell'epoca, con viti maritate ai pioppi, anche altissime, soprattutto nella zona di Aversa. Distingue l'arbustum italicum, tipico del centro Italia, dove le viti salgono sul singolo albero, dall'arbustum gallicum (chiamato così perché molto frequente in quella che era all'epoca l'ex-Gallia Cisalpina), dove i tralci delle viti passano da un albero all'altro formando dei filari.

Le viti maritate ritornano anche in opere meno rilevanti del tardo impero, come la Opus Agricolturae di Palladio (IV sec. d. C) e nel Geoponica del bizantino Cassiano Basso (VI sec. d.C.) che la consiglia nei terreni umidi. In epoca medievale le ritroviamo nell'opera del bolognese Crescenzi, l'unico testo medioevale agrario rilevante del Medioevo Europeo (1304) e in altri scritti minori.

L'agronomo bolognese Vincenzo Tanara nel 1644 descrive i due principali sistemi di coltivazione della vite maritata del suo tempo, che corrispondono esattamente ai sistemi romani. Li chiama piantate (l'arbustum gallicum ) e alberate (arbustum italicum).

Per tutti i secoli successivi, la viticoltura italiana del Centro e del Nord è stata dominata da questi due sistemi, a seconda delle zone. Le alberate erano appezzamenti con viti arrampicate su alberi singoli, posizionati in modo casuale nel campo o con impianti regolari. Originarie dell'Etruria centrale, sono rimaste tradizionali soprattutto in Toscana (col nome di testucchio), Lazio ed Umbria. Le piantate formavano invece filari nelle zone di confine di un terreno o lungo gli argini dei fossi. Erano più diffuse nel centro-nord dell'Etruria e nelle zone di espansione a Sud, infatti rimasero tradizionali soprattutto nella pianura Padana e in Campania.

La vite maritata continuò quindi a far parte del paesaggio agrario italiano anche dopo l'epoca classica e si ritrova infatti raffigurata nell'arte di tutti secoli.

Questi paesaggi affascinarono anche i viaggiatori stranieri del Sette-Ottocento che compivano il loro viaggio culturale in Italia, all'epoca ritenuto indispensabile nella formazione giovanile della classe colta europea. I paesaggi con le viti maritate si ritrovano così in diverse rappresentazioni pittoriche di quel periodo. Sono raccontate anche nei diari di viaggio, come ad esempio dall'architetto francese Jacques-Germain Soufflot a metà Settecento, in visita a Paestum (Suitte Des Plans, Coupes, Profils, Elévations géometrales et perspectives de trois Temples antiques, tels qu’ils existoient en mil sept cent cinquante, dans la Bourgade de Pesto… Ils ont été mésurés et dessinés par J. G. Soufflot, Architecte du Roy. &c. en 1750. Et mis au jour par les soins de G. M. Dumont, en 1764, Chez Dumont, Paris, 1764), oppure da Goethe nel suo celebre "Viaggio in Italia" (1813-1817).

Scriveva Aubert de Linsolas nel suo libro "Souvenirs de l'Italie" (1835):

" ... i rami della vite intrecciati ai grandi alberi all’orlo della carreggiata, danno l’idea di tanti archi trionfali di verzura, preparati per il passaggio di un potente monarca."

L'immagine così evocativa della vite che abbraccia l'albero non rimase però confinata ai soli contesti agrari. Accese anche l'immaginazione di artisti e letterati, che le attribuirono diversi significati simbolici.

Dal I secolo d.C. comparve nella letteratura latina la metafora poetica della vite e dell'albero (soprattutto l'olmo) come simbolo dell'amore coniugale. La vite è "sposata" all'albero: da qui nacque il termine vitis maritae che usiamo ancora oggi ("vite maritata").

Ad esempio, Gaio Valerio Catullo identifica la vite e l'olmo come moglie e marito nella "canzone nuziale di giovani e fanciulle" (Carmina, poema 62, traduzione di Mario Ramous):

..."

Come la vite che nasce isolata in terra spoglia

non riesce ad alzarsi né a maturare l'uva,

ma piegandosi sotto il peso del tenero fusto

quasi sfiora con le sue radici il tralcio piú alto

e da nessuno, contadini o buoi, è presa a cuore,

se per caso si lega in matrimonio all'olmo

tutti, contadini o buoi, l'hanno a cuore;

cosí invecchia trascurata una fanciulla vergine,

ma se a tempo debito stringe giuste nozze,

eluso l'odio del padre, avrà l'amore di un uomo.

..."

Nelle Metamorfosi di Ovidio (XIV, 623 e seguenti) questa metafora compare nella storia d'amore di Vertumno e Pomona. Vertumno era un Dio di origine etrusca, rimasto anche nella religione Romana. Presiedeva alle trasformazioni (verto, in latino, significa appunto cambiare): al cambio delle stagioni ma anche ai commerci. Il Dio s'innamorò di Pomona, antichissima Dea latina della coltivazione dei frutti, che tuttavia era inavvicinabile. Cercò di raggiungerla con diversi travestimenti e ci riuscì prendendo le sembianze di una vecchia donna. Allora cercò di convincerla d'abbandonarsi all'amore con diversi argomenti, fra cui appunto la metafora della vite e l'olmo:

C’era di fronte un olmo avvolto da un rigoglio d’uva luccicante. Elogiato l’olmo insieme alla vite che l’accompagnava, (la vecchia) disse: “Però se questo tronco se ne stesse lì celibe, senza tralci, non avrebbe nulla di attraente se non le proprie fronde. E anche la vite, che si abbandona abbracciata all’olmo, se non gli fosse unita, per terra giacerebbe afflosciata. Ma a te l’esempio di questa pianta non dice nulla ed eviti l’accoppiamento, non ti curi di congiungerti. Oh, se tu lo volessi..."

Al termine del discorso, Vertumno si rivelò in tutto il suo fulgore. Pomona, colpita dalle parole sentite e dalla bellezza del Dio, cedette all'amore.

Questa storia ebbe grande eco nel Rinascimento e rimarrà un tema artistico molto frequente fino al XVIII secolo.

Di nuovo troviamo in Ovidio (Amores, elegia XVI) questo tema:

Ulmus amat vitem,

vitis non deserit ulmus;

Separor a domina

cur ego saepe mea?

(L’olmo ama la vite e la vite non si separa dall’olmo;

perché mai tante volte io sono diviso dalla mia amata?).

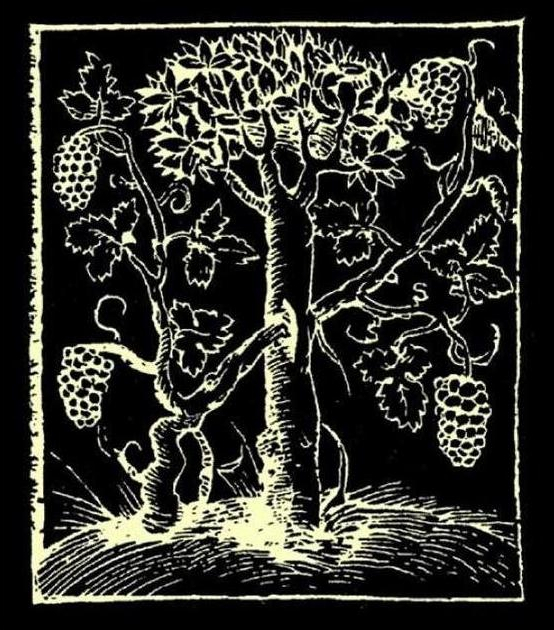

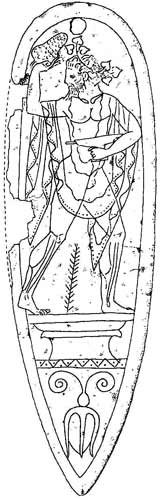

Il tema della vite maritata all'albero raggiunse però la sua massima diffusione grazie al giurista milanese Giovanni Andrea Alciato (1492-1550). Egli pubblicò una collezione di allegorie e simboli (riprodotti con xilografie), spiegate nel loro valore morale con brevi testi in latino. Il titolo era "Emblemata", pubblicato ad Augusta nel 1531. Ebbe un successo straordinario in tutta Europa, con traduzioni in italiano, francese, spagnolo, tedesco ed inglese. Alciato creò un vero e proprio nuovo genere letterario, di grande successo anche nei secoli seguenti, l'emblematica.

La vite maritata è riportata da Alciato come emblema dell'Amicizia e, nella sua forma più pura, dell'Amore, col titolo latino:

"Amicitia etiam post mortem durans"

(l'amicizia perdura anche dopo la morte).

Il disegno è così descritto:

Una vite, coperta di verde vibrante, abbraccia un olmo, asciutto per l'età e persino spogliato di fogliame. Riconosce il cambiamento naturale, e ringrazia con gratitudine i reciproci obblighi di servizio. E così con l'esempio ci consiglia di cercare gli amici quelli il cui patto di amicizia non è rotto nemmeno dalla morte.

Questa interpretazione era stata influenzata da un epigramma del poeta greco Antipatro di Tessalonica (I sec. a.C.), in cui un platano appassito racconta come la vite, allevata su di esso, lo mantenga verde. Alciato, che è lombardo, corregge l'errore del greco. La vite maritata era parte dei paesaggi agrari della sua terra natia e quindi sapeva bene che è l’olmo lo sposo ideale della vite, non il platano.

Grazie ad Alciato e al successo dell'emblematica, il simbolo della vite maritata all'albero ebbe un'enorme diffusione e comparve in moltissime raffigurazioni artistiche, in poemi ed opere letterarie di tutta Europa. La vite maritata di origine etrusca, mediterranea, divenne quindi un simbolo culturale decontestualizzato.

Ad esempio, il fiammingo Daniël Heinsius, in Emblemata amatoria (1620), più che all'amicizia, tornò a legarlo all'Amore Imperituro. come in epoca classica. Fra l'altro, riprese il platano originario dell’epigramma greco. La vite maritata, con Heinius è l'emblema dell’amore eterno che va anche oltre la morte, con la dicitura

"Ni mesme la mort"

nemmeno la morte.

Divenne anche il logo degli Elzevier, editori di Leida (Olanda) dal 1580. L'attuale casa editrice Elsevier (rifondata nel XIX sec.) è il maggior editore mondiale in ambito medico e scientifico. Il loro simbolo è rimasto quello originale, una vita maritata all'albero, col significato dell'allenza fra apprendimento e letteratura.

Dall'Ottocento la viticoltura divenne una scienza e fiorirono numerosi trattati agrari che descrivevano nel dettaglio i sistemi tradizionali italiani. Per questa parte mi sono riferita alle opere di due insigni studiosi dell'Otto-Novecento, i piemontesi Ottavio Ottavi e Domizio Cavazza.

La viticoltura italiana dell'epoca, nel centro-nord, era rimasta ancora di base quella dell'arbustum italicum (alberata) e dell'abustum gallicum (piantata) dell'antica Roma. Da questi due archetipi, si erano però differenziati miriadi di sistemi diversi. Gli stessi studiosi ammettono che sono difficili da elencare in tutte le varianti possibili. Inoltre c'è parecchia confusione nei termini, rispetto al passato. Si usa spesso il termine alberata per indicare sia l'uno che l'altro sistema.

Si usano ancora soprattutto l'olmo, l'acero e il pioppo. Ora, però, ci sanno anche spiegare il perché. L'ideale, per un tutore vivo, è una pianta con un apparato radicale e chioma che interferiscano poco con lo sviluppo della vite. Così è l'acero (Acer campestris), beniamino delle vigne fin dagli antichi Etruschi. È lento d'accrescimento, ha poche radici che scendono in profondità e non intralciano quelle delle viti. La chioma, poco folta, è facilmente modellabile con la potatura. Si adatta bene anche ai terreni poveri e poco profondi.

L'olmo (Ulmus campestris) rimane l'albero più usato nel nord, anche se non è così perfetto per la vite. Ha una forte espansione radicale ma è molto longevo, produce ottimo foraggio (le foglie) e fascine e legna. Si adatta molto bene ai terreni fertili ed umidi della Pianura Padana.

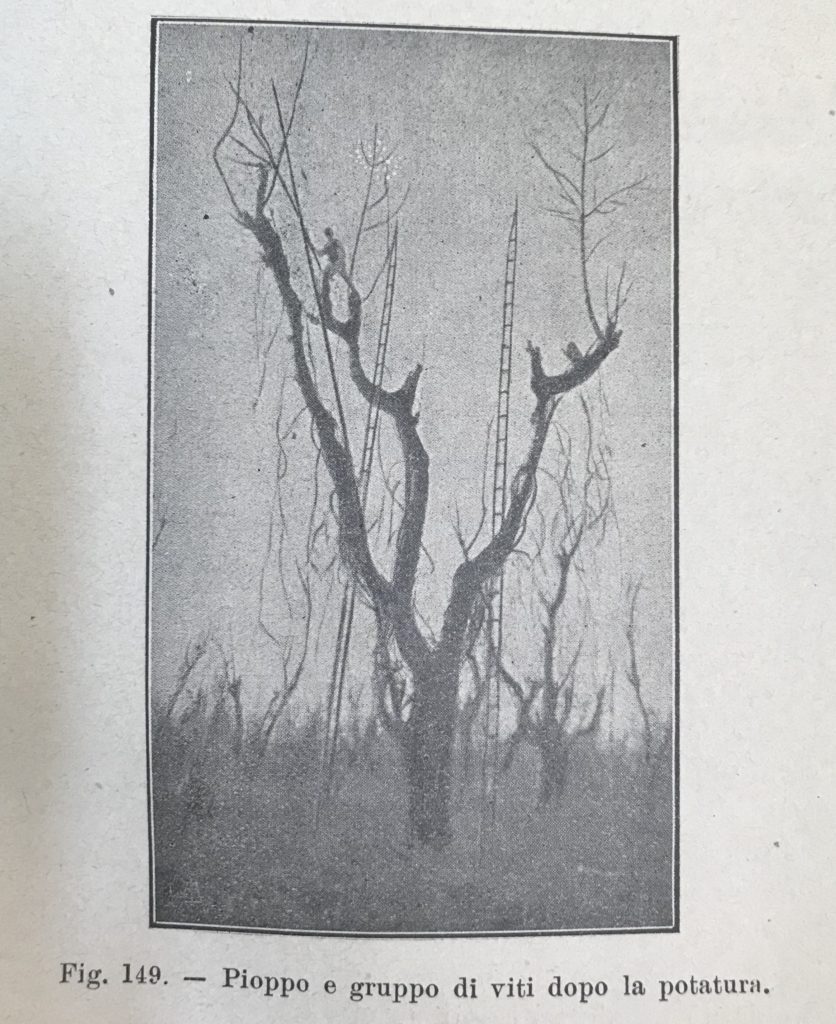

Il pioppo (Populus nigra) era usato per via del suo rapido accrescimento e perché produce foraggio e legna. Non è però così adatto per la vite perché ha un esteso sistema radicale e chioma folta che ombreggia.

Il gelso (Morus alba) era usato molto in Veneto, anche se non era proprio adatto. Fa troppa concorrenza alla vite. Tuttavia era usato per mettere insieme due economie: l'uva e l'allevamento del baco da seta. L'introduzione dei trattamenti col rame di fine Ottocento (che uccide il baco) rese però molto difficile questa convivenza.

Si usavano anche, in minor misura, il salice, l'orno, il frassino, il corniolo, il tiglio, il carpino, la quercia, il ciliegio, l'olivo, il noce e il fico.

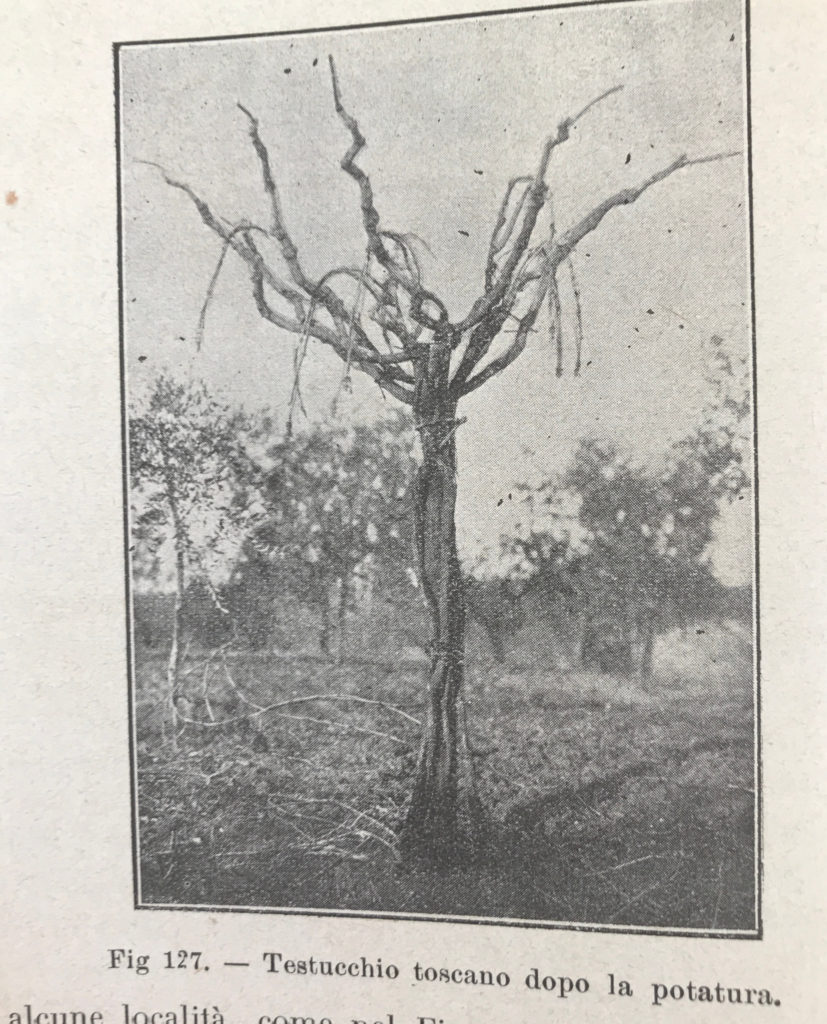

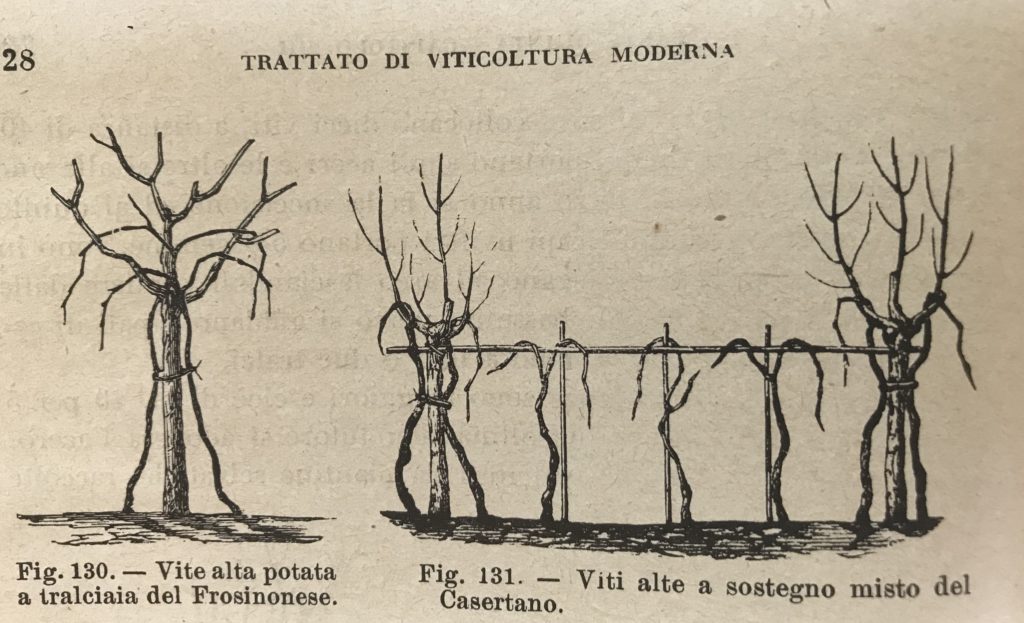

Il sistema più semplice, il vecchio arbustum italicum, in questo periodo era chiamato testucchio. Era diffuso soprattutto in Toscana, ma anche nelle Marche e Lazio, con modalità d'impianto e potatura un po’ diverse. Si usavano soprattutto aceri, chiamati in Toscana oppi o loppi o pioppi. Fra i testucchi si potevano anche coltivare delle viti basse, appoggiate su pali, formando così il filare o filone pieno. Nel Casertano si trovavano soluzioni simili, ma con le viti intermedie coltivate alte.

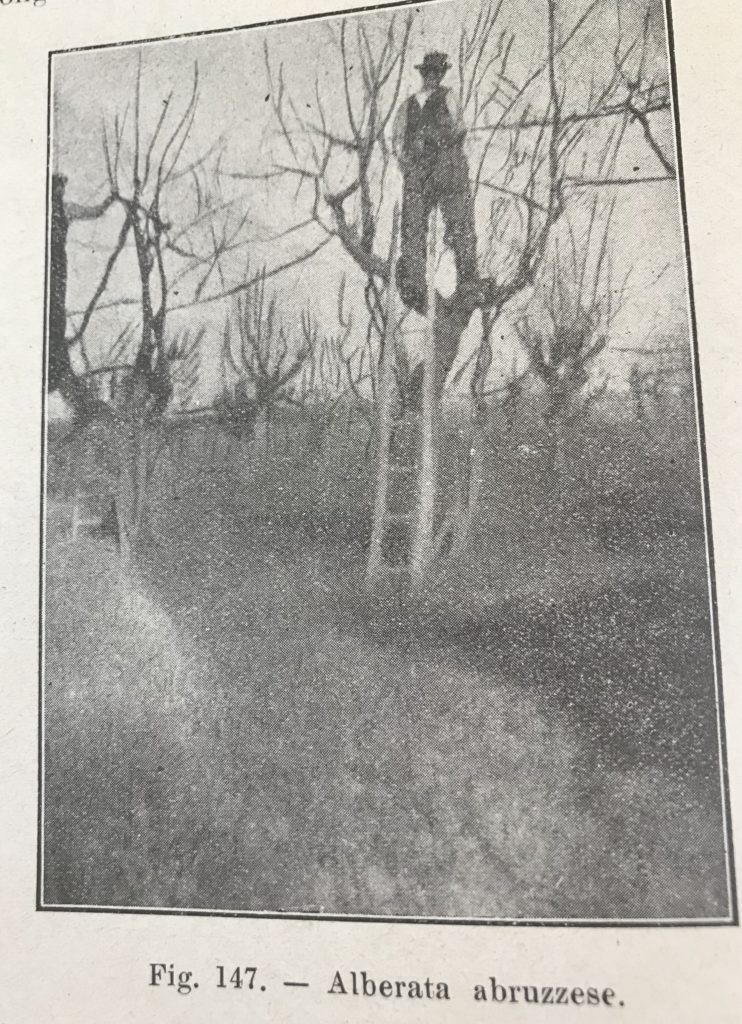

In Abruzzo i tralci erano intrecciati a formare un grosso quadrato orizzontale, formando i cosiddetti capanne o capannoni.

Nell'Aversano, con la coltivazione dell'uva Asprinio, si arrivava a 20 metri d'altezza con i pioppi. Si noti, nella foto d'epoca, la dimensione dell'omino sull'albero. Nell'interfilare si coltivano altre specie come la canapa, il granturco, la patata e vari cereali.

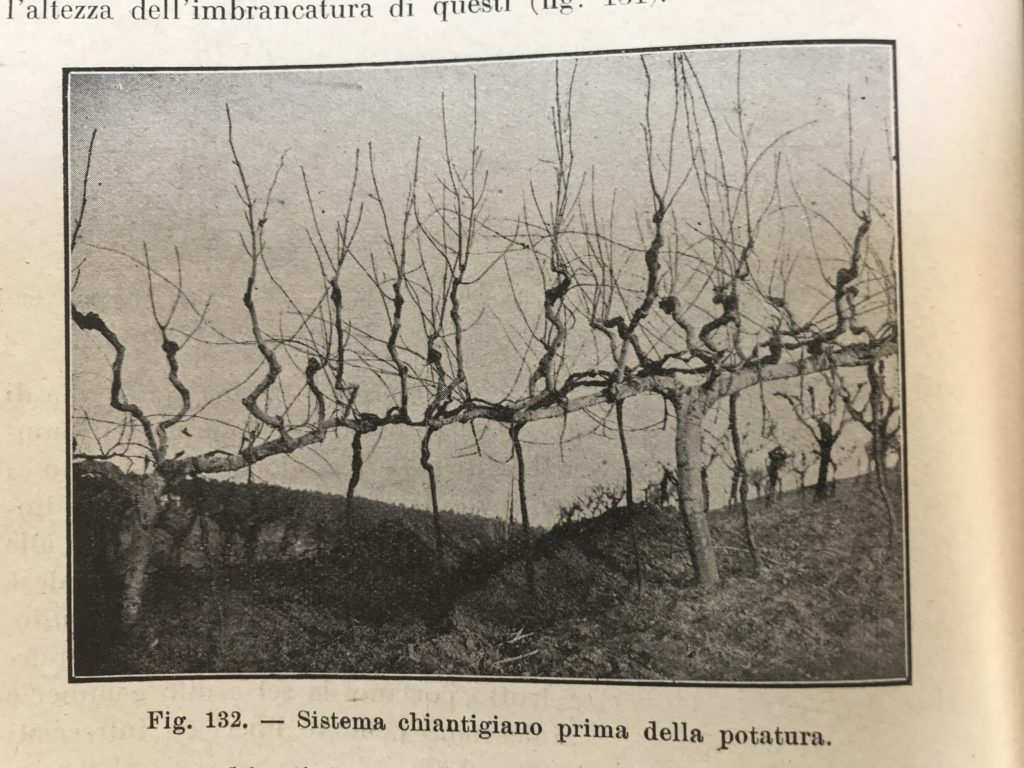

Il "sistema chiantigiano” era basato sempre sull'acero, i cui rami erano potati per stare in orizzontale ed unirsi a quelli dei vicini, ottenendo una sorta di spalliera continua su cui s'arrampicava la vite.

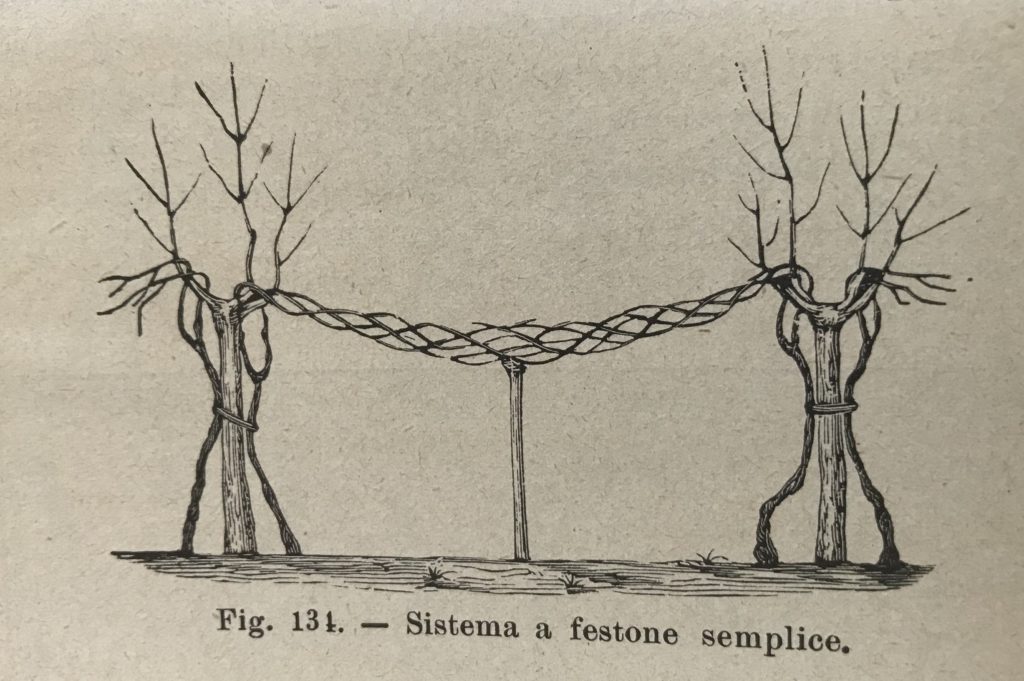

Il “sistema a festoni” o "a tralciaia" o "pinzana" era tipico della Toscana, soprattutto nel Pisano, del Casertano, Napoletano e dell'Emilia. I festoni erano formati dai lunghissimi tralci delle viti intrecciati. A volte dovevano essere sostenuti a metà da bastoni o separati da una traversa.

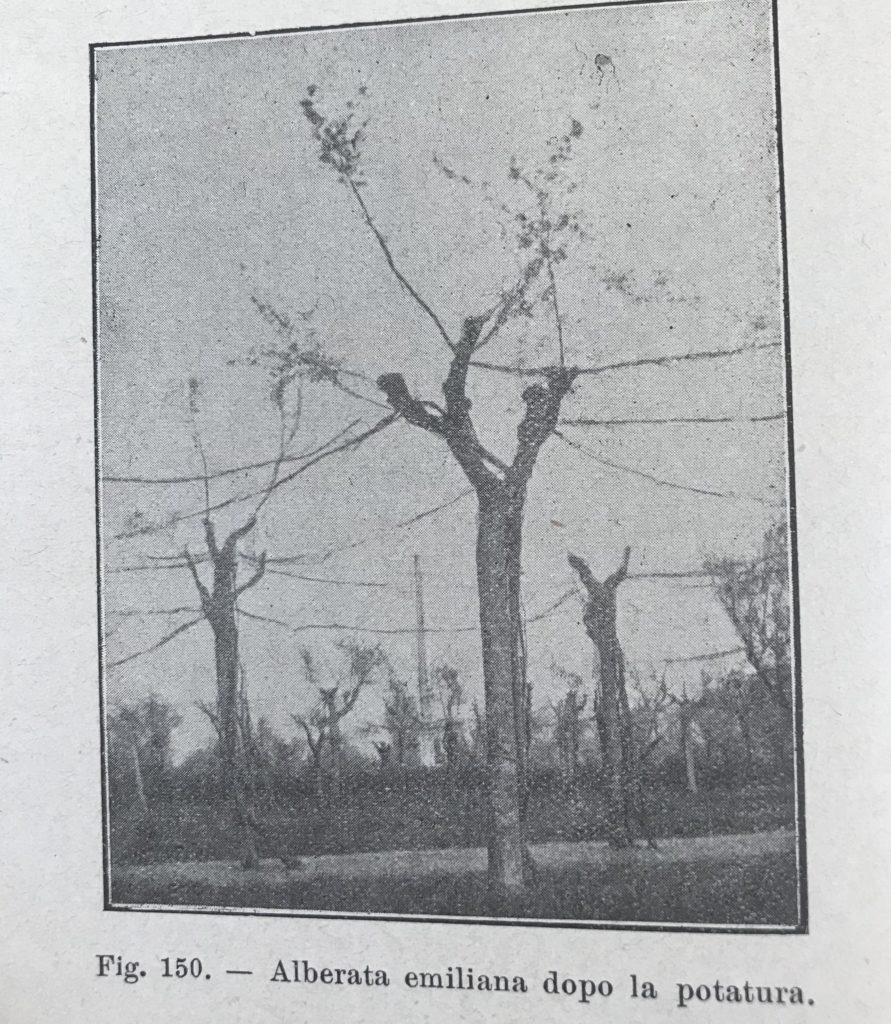

In Emilia si usava soprattutto l'olmo, in Romagna l'acero, molto più bassi. Nel Ferrarese le viti si portavano altissime su alberi di noce. Si trovano molto spesso ai margini dei campi e lungo i fossi.

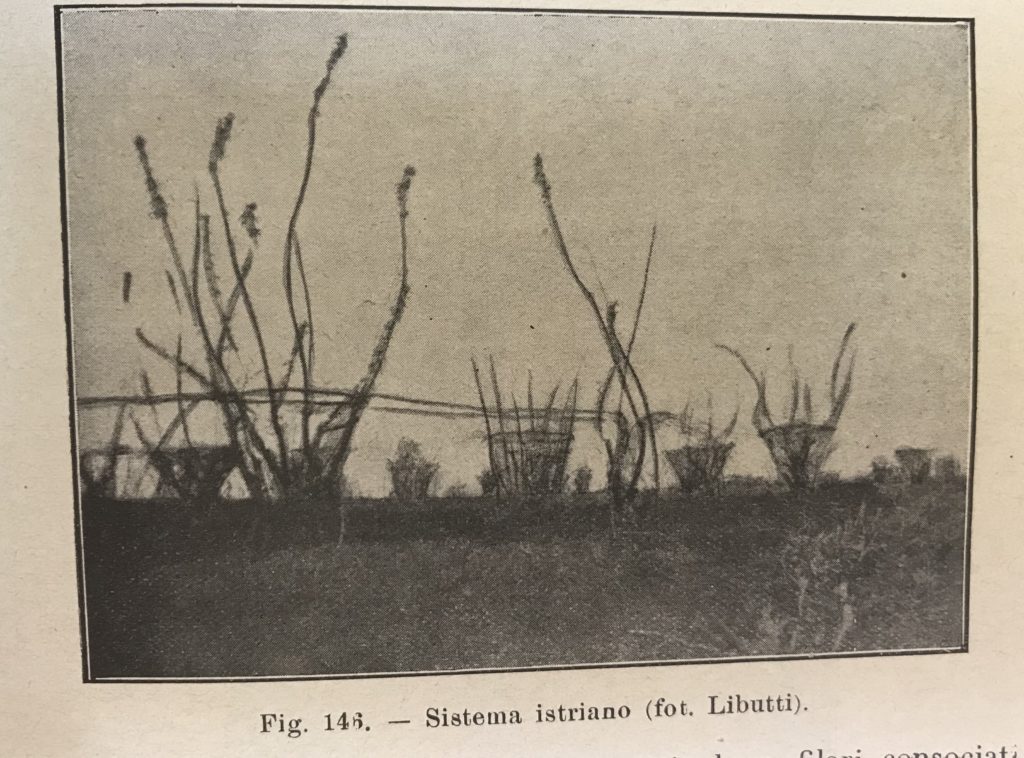

Il “sistema istriano” si basava su aceri o frassini coltivati bassi, come una ceppaia, da cui partivano numerosi rami divaricati che, ad una certa altezza, venivano riuniti a formare un cerchio. Le viti si allungavano fino al cerchio, poi si si distendevano a filare e si univano alle viti vicine. Questo sistema era usato per varietà locali come il Terrano, l'Isolana, la Nera tenera, la Crevatizza. Ottavi dice che è un sistema che sta scomparendo del tutto già alla sua epoca.

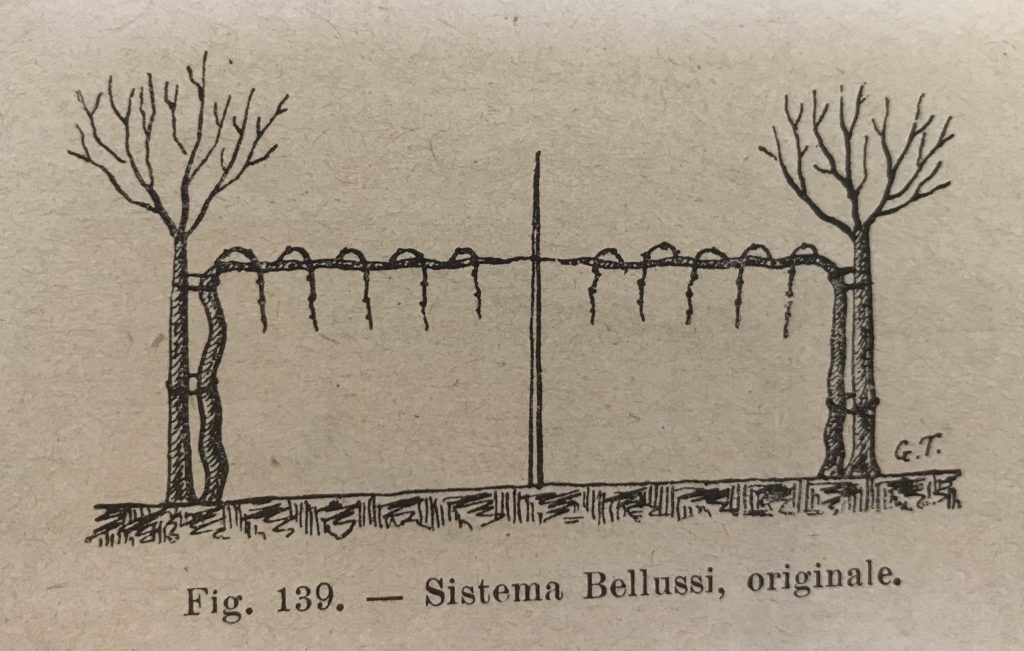

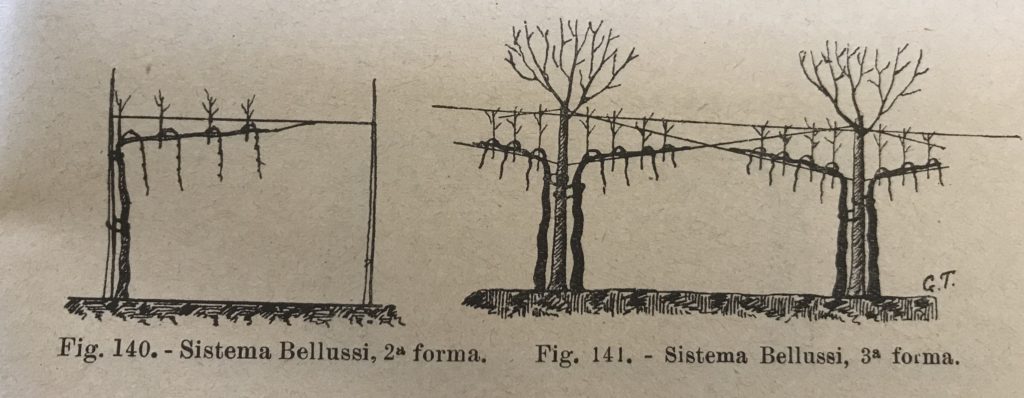

Dalle forme più tradizionali si erano poi evolute, nell'Otto-Novecento, delle forme miste con fili e pali, per cercare d'intensificare questo tipo di coltura. Un esempio era il sistema "a raggi" o Bellussi (dal nome dei fratelli ideatori). Era diffuso soprattutto in Veneto. I sistemi a raggi presentavano numerose varianti.

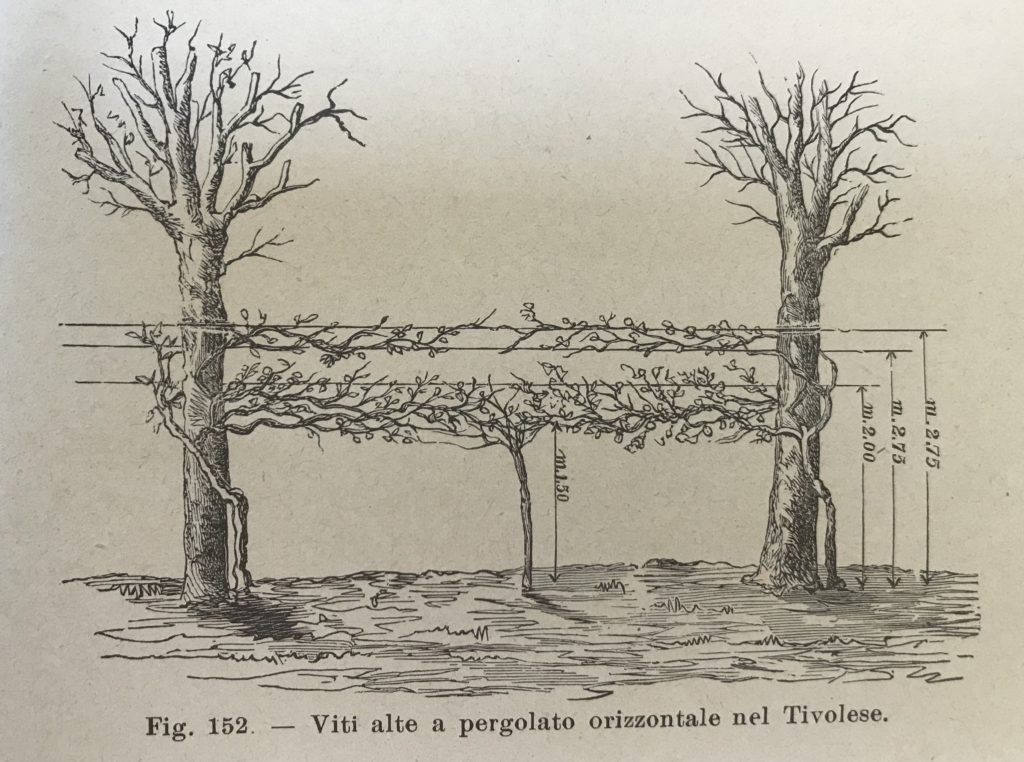

I pergolati misti erano costituiti da tutori vivi sui quali si arrampicavano viti ad impalcature in legno e fili di ferro. Si trovavano nel Tivolese, in Piemonte e in Emilia.

Ad ogni modo, nel Novecento questa cultura millenaria è scomparsa.

Una prima "botta" derivò nel 1920 dalla decimazione degli olmi, per una malattia causata da un fungo arrivato dall'Asia (la grafiosi).

Cavazza, nel 1924, parla di scomparsa graduale delle viti maritate anche per mutate condizioni tecniche ed economiche. Egli elenca gli svantaggi di questo sistema rispetto al tutore morto (palo): ci vuole più tempo per raggiungere la normale produzione, gli alberi ombreggiano la vite, le uve maturano più tardi, ci sono maggiori esigenze di concime (sia della vite che del tutore), maggior difficoltà e spesa nella potatura e di tutti gli altri lavori (dai trattamenti alla vendemmia).

Eppure aveva resistito per tanto tempo anche per vantaggi indubbi, elencati dallo stesso Cavazza, come la grande longevità della vigna, veramente secolare. Inoltre i tutori davano anch'essi prodotti utili all'economia agricola, come il foraggio per gli animali e le fascine. Gli alberi proteggevano in parte le viti da brina e grandine. Fra gli alberi si potevano coltivare altre specie agricole, ... Balza agli occhi come questi vantaggi appartengano però ad un'agricoltura promiscua, ad un mondo contadino che nel Novecento era ormai al tramonto.

Infatti il secondo dopoguerra ha visto una profonda trasformazione del mondo contadino italiano. La realtà produttiva moderna richiedeva ormai una viticoltura altamente specializzata. In questo nuovo mondo la vite maritata, sopravvissuta per oltre tremila anni, non ha più trovato posto.

Se volete vedere coi vostri occhi una vigna etrusca potete venire a Guado al Melo, l'abbiamo ricreata con viti selvatiche locali. Oppure potete trovare ancora una delle forme descritte sopra, nell'Aversano o in qualche piccola realtà della Toscana e dell’Emilia Romagna.

L'Italia ha certamente sacrificato tanto della sua cultura contadina alla modernità. L'importante è non perderne la memoria, perché è parte della nostra storia. Per questo un disegno di vite maritata sta sull'etichetta del nostro Atis Bolgheri DOC Superiore.

Nemmeno la morte.

Nella prossima puntata scopriremo invece le varietà ed i vini Etruschi, oltre che le modalità di vinificazione qui.

Il vino e gli Etruschi (I): i primi vignaioli

Il vino e gli Etruschi è un tema affascinante quanto poco conosciuto. Quando si guarda all'antichità del vino italiano si pensa quasi esclusivamente a Roma. Ovviamente Roma ha avuto un ruolo fondamentale e straordinario nella storia del vino ma anche gli Etruschi sono stati rilevanti. Soprattutto sono venuti prima e hanno insegnato ai Romani tante cose.

Vi chiedere: perchè vi interessano così tanto gli Etruschi?

Perchè sono stati i primi abitanti delle nostre terre e furono i primi viticoltori in Italia. Millenni fa, quindi, erano qui al nostro posto, a fare il nostro stesso lavoro!

Ma chi erano gli Etruschi? Un ripassino dalla storia... se questa parte la conoscete già, saltatela. Dopo un inquadramento territoriale, ci dedicheremo invece in modo specifico al vino.

“… tanto potente era l’Etruria da riempire della fama del suo nome non soltanto la terra, ma il mare, per l’Italia tutta, dalle Alpi allo stretto di Sicilia...“

Tito Livio, Ab Urbe Condita, Libro I (I sec. a.C.)

Il nostro territorio è caratterizzato da un fila di colline parallele al mare, con in mezzo una zona pianeggiante paludosa, l’Alta Maremma, inospitale e dove storicamente proliferava la malaria. Fin dalla Preistoria le popolazioni vissero quindi solo sulle colline, praticando la caccia e la raccolta di prodotti spontanei. Più tardi nacquero i primi insediamenti stabili agricoli dai quali si sviluppò la civiltà etrusca.

La grande ricchezza del territorio era legata alla presenza di importanti risorse minerarie, sfruttate a partire dall’Età del Bronzo (XII sec. a.C.). A differenza dell’Etruria Meridionale, dove nacquero molte città, qui prevalse un popolamento sparso nelle campagne. Il territorio della provincia di Livorno era suddiviso fra tre città-stato: Pisa a nord, Volterra su tutta la val di Cecina fino al mare e Populonia per la zona più a sud. Gli Etruschi, ottimi ingegneri idraulici, seppero bonificare anche parte della palude ed usarla per scopi agricoli.

Il territorio dove siamo noi, Castagneto Carducci e Bolgheri, era parte della città-stato di Populonia. I resti dell'antica città sono a pochi Km dalla nostra cantina, affacciati sul bellissimo Golfo di Baratti.

Populonia decadde come città già in epoca romana. Claudio Rutilio Namaziano, nel V sec. d.C., passando lungo la costa con la sua imbarcazione, non vedeva già che rovine:

"Vicinissima, Populonia schiude il suo lido scuro

portando la baia naturale entro i campi...

I monumenti del passato non si possono vedere più:

il tempo che divora ha consumato baluardi grandiosi.

Fra i crolli della mura restano solo tracce;

tetti sepolti giacciono sotto l’estensione delle rovine.

Non indigniamoci che i corpi mortali si dissolvano:

vediamo bene, da esempi come questo,

che possono morire le città."

Claudio Rutilio Namaziano, 417 d.C.

De Reditu Suo (Sul proprio ritorno), I, 401-414

A Castagneto il sito più importante rimasto di origine etrusca è la Torre di Donoratico, purtroppo non visitabile perchè situata in una proprietà privata.

Ebbene gli Etruschi, che abbiamo ora conosciuto molto brevemente, svolsero un ruolo chiave nella diffusione della cultura del vino nel mondo occidentale.

Furono fra i primi a sviluppare la viticoltura in Italia e la diffusero in buona parte della penisola, dal Nord (Emilia Romagna) fino al Sud (Campania), Roma compresa. Grandi navigatori e mercanti, vennero a contatto con le culture del Mediterraneo orientale ed introdussero in Occidente gli aspetti culturali del vino, come il simbolismo religioso e il consumo rituale nei simposi, oltre che le varietà di vite orientali. Infine, gli Etruschi diffusero il vino e la sua cultura attraverso il commercio anche presso popoli dell’Europa Occidentale che ancora non conoscevano questa bevanda, come i Celti, i Germani e gli Iberici.

Entreremo però più nel dettaglio nei prossimi post: la viticoltura etrusca, la produzione, il vino e il suo ruolo sociale-religioso.

Segnaliamo da visitare:

Parco Archeologico di Baratti e Populonia, loc. Baratti, Piombino.

Collezione Gasparri, Via di Sotto 8, Populonia Alta.

Museo Archeologico del territorio di Populonia p.za Cittadella 8, Piombino.

Parco Archo-minerario di San Silvestro, via di Sa Vincenzo Sud 34/b, Campiglia M.ma.

Museo del Palazzo Pretorio, via Cavour, Campiglia M.ma.

Museo Archeologico di Cecina, Villa Guerrazzi loc. La Cinquantina, San Pietro in Palazzi.

Museo Civico Archeologico di Rosignano M.mo, Palazzo Bombardieri, va del Castello 24.

Area Archeologica di San Gaetano a Vada.

Museo Archeologico Nazionale di Castiglioncello, via del Museo 8, Castiglioncello.

Museo Etrusco Guarnacci, Via Don Giovanni Minzoni 15, Volterra.

Malvasia passita "La volpe e l'uva", dolce naturale

Ecco pronto un nuovo vino, una minuscola produzione che appaga la nostra necessità di avere un ottimo passito da bere, ma non troppo dolce!

Non amo molto i vini dolci perchè spesso hanno un dolce stucchevole, che stanca. Per questo abbiamo voluto, Michele ed io, cimentarci nella produzione di un vino molto profumato ed avvolgente, ma con una dolcezza moderata.

I profumi sono fantastici: fiori bianchi, albicocca, cannella, erbe aromatiche, scorza d'arancia, uva passa... In bocca è pieno ed avvolgente, dolce al punto giusto. Per questo l'abbinamento è versatile: ottimo come aperitivo o dopo-pasto, si abbina anche a formaggi stagionati ed erborinati, fois gras (non ne mangio, per scelta, ma non so voi). Si abbina anche ai dolci, basta che non siano troppo dolci, proprio per la sua delicatezza. E' perfetta soprattutto con dolci a base di frutta secca o cioccolato.

Perchè "La volpe e l'Uva"? Nelle notti estive ci è capitato spesso di vedere delle volpi nel vigneto e pensare alla celebre favola di Fedro “La volpe e l’uva”. Tuttavia, più che sulla morale del finale, l'abbiamo scelta soffermandoci sullo sguardo della volpe, sul desiderio intenso per quel frutto perfetto, unico e prezioso (come questo vino). Da qui nasce l'etichetta, che ho realizzato graficamente pensando sempre a questa idea di un grande desiderio che si vuole appagare! La confezione si completa con una bella scatolina in cartone, bicolore.

Perchè "dolce naturale"?

Perchè è prodotto in modo assolutamente artigianale, senza zuccheri aggiunti. Michele ha utilizzato il sistema (antico e tradizionale) detto "mistella". C'è una prima vendemmia, in cui si selezionano alcuni grappoli di Malvasia(fra i più perfetti ed assolutamente sani). Questi sono messi ad appassire su graticci in un luogo fresco ed asciutto, per alcune settimane. Un po' più tardi, a maturazione piena, abbiamo completato la raccolta, pressato l'uva in un torchio in legno manuale (quando lo usiamo sta nel nostro museo), avviando poi la fermentazione (che chiameremo mosto-vino 1). Al momento giusto, si riprendono i grappoli leggermente passiti e si spremono anch'essi nel torchio in legno a mano. Da questi si ottiene una piccolissima quantità di mosto molto concentrato e zuccherino (che chiameremo mosto 2). Aggiungendo il mosto2 al mosto-vino1, la fermentazione viene bloccata e il vino rimane dolce in modo naturale, senza aggiunte di nessun tipo. E' seguito poi un periodo d'affinamento in botti di legno non nuove, che è durato circa 4 anni.

La Malvasia è una varietà italiana spesso usata per produrre vini dolci. Noi ne abbiamo alcuni filari e abbiamo prodotto solo 593 bottiglie.

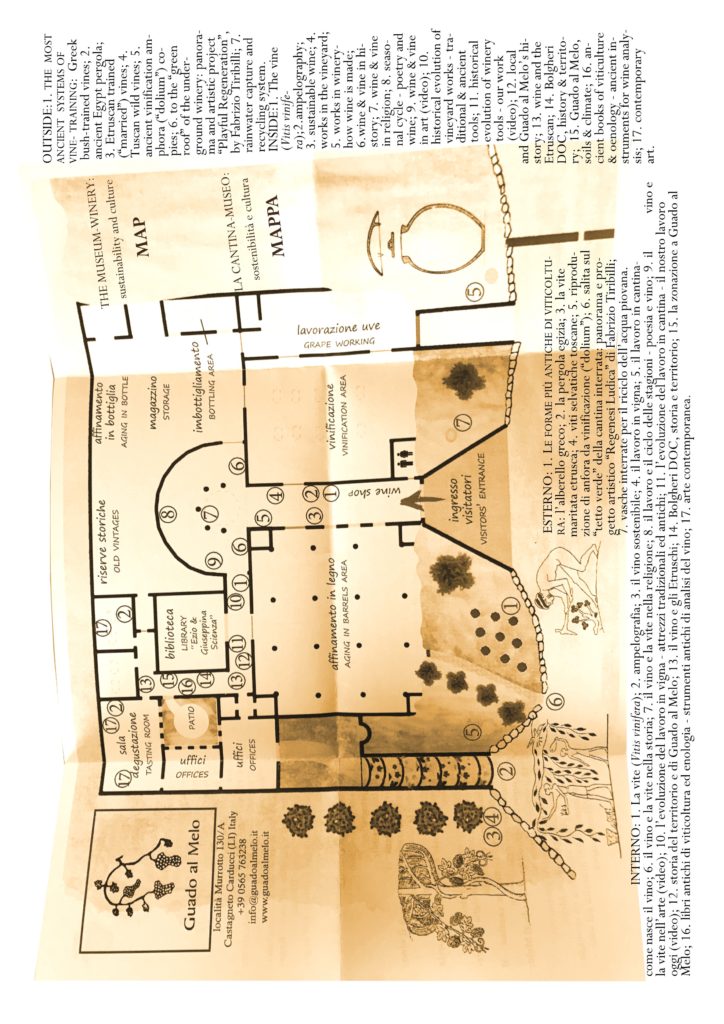

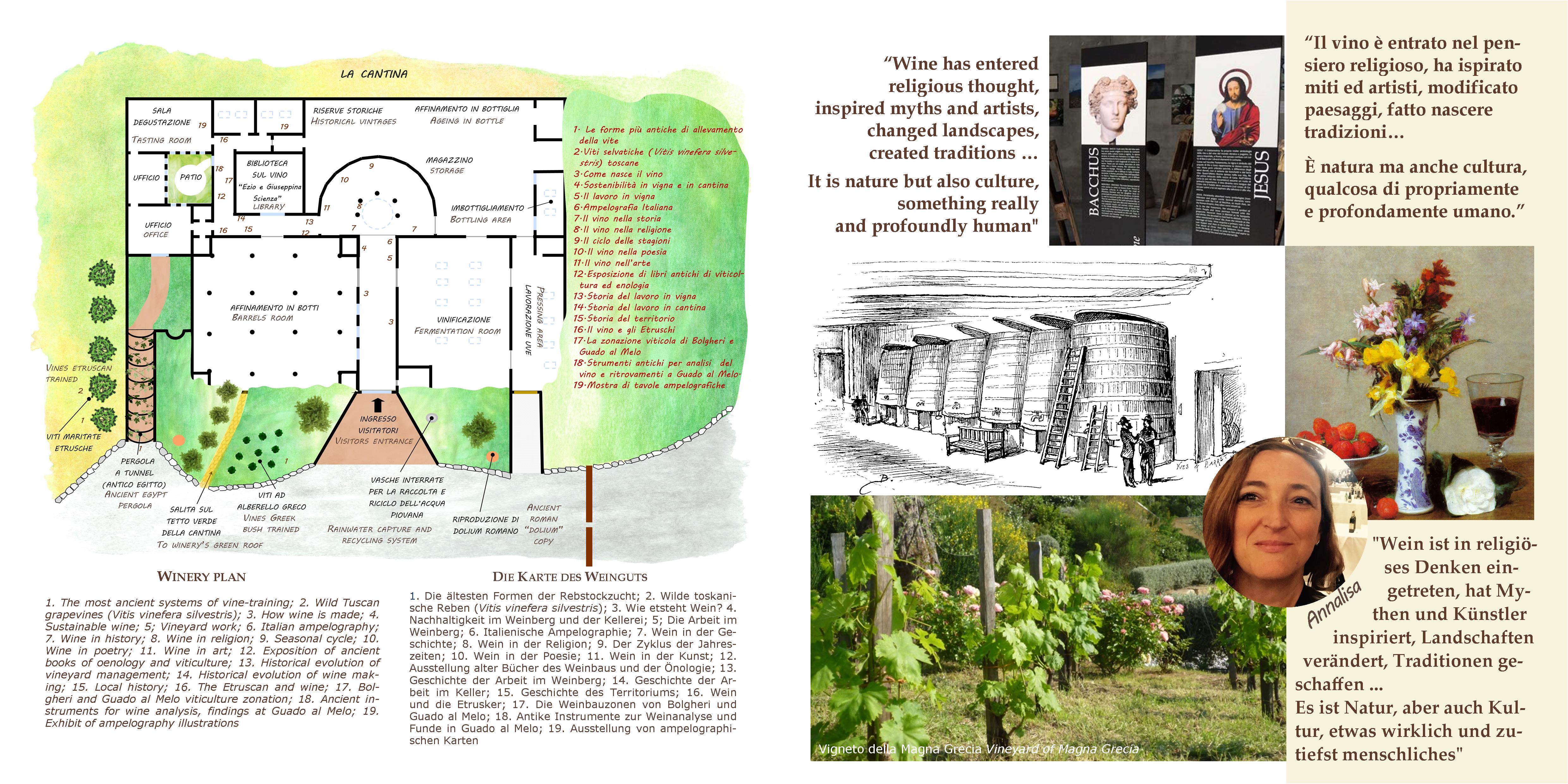

Una rete per "viaggiatori consapevoli", alla scoperta dell'identità culturale di un territorio

In inverno c'era stato presentato un progetto finalizzato a creare un marchio turistico, centrato sulla valorizzazione della cultura del territorio. Chi ci conosce (conosce Guado al Melo) sa sicuramente che sembrava fatto apposta per noi !

Ci siamo presentati e ora c'è giunta la notizia che siamo stati selezionati per far parte del progetto pilota!

Ecco in sintesi di cosa si tratta:

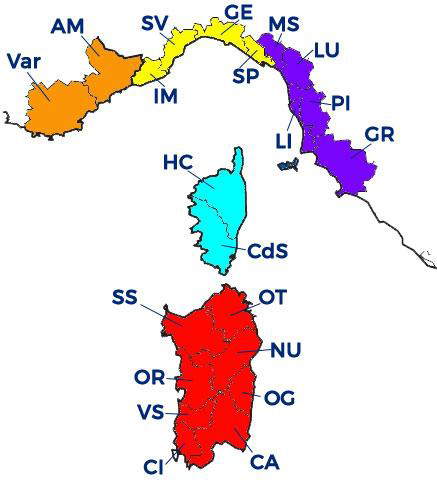

DOVE. Il progetto è centrato su una fascia di Europa mediterranea, accumunata da ambienti naturali simili e realtà culturali di continuità: la fascia costiera italiana di Toscana, Liguria e Sardegna, la costa mediterranea francese e la Corsica.

DOVE. Il progetto è centrato su una fascia di Europa mediterranea, accumunata da ambienti naturali simili e realtà culturali di continuità: la fascia costiera italiana di Toscana, Liguria e Sardegna, la costa mediterranea francese e la Corsica.

COSA. Il progetto vuole far nascere una rete di piccole realtà locali, accumunate da profonde radici territoriali e culturali. L'idea è di presentare un percorso particolare a "viaggiatori consapevoli", cioè persone alla cerca di esperienze turistiche non banali, desiderosi di incontrare realtà locali capaci di approfondire la narrazione dei propri territori, assaporando esperienze vere e uniche. La rete integra luoghi di memoria e di naturalità (come musei, città d'arte, parchi) ma anche luoghi del presente umano, rappresentati da itinerari del gusto, produzioni tipiche ed artigianali.

SOSTENIBILITA'. Le realtà che entrano a far parte del progetto devono rispondere ai principi fondamentali della sostenibilità culturale, ambientale e sociale.

IL PROGETTO. Per ora siamo ancora agli inizi. Sono state selezionate, fra le tante candidate, 80 realtà dei territori indicati, scelte per la particolare rispondenza allo spirito e finalità del progetto. Queste aziende-pilota, noi compresi, verranno ora accompagnate in un percorso di certificazione ed (eventuale) adeguamento a tutti gli standard richiesti. Dopo di che il progetto potrà essere aperto ad altre realtà e, contemporaneamente, promosso presso il pubblico.

Il progetto si chiama S.MAR.T.I.C., acronimo di «Sviluppo Marchio Territoriale Identità Culturale», è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dal Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020. http://interreg-maritime.eu/it/web/s.mar.t.i.c./progetto

Il riferimento per il territorio di Livorno è la cooperativa Itinera Progetti e Ricerche gbenucci@itinera.info +39 0586 894563 www.itinera.info/blog/

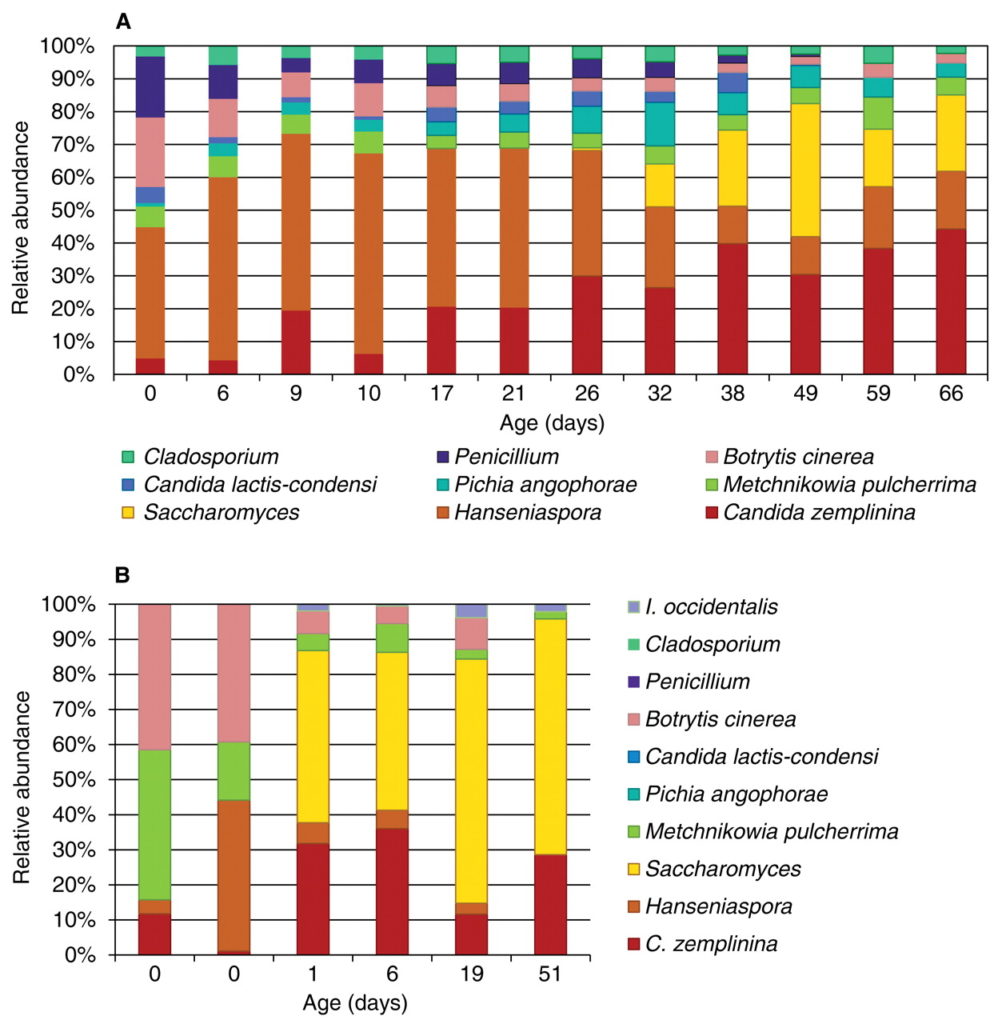

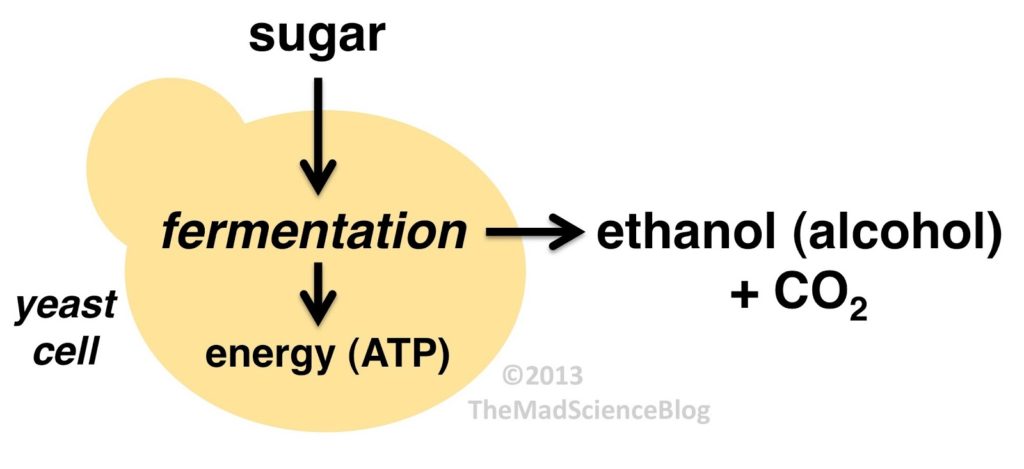

Storia della fermentazione 4: ci sono lieviti e lieviti...

(puntate precedenti qui, qui e qui)

Finora abbiamo parlato di ricerca pura, ma per la produzione di vino?

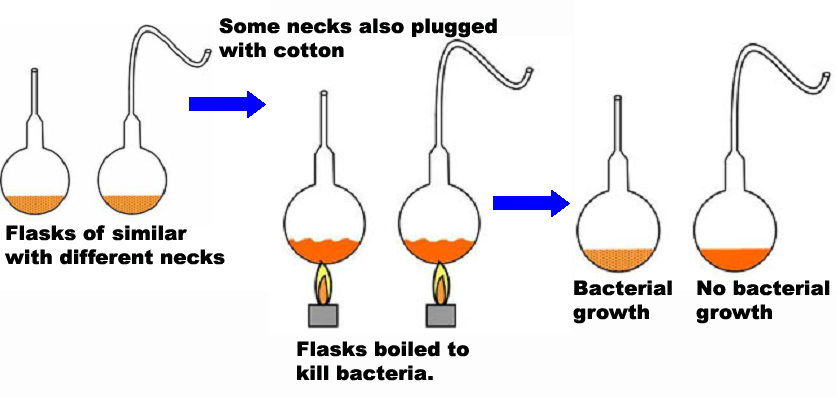

L’applicazione pratica delle importanti scoperte fin qui descritte avvenne grazie soprattutto al microbiologo danese Emil Christian Hansen (1842-1909), alla fine dell'Ottocento. Egli conosceva gli studi di Pasteur e cercò un'applicazione pratica per il suo settore, la birra, che presentava problemi produttivi (legati alle fermentazioni) ancora più gravi che il vino. Lavorava per il grande birrificio danese Carlsberg.

L’applicazione pratica delle importanti scoperte fin qui descritte avvenne grazie soprattutto al microbiologo danese Emil Christian Hansen (1842-1909), alla fine dell'Ottocento. Egli conosceva gli studi di Pasteur e cercò un'applicazione pratica per il suo settore, la birra, che presentava problemi produttivi (legati alle fermentazioni) ancora più gravi che il vino. Lavorava per il grande birrificio danese Carlsberg.

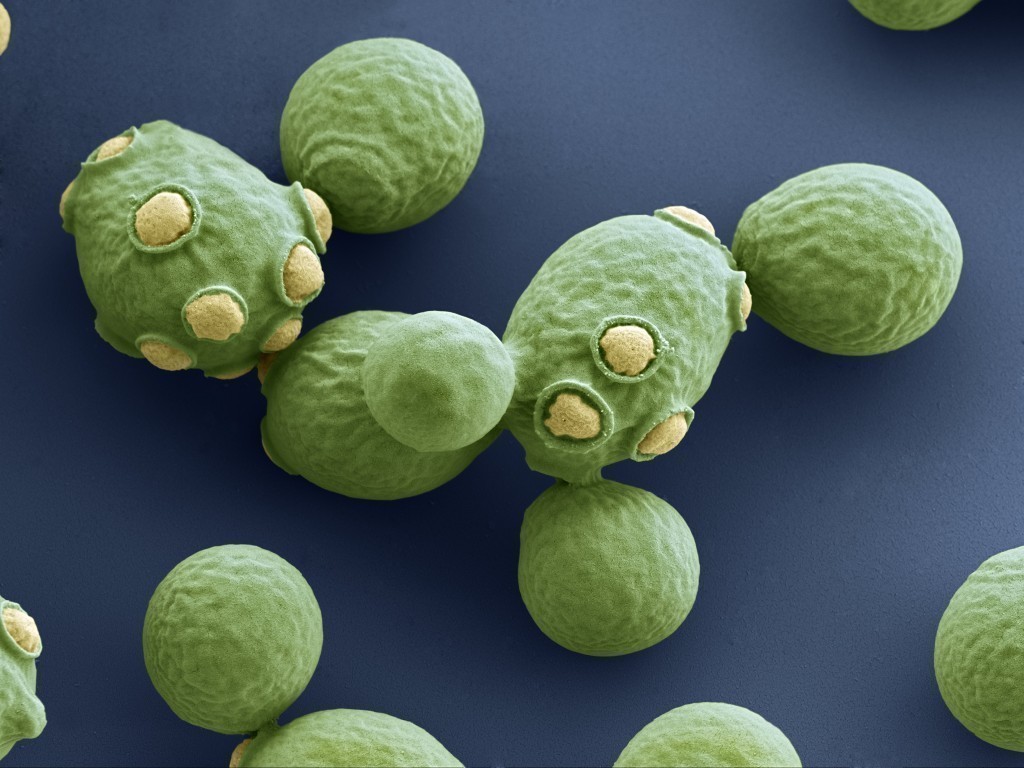

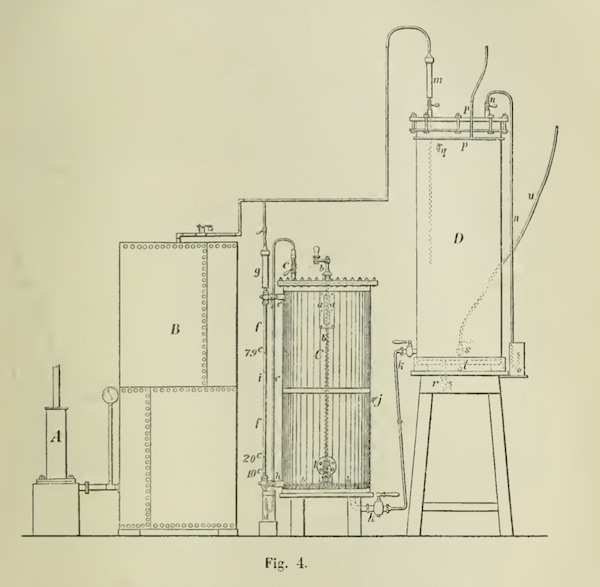

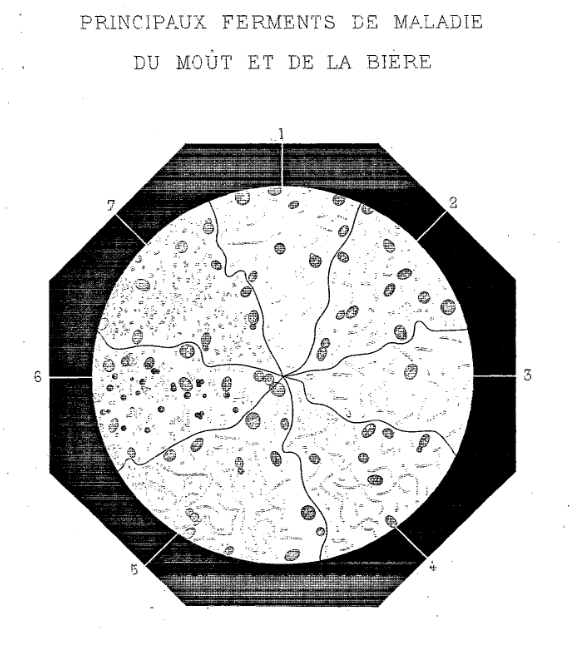

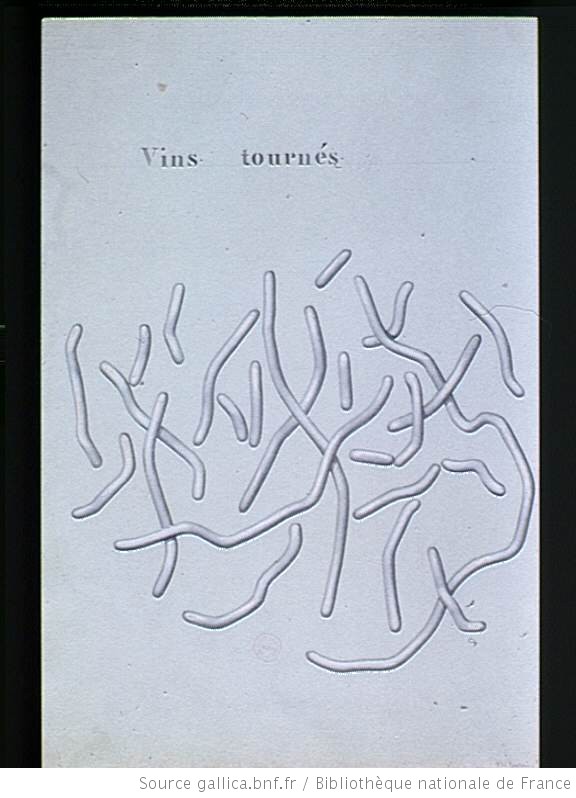

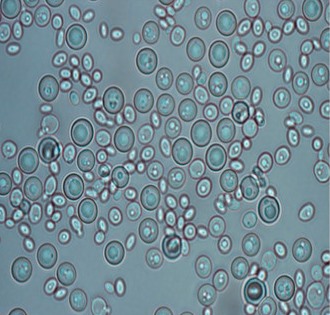

Hansen riuscì a capire che le fermentazioni andavano spesso male proprio per la compresenza di diversi tipi di lieviti. Alcuni risultavano essere utili, altri invece erano dannosi, al punto da compromettere il processo. Lavorò allora sull'isolamento dei singoli ceppi, al fine di creare colonie pure. Ideò un sistema (nel 1883) che permetteva la propagazione da queste colonie pure, per l’uso produttivo. In particolare, egli isolò un lievito “utile”, che battezzò Saccharomyces carlsbergensis, ancora fondamentale per il settore della birra.

Hansen era un filantropo: decise di non brevettare la sua scoperta ma la pubblicò con indicazioni operative dettagliate, offrendola al servizio di tutti. Il suo lavoro fece fare un salto in avanti notevole a tutte le produzioni di bevande fermentate. Gli studi di Hansen furono la base infatti anche per i molti selezionatori che nei decenni successivi lavorarono sui lieviti del vino. Fra i primi, pochi anni dopo il lavoro di Hansen, si ricorda il botanico ed agronomo svizzero Hermann Müller (1850-1927), anche creatore del famoso incrocio Müller-Thurgau (Riesling renano e Madeleine Royal).

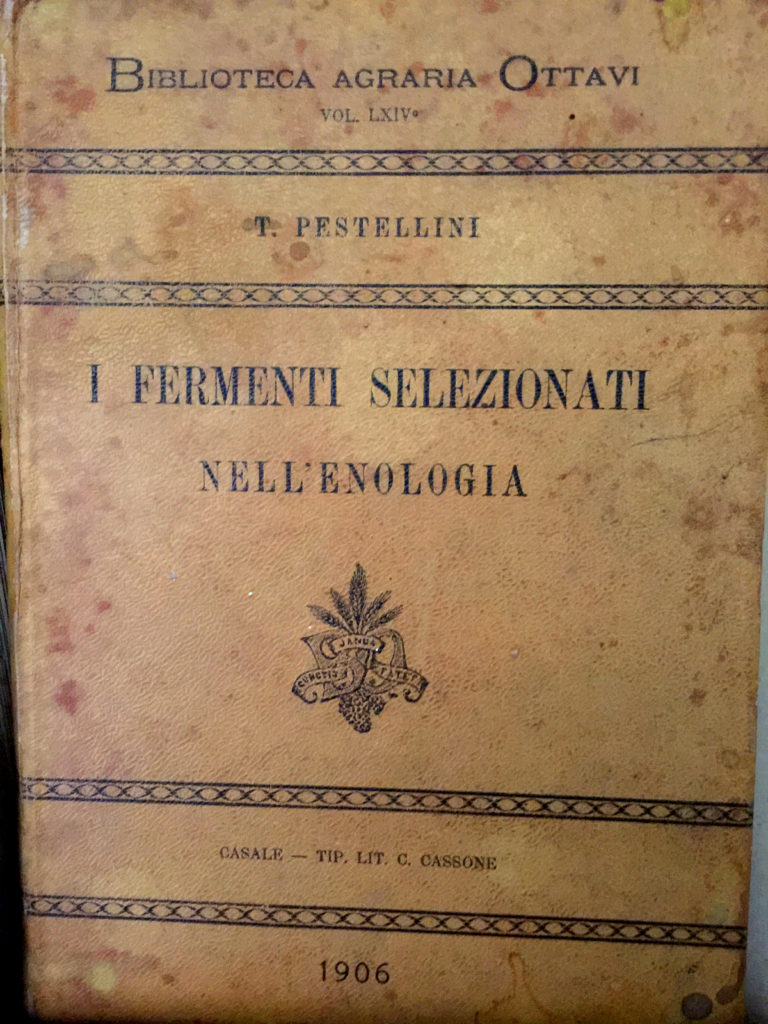

Nel 1893 nacque a Scandicci (FI) un centro di ricerca che ebbe grande rilevanza per lo studio e la selezione dei lieviti, l'Istituto per la produzione di Fermenti Selezionati Zimotecnico, fondato da docenti e studiosi dell'Istituto Agrario locale. Questo centro fu supportato e collaborò con la Scuola Enologica di Conegliano e poi con tanti esperti del settore. I lieviti qui selezionati erano messi gratutitamente a disposizione di tutti gli enologi e produttori di vino che ne facevano richiesta. Questo Istituto divenne privato nel 1933 ed opera ancora oggi.

Il principio generale della selezione di un lievito è semplice: si prende l’insieme eterogeneo dei microorganismi presenti in una cantina dove le fermentazioni procedono da anni senza particolari problemi. Poi si isolano i diversi microrganismi, si creano colonie pure e ciascuno è studiato per capire come si comporta durante la fermentazione. In questo modo si selezionano quelli con un’azione migliore sul processo.

La fase pionieristica delle selezioni si concentrò sulla soluzione dei problemi fondamentali della fermentazione. Si cercarono quindi quei lieviti con ottime capacità fermentative, capaci di mettersi all'opera quanto prima, di resistere bene all'accumulo di alcool, di non produrre troppo acido acetico, ecc. Solo più tardi si sono aggiunte selezioni rivolte agli aspetti più diversi e sempre più sofisticati, come ad esempio la ricerca di una specificità rispetto a certe varietà di uva, ecc.

Non dobbiamo però focalizzare l 'attenzione solo su questo punto. Tutte queste fasi di studio sui lieviti sono state anche fondamentali per aumentare sempre più le conoscenze sui processi fermentativi nel loro complesso. Infatti la risposta ai gravi problemi produttivi del passato sulla fermentazione, superati nel corso del Novecento, non è stata data da un singolo accorgimento ma dalla sinergia di una serie di azioni ben calibrate.

In cantina gli ottimi risultati di vinificazione dipendono da un insieme di elementi che devono essere gestiti in modo attento e coordinato tra loro.

Nel corso del Novecento si è riusciti finalmente ad arrivare ad alti standard d’igiene nelle cantine. Vi ricordate che questo aspetto era stato già intuito da Columella e sicuramente anche successivamente. Tuttavia nei tempi passati era difficilmente ottenibile. In epoca moderna è stata sempre più perfezionata grazie a tanti fattori (pensiamo all'introduzione nelle cantine degli scarichi, la rete idrica, l’elettricità, detergenti e disinfettanti, il miglioramento generale dell’istruzione,…). Sicuramente l’igiene fu anche favorita dal passaggio a vasi vinari in materiali sempre più pulibili e sanificabili, come l’acciaio.

Anche la gestione delle temperature del processo si sa che è fondamentale da tempo. Nel passato le temperature però si subivano, al più si poteva cercare di sfruttare i cambi stagionali per svolgere certe operazioni. All'inizio del Novecento in realtà ci fu un certo regresso in questo senso, con la diffusione delle cantine fuori terra per questioni di maggiore economia (e spesso anche vasche esterne). Dagli anni '60, con una nuova comprensione degli effetti delle temperature sui vini, si è iniziato prima a dotare le cantine d'impianti di condizionamento molto dispendiosi, per poi tornare, soprattutto negli ultimi decenni, a costruire le cantine ipogee, come in passato. Si è iniziato a dotare anche le vasche di sistemi di controllo e possibilità di variazione delle temperatura, importante in fermentazione ma anche per per la pulizia dei vini, sfruttando fenomenici fisici di precipatazione legati al freddo.

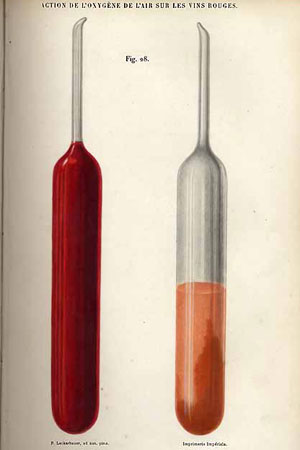

Da Pasteur in poi si è sempre più affinata la comprensione della gestione dell’ossigeno: un’esposizione attentamente controllata è fondamentale per la buona riuscita del processo. L’uso sempre più diffuso di vasi vinari chiusi, con la possibilità di esporre il vino a ossigenazioni controllate quando necessario, ha diminuito sempre più certi problemi microbiologici ed ossidativi.

A tutto questo si è aggiunto nel corso del Novecento anche l’uso della solforosa (di cui parleremo a parte), una miglior comprensione della necessità di lavorare con uve di grande qualità e soprattutto sane, una sempre maggior consapevolezza a lavorare sulla pulizia del vino, ecc.

Si è anche approfondito sempre più lo studio sulle necessità nutritive dei lieviti, non solo in termini di zucchero, ma di composti azotati e vitamine per avere vini interessanti. Questi composti, in una produzione artigianale, derivano da uve ben equilibrate. Su questo punto purtroppo non si è al sicuro neppure oggi. Il ritorno, in alcuni casi, a concenzioni filosofiche naturalistiche un po' distorte, porta alla conduzione di vigne eccessivamente stentate che producono uve povere di questi elementi, con la conseguente difficoltà fermentativa e la nascita di vini non molto espressivi (se non difettosi). Nelle produzioni più industriali questo punto si è risolto con l’aggiunta in fermentazione di elementi nutritivi specifici.

Si sono capiti sempre meglio i ruoli e soprattutto gli equilibri determinati da pH, acidità e tante altre sostanze (ora non è il caso di scendere ancora di più nei particolari in questa sede). Si è affinata sempre più anche la comprensione di come un determinato ceppo di lievito possa avere più o meno influenza sulle caratteristiche del vino.

Tutto questo percorso ci ha portati ben oltre le premesse inziali. Ci ha permesso non solo di superare i gravi problemi nella produzione del passato ma anche d'aumentare sempre di più la qualità dei vini. Certo, c'è voluto tempo perché le conoscenze tecniche si diffondessero nel mondo agrario italiano, appesentatito da una mentalità molto restia al cambiamento. Ancora negli '70-'80 c'erano degli alti e bassi incredibili nei livelli qualitativi. All'epoca, mentre alcuni produttori già esprimevano alta o discreta qualità, molti vini erano invece ancora ricchi di difetti dovuti a carenze di conoscenze. Purtroppo ci è voluto lo scandalo del metanolo di fine anni Ottanta per far raggiungere un certo standard produttivo a tutto il comparto.

Siamo arrivati alla fine allora? Non ancora.

Arrivati negli anni Novanta, nel decennio d'oro del vino, le tecniche erano ormai affinate ed i lieviti erano ormai scontati. Si è iniziato allora a ripensare ad una riscoperta più profonda dell'artigianalità del processo, legata soprattutto alla necessità di sottrarsi ad un'omologazione sempre più spinta nel gusto dei vini. Questa sensibilità, non nuova ma portata alla ribalta, ha spinto a riflettere molto sui lieviti selezionati e il pericolo d'uniformazione che possono creare, focalizzando l'attenzione su un ritorno ai lieviti selvaggi (o indigeni o autoctoni, ci sono diverse definizioni a riguardo). Una spiegazione più dettagliata su cosa sono la trovate in altri miei predenti post, qui e qui.

Intorno a questo tema è nato un dibattito, spesso molto acceso, che ha raggiunto il suo apice in questi ultimi anni. Chi sostiene la necessità dell'inoculo pensa che sia il modo migliore per eliminare ogni possibile difetto produttivo, l'unico modo per ottenere vini fini ed eleganti. Chi sostiene i lieviti indigeni crede che l'inoculo tolga complessità al vino e lo omologhi.

Chi sostiene i lieviti selezionati dice che questi non sono quei mostri tecnologici dipinti dai detrattori. Sono lieviti presi dal loro ambiente, valutati per le loro capacità e per questo riprodotti. Alcuni lieviti stravolgono gli aromi del vino? È vero, basta non usarli! C'è chi critica l'infondatezza del concetto stesso di lievito autoctono, in quanto di massima chi conduce la fermentazione sembrano essere soprattutto lieviti derivati da contaminazioni in cantina. Non c'è dubbio che oggi tendiamo spesso ad attribuire significati confusi alla “naturalità” o meno di un alimento o di un processo.

I temi sono tanti in questo dibattito e non voglio certo elencarli tutti qui. Ne ho già parlato anche nei post di cui ho messo il link poco sopra. Molti aspetti sono interessanti e apriranno sicuramente nuove prospettive nella ricerca enologica. Altri discorsi invece sono sicuramente trascurabili, banalizzati da prese di posizione aprioristiche e prive di ogni fondamento sperimentale, spesso solo utili alle esigenze del marketing: sfumeranno nel tempo fino a scomparire, come tante altre mode.

È però ormai dimostrato che più c'è varietà nella popolazione che conduce la fermentazione, soprattutto nelle fasi iniziali, più aumenta la complessità sensoriale del vino. Inoltre non siamo più nel passato: le nostre conoscenze dei diversi fattori in gioco (elencati a grandi linee sopra) ci possono permettere di gestire (e non subire) una condizione di maggiore complessità. Ricordiamo anche che il progresso delle conoscenze consente a volte anche di capire che certe scelte iper-tecnologiche tolgono più al vino di quanto aggiungano in qualità.

Senza dubbio la gestione di una fermentazione spontanea richiede situazioni di partenza specifiche, non può essere fatta sempre (soprattutto se si parte da uva di scarsa qualità, non molto sana, ecc.). Inoltre richiede molta più cura ed accorgimenti per evitare che il vino passi dalla complessità al difetto più o meno conclamato. Qui si gioca la profonda capacità e conoscenza ( = professionalità) di un vignaiolo artigiano. Il vino prima di tutto è piacere per chi lo beve. Questo aspetto non è un optional sacrificabile per difendere i propri limiti produttivi.

In definitiva consideriamo che il lievito è fondamentale nella fermentazione e saperlo gestire su un piano di complessità è sicuramente un plus che rende i vini ancora più unici ed emozionanti. Non dobbiamo però anche dimenticare che è un elemento di una serie molto complessa di eventi che partono dal territorio, dalle tante buone pratiche e scelte fatte in vigna, dal momento delicatissimo della vendemmia e da tutto quello che viene dopo. Fermarsi solo a questo aspetto per giudicare bene o meno un vino è estremamente riduttivo.

Ho trovato un ampio ed articolato sviluppo di questo argomento su :http://www.innovino.it

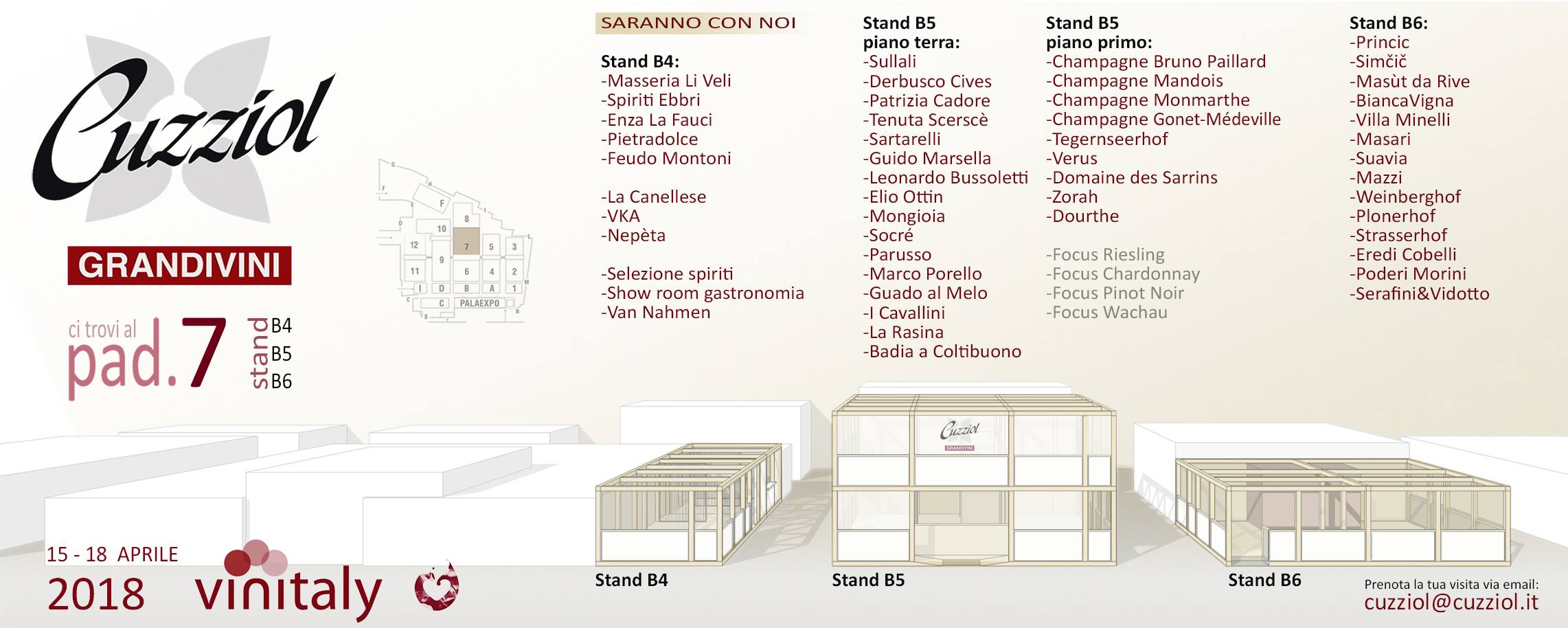

Pronti per Vinitaly?

Eccoci pronti per Vinitaly, dove potrete incontrarci al Padiglione 7 stand B5, presso il nostro distributore per l'Italia Cuzziol GrandiVini. Allo stand ci saremo, come sempre, noi ad accogliervi: Michele Scienza ed Annalisa Motta.

Ci saranno le annate correnti dei nostri vini e, in più, in anteprima, le nuove annate di:

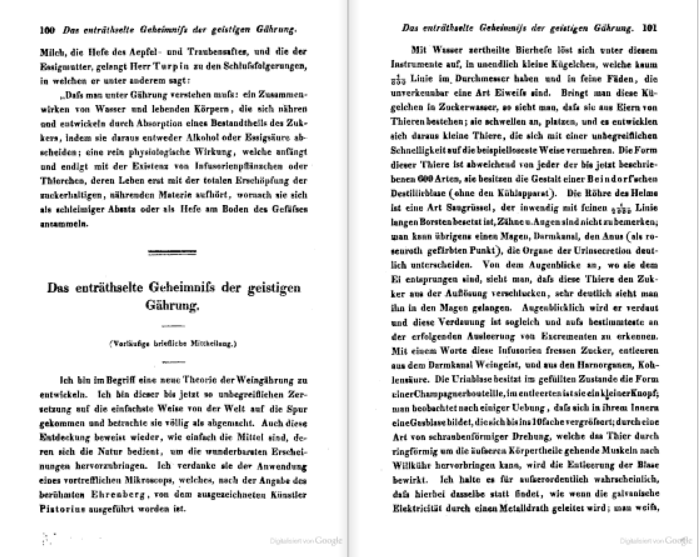

Storia della fermentazione 3: " È un animaletto che spruzza alcol dall'ano e acido carbonico dai genitali"

Come visto nelle puntate precedenti (qui e qui), all’inizio dell’Ottocento si era arrivati a comprendere a grandi linee cosa succede chimicamente nella fermentazione, ma non si sapeva ancora il perché.

Come visto nelle puntate precedenti (qui e qui), all’inizio dell’Ottocento si era arrivati a comprendere a grandi linee cosa succede chimicamente nella fermentazione, ma non si sapeva ancora il perché.

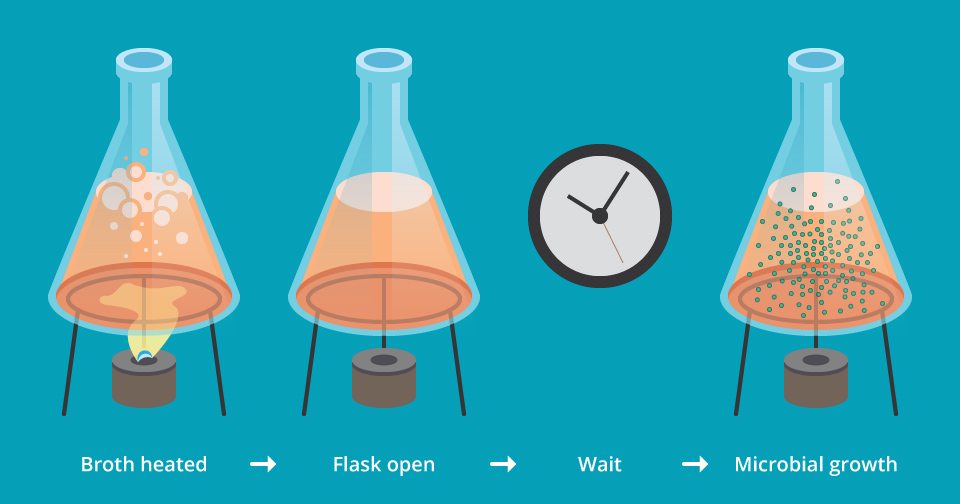

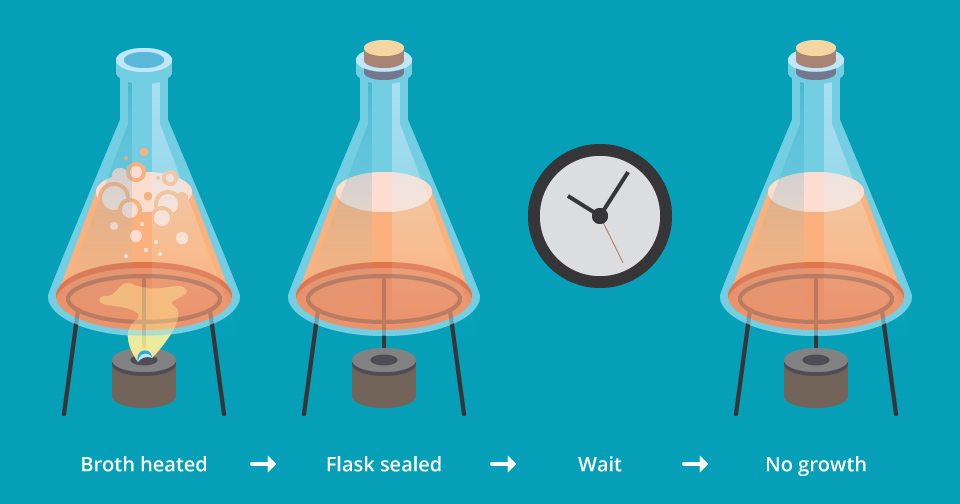

Questa non è una domanda da poco. Infatti la produzione di vino fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento era ancora enormemente limitata da problematiche tecniche che rendevano troppo fragile il settore. Le fermentazioni non partivano oppure s’arrestavano inspiegabilmente. Inoltre, con grande frequenza, subentravano alterazioni irrimediabili del vino, soprattutto in fase di conservazione. Per risolvere questi problemi non era sufficiente aver capito cosa succedeva. Era essenziale capire il perchè ed approfondire ancor di più il processo.

All’inizio dell’Ottocento la Francia aveva già un settore vitivinicolo molto avanzato, che rappresentava un importante fattore economico nazionale. Quindi fu lo stesso governo a stimolare e supportare le ricerche sul vino. Ad esempio, nel 1803 l’Istituto di Francia offrì un premio in 1 Kg di oro, riproposto nel 1805, a chi fosse stato in grado di dare risposte alle domande sulla fermentazione alcolica, ma nessuno fu in grado di farlo. L'attenzione rimase però altissima.

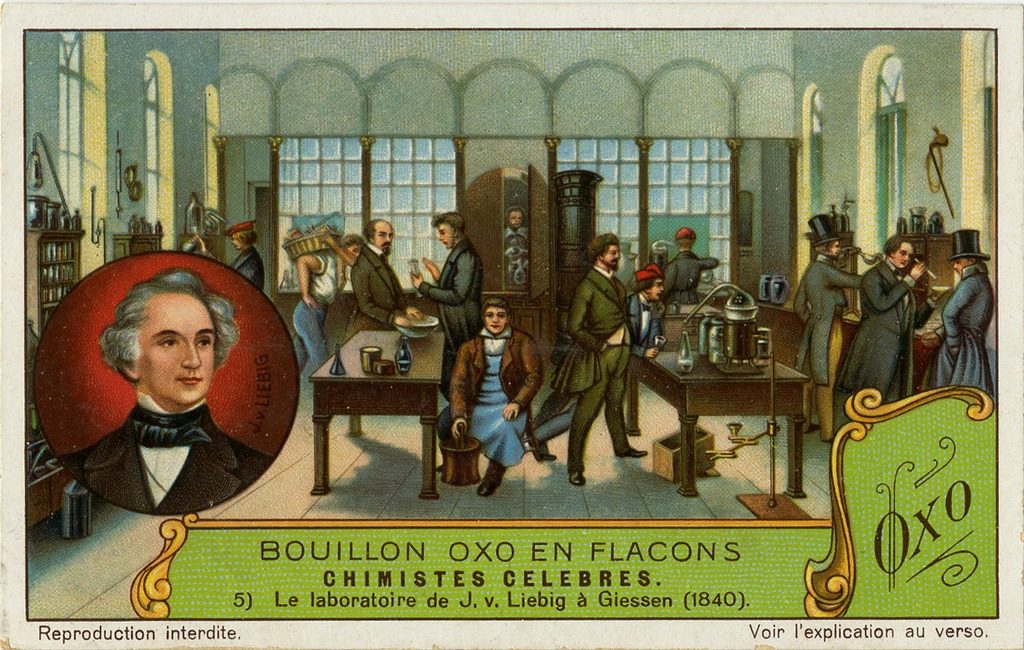

All'inizio dell'Ottocento si continuava a cercare una spiegazione sul perché della fermentazione solo da un punto di vista prettamente chimico. La teoria presa in maggior considerazione, qualche anno più tardi, fu quella del famoso chimico tedesco Justus von Liebig. Egli ipotizzò che la reazione avvennisse per via del moto delle molecole. Questo causerebbe degli scontri che portano ad un disequilibrio nelle forze che tengono insieme la molecola di zucchero, ottenendo come risultato la sua decomposizione in sostanze più semplici.

Una spiegazione puramente chimica era la più accettabile e lineare col pensiero di quel tempo. All’epoca si conosceva già l’esistenza dei microrganismi, ma non erano presi molto in considerazione. Anche quando alcuni primi studi sembrarono dimostrare un ruolo dei microrganismi nelle fermentazioni, ci volle diverso tempo perchè fossero accettati.

Il pensiero dominante dell’epoca era che i microrganismi fossero un mondo a parte, da non prendere in considerazione, un universo in miniatura che non poteva avere influenza sul nostro. Inoltre da secoli predominava il cosiddetto vitalismo, già accennato rapidamente con van Helmont. Secondo questo pensiero, largamente diffuso, le leggi chimico-fisiche (che erano via via scoperte) riguardavano essenzialmente la materia inanimata, solo secondariamente gli esseri viventi. Si continuava a credere che i fenomeni della vita avessero proprietà particolari (dette “psico-chimiche”) e che fossero governati da leggi proprie. Nell’Ottocento c’erano ancora molti strascichi in questo senso, nonostante l’avanzare delle conoscenze. Ad esempio, a lungo si credette che le sostanze proprie degli esseri viventi (come grassi o zuccheri) potessero derivare esclusivamente da organismi viventi. Per questo una delle grandi rivoluzioni dell’Ottocento fu capire senza più ombra di dubbio l'importante nesso fra vita e chimica (dando il via alla nascita della biochimica).

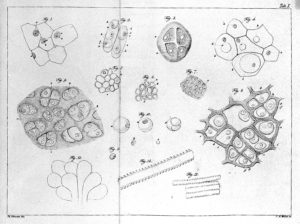

L'esistenza di un mondo microscopico, già ipotizzata da alcuni, fu dimostrata per la prima volta dall'olandese Anton van Leeuwenhoek nel XVII secolo. Riuscì a perfezionare i primi microscopi, ottenendo un ingrandimento mai visto prima (fino a 270 volte!). Con questo strumento riuscì ad osservare per la prima volta dei microrganismi nel 1676. Ipotizzò che fossero esseri viventi perché si muovevano e li chiamò “animalcula”, cioè piccoli animali.

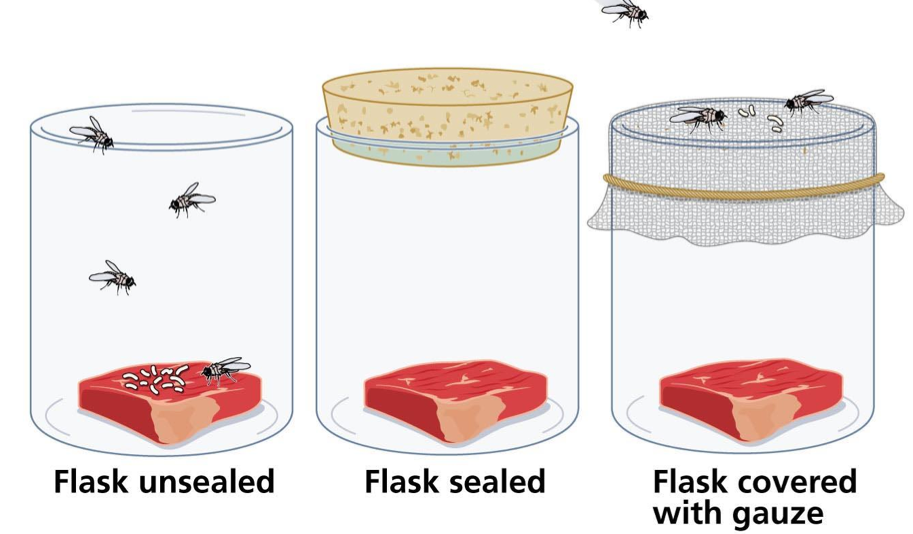

La scoperta del mondo piccolo non fu però accettata subito da tutti, per lo meno non con questa interpretazione. Ancora nel Settecento c'era chi credeva che gli animaletti di van Leeuwenhoek non fossero altro che particelle vitali fuoriuscite da materia morta. Infatti, in linea col vitalismo, si credeva che la vita, soprattutto quella di certi animali “inferiori” (insetti, vermi o pidocchi), derivasse da materia inanimata che prendeva vita grazie a delle particelle, “atomi” vitali indistruttibili ed immortali, alla base anche delle attività fisiologiche degli esseri viventi. Alla morte dell'animale queste particelle tornavano in libertà e si ricombinavano con la materia inorganica per generare altri esseri viventi.

Facciamo un ulteriore salto all'indietro, perché questi concetti nascono e si ricollegano ad un pensiero antichissimo, avallato da Aristotele e da tanti altri dopo di lui, trasversale fra le più diverse culture: la famosa teoria della generazione spontanea. Secondo questa teoria gli esseri viventi “inferiori” originano dalla materia inanimata che viene “attivata” in determinate condizioni. Testi dell'antica Cina riportano come le mosche nascano dal sudore. Per i babilonesi i vermi nascevano dal fango. Nel Medioevo e nei secoli successivi si credeva che i topi e altre bestie simili nascessero dallo sporco, dal sudore o dalla materia putrescente (vi ricordate di van Helmont?).