Gli Etruschi sono stati i primi in Italia a coltivare la vite a partire dalle varietà selvatiche. Era una pianta che vedevano nel loro ambiente naturale, di cui avevano già imparato a raccogliere i frutti nei boschi.

Infatti la vite selvatica, Vitis vinifera sylvestris, è una specie autoctona dell’area mediterranea e, soprattutto in Italia, trova le sue condizioni ideali. Ancora oggi è possibile trovare viti selvatiche nei nostri boschi (anche se bisogna far attenzione a distinguerle da viti coltivate inselvatichite, di vecchi vigneti abbandonati). Le varietà che coltiviamo oggi derivano dalla vite selvatica, modificata attraverso millenni di selezioni ed incroci attuati dall’uomo.

Tornando agli Etruschi, sembra che coltivassero la vite fin dall’età del Bronzo, comunque almeno dal XII sec. a.C.

Più tardi, con lo sviluppo della civiltà, essendo grandi navigatori e mercanti, ebbero contatti sempre più intensi con i popoli del Mediterraneo orientale (soprattutto con i Greci), dove cultura e tecniche viticole erano già più evolute. Questo permise loro di affinare le tecniche produttive, d’importare nuovi attrezzi e nuove modalità di lavoro. Vennero importati anche nuovi vitigni di origine orientale, il cui processo di domesticazione erano iniziato in epoca ben più remota nell’area del Caucaso. I nuovi vitigni vennero coltivati tal quali e anche incrociati con le varietà locali.

In questo modo la primitiva viticoltura etrusca s’affinò e crebbe nei secoli. Dal VI sec. a.C., vista la crescita in quantità e qualità della produzione del vino, cominciò anche il commercio oltremare. Vediamo ora di capire com’era questa produzione.

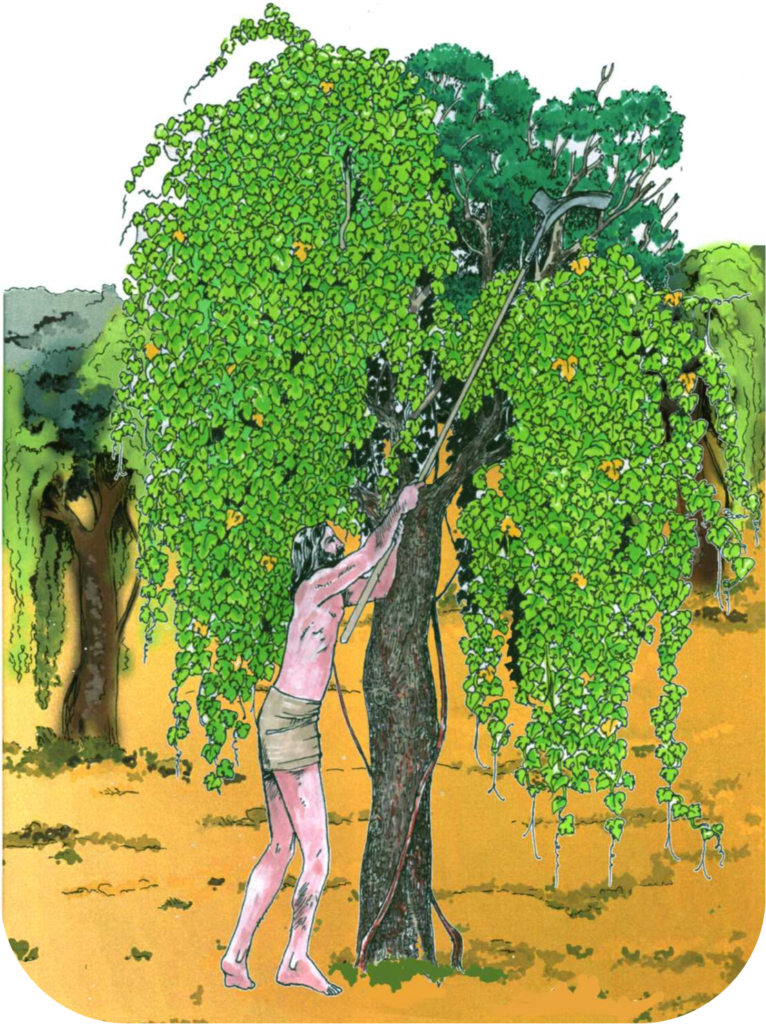

Gli Etruschi coltivavano le viti come le vedevano crescere spontaneamente nei boschi. La vite è un arbusto rampicante, una specie di liana. In un bosco, il suo ambiente naturale alle nostre latitudini, tende ad arrampicarsi su un albero per raggiungere il più possibile la luce (è molto eliofila). Non è però una specie parassita: la vite non interferisce con l’albero su cui s’aggrappa.

Questa modalità di coltivazione etrusca è stata chiamata per secoli vite maritata. La vite è come “sposata” all’albero a cui s’avvinghia. Questa definizione non è d’epoca etrusca ma nacque più tardi, in epoca Romana. Gli Etruschi sembra che l’indicassero col termine di àitason (letto, probabilmente, “aitasun”).

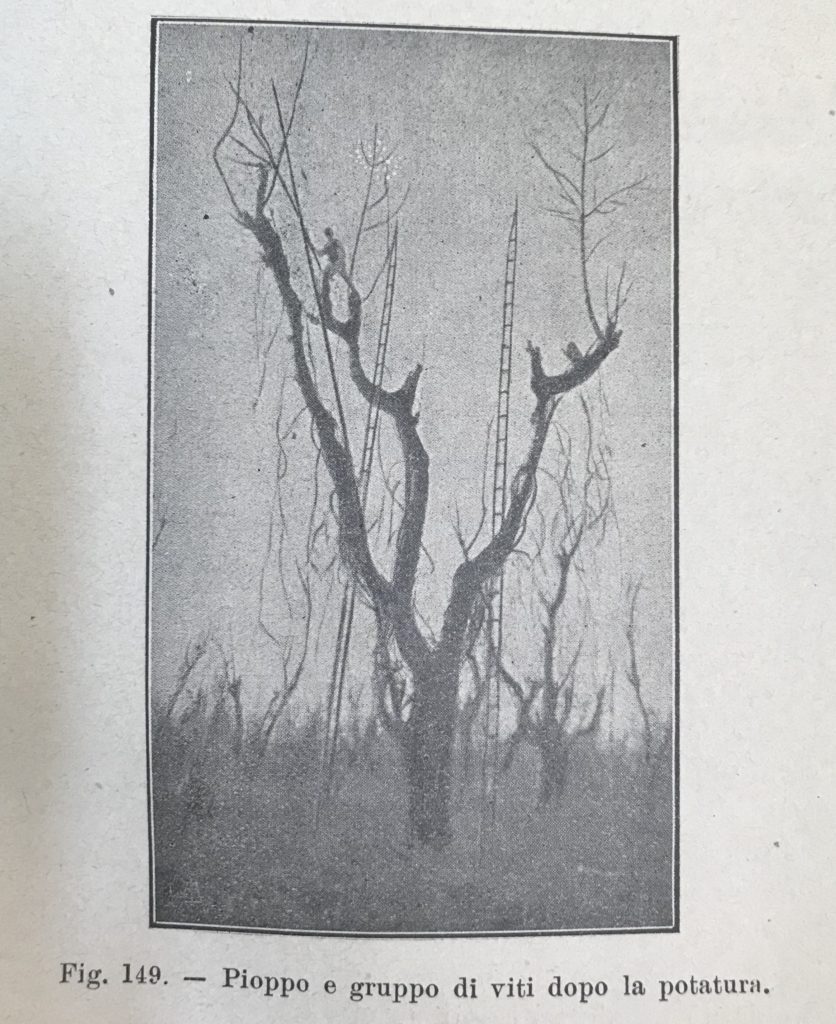

Le viti erano allevate su soprattutto su aceri campestri, ma anche pioppi, olmi, ulivi ed alberi da frutto. In origine non erano potate, più tardi furono soggette a potatura lunga. La vite quindi tendeva a crescere molto, ad avere tralci anche lunghissimi. La raccolta dell’uva era effettuata con le mani o con falcetti, con scale appoggiate agli alberi, oppure usando strumenti dal manico molto lungo.

La coltivazione delle vite in Etruria non era specializzata, così come rimarrà in prevalenza in Italia per secoli: non c’era una vera e propria vigna come la intendiamo oggi. Era invece promiscua con altre colture, alternata a campi di cereali, ulivi, alberi da frutta, ecc.

La vite maritata è rimasta nella cultura viticola italiana fino a quasi i nostri giorni, in tutti quei territori dove in antichità era arrivata la civiltà etrusca.

Gli Etruschi, dall’originaria zona della Toscana ed alto Lazio (chiamata Etruria Storica) allargarono poi i loro confini, espandendosi fino alla Campania, a sud, e all’Emilia Romagna a nord. In Campania esiste ancora oggi il confine fra la cultura viticola etrusca (più a nord) e quella greca. In quest’ultima la vite era coltivata a ceppo basso, senza sostegno o con sostegno “morto” (detto anche alberello). Il confine è segnato, più o meno, dal corso del fiume Sele. Nelle terre che conquistarono portarono la loro avanzata cultura viticola, diffondendola anche presso i popoli vicini, come i Galli Cisalpini (la Gallia Cisalpina corrisponde a buona parte dell’attuale nord Italia).

Gli Etruschi, dall’originaria zona della Toscana ed alto Lazio (chiamata Etruria Storica) allargarono poi i loro confini, espandendosi fino alla Campania, a sud, e all’Emilia Romagna a nord. In Campania esiste ancora oggi il confine fra la cultura viticola etrusca (più a nord) e quella greca. In quest’ultima la vite era coltivata a ceppo basso, senza sostegno o con sostegno “morto” (detto anche alberello). Il confine è segnato, più o meno, dal corso del fiume Sele. Nelle terre che conquistarono portarono la loro avanzata cultura viticola, diffondendola anche presso i popoli vicini, come i Galli Cisalpini (la Gallia Cisalpina corrisponde a buona parte dell’attuale nord Italia).

Gli Etruschi trasmisero molto della loro cultura anche alla nascente civiltà romana, compresa la viticoltura e la produzione del vino. Infatti, nella viticoltura romana antica, come testimoniato nel De Agri Cultura di Catone (II sec. a.C.), la coltivazione della vite era fatta alla maniera etrusca, maritandola all’olmo o al fico. L’àitason etrusco divenne l’arbustum (vitatum) latino, che Catone a volte chiama anche vinea, così come Cicerone.

Con Varrone, nel De Re Rustica (39 a.C.) comparve però l’esigenza di distinguere due forme diverse di coltivazione. Molto probabilmente nella sua epoca stava emergendo una nuova forma di viticoltura, quella di derivazione greca già accennata sopra. L’arbustum rimase ad indicare la vite maritata. Vinea divenne il termine per indicare questa nuova coltivazione a vite bassa. Entrambe appartenevano alla categoria generale del vinetum (vigneto).

Virgilio, nelle Georgiche (29 a.C.) scrive della viticoltura della sua terra (Mantova) e racconta che le viti erano maritate all’olmo.

Columella nel suo De Re Rustica (65 d.C.), considerato il primo vero e proprio trattata agrario della storia (rimarrà come testo base per tutti i secoli a venire, fino almeno al XVIII sec.), descrive a fondo le diverse forme di viticoltura romana. Emerge però la sempre maggior diffusione della vinea a discapito dell’arbustum, per via del fatto che il primo garantisce una viticoltura più specializzata.

Plinio il Vecchio (Naturalis Historiae, 77 d.C.) testimonia la viticoltura campana dell’epoca, con viti maritate ai pioppi, anche altissime, soprattutto nella zona di Aversa. Distingue l’arbustum italicum, tipico del centro Italia, dove le viti salgono sul singolo albero, dall’arbustum gallicum (chiamato così perché molto frequente in quella che era all’epoca l’ex-Gallia Cisalpina), dove i tralci delle viti passano da un albero all’altro formando dei filari.

Le viti maritate ritornano anche in opere meno rilevanti del tardo impero, come la Opus Agricolturae di Palladio (IV sec. d. C) e nel Geoponica del bizantino Cassiano Basso (VI sec. d.C.) che la consiglia nei terreni umidi. In epoca medievale le ritroviamo nell’opera del bolognese Crescenzi, l’unico testo medioevale agrario rilevante del Medioevo Europeo (1304) e in altri scritti minori.

L’agronomo bolognese Vincenzo Tanara nel 1644 descrive i due principali sistemi di coltivazione della vite maritata del suo tempo, che corrispondono esattamente ai sistemi romani. Li chiama piantate (l’arbustum gallicum ) e alberate (arbustum italicum).

Per tutti i secoli successivi, la viticoltura italiana del Centro e del Nord è stata dominata da questi due sistemi, a seconda delle zone. Le alberate erano appezzamenti con viti arrampicate su alberi singoli, posizionati in modo casuale nel campo o con impianti regolari. Originarie dell’Etruria centrale, sono rimaste tradizionali soprattutto in Toscana (col nome di testucchio), Lazio ed Umbria. Le piantate formavano invece filari nelle zone di confine di un terreno o lungo gli argini dei fossi. Erano più diffuse nel centro-nord dell’Etruria e nelle zone di espansione a Sud, infatti rimasero tradizionali soprattutto nella pianura Padana e in Campania.

La vite maritata continuò quindi a far parte del paesaggio agrario italiano anche dopo l’epoca classica e si ritrova infatti raffigurata nell’arte di tutti secoli.

Questi paesaggi affascinarono anche i viaggiatori stranieri del Sette-Ottocento che compivano il loro viaggio culturale in Italia, all’epoca ritenuto indispensabile nella formazione giovanile della classe colta europea. I paesaggi con le viti maritate si ritrovano così in diverse rappresentazioni pittoriche di quel periodo. Sono raccontate anche nei diari di viaggio, come ad esempio dall’architetto francese Jacques-Germain Soufflot a metà Settecento, in visita a Paestum (Suitte Des Plans, Coupes, Profils, Elévations géometrales et perspectives de trois Temples antiques, tels qu’ils existoient en mil sept cent cinquante, dans la Bourgade de Pesto… Ils ont été mésurés et dessinés par J. G. Soufflot, Architecte du Roy. &c. en 1750. Et mis au jour par les soins de G. M. Dumont, en 1764, Chez Dumont, Paris, 1764), oppure da Goethe nel suo celebre “Viaggio in Italia” (1813-1817).

Scriveva Aubert de Linsolas nel suo libro “Souvenirs de l’Italie” (1835):

” … i rami della vite intrecciati ai grandi alberi all’orlo della carreggiata, danno l’idea di tanti archi trionfali di verzura, preparati per il passaggio di un potente monarca.”

L’immagine così evocativa della vite che abbraccia l’albero non rimase però confinata ai soli contesti agrari. Accese anche l’immaginazione di artisti e letterati, che le attribuirono diversi significati simbolici.

Dal I secolo d.C. comparve nella letteratura latina la metafora poetica della vite e dell’albero (soprattutto l’olmo) come simbolo dell’amore coniugale. La vite è “sposata” all’albero: da qui nacque il termine vitis maritae che usiamo ancora oggi (“vite maritata“).

Ad esempio, Gaio Valerio Catullo identifica la vite e l’olmo come moglie e marito nella “canzone nuziale di giovani e fanciulle” (Carmina, poema 62, traduzione di Mario Ramous):

…”

Come la vite che nasce isolata in terra spoglia

non riesce ad alzarsi né a maturare l’uva,

ma piegandosi sotto il peso del tenero fusto

quasi sfiora con le sue radici il tralcio piú alto

e da nessuno, contadini o buoi, è presa a cuore,

se per caso si lega in matrimonio all’olmo

tutti, contadini o buoi, l’hanno a cuore;

cosí invecchia trascurata una fanciulla vergine,

ma se a tempo debito stringe giuste nozze,

eluso l’odio del padre, avrà l’amore di un uomo.

…”

Nelle Metamorfosi di Ovidio (XIV, 623 e seguenti) questa metafora compare nella storia d’amore di Vertumno e Pomona. Vertumno era un Dio di origine etrusca, rimasto anche nella religione Romana. Presiedeva alle trasformazioni (verto, in latino, significa appunto cambiare): al cambio delle stagioni ma anche ai commerci. Il Dio s’innamorò di Pomona, antichissima Dea latina della coltivazione dei frutti, che tuttavia era inavvicinabile. Cercò di raggiungerla con diversi travestimenti e ci riuscì prendendo le sembianze di una vecchia donna. Allora cercò di convincerla d’abbandonarsi all’amore con diversi argomenti, fra cui appunto la metafora della vite e l’olmo:

C’era di fronte un olmo avvolto da un rigoglio d’uva luccicante. Elogiato l’olmo insieme alla vite che l’accompagnava, (la vecchia) disse: “Però se questo tronco se ne stesse lì celibe, senza tralci, non avrebbe nulla di attraente se non le proprie fronde. E anche la vite, che si abbandona abbracciata all’olmo, se non gli fosse unita, per terra giacerebbe afflosciata. Ma a te l’esempio di questa pianta non dice nulla ed eviti l’accoppiamento, non ti curi di congiungerti. Oh, se tu lo volessi…”

Al termine del discorso, Vertumno si rivelò in tutto il suo fulgore. Pomona, colpita dalle parole sentite e dalla bellezza del Dio, cedette all’amore.

Questa storia ebbe grande eco nel Rinascimento e rimarrà un tema artistico molto frequente fino al XVIII secolo.

Di nuovo troviamo in Ovidio (Amores, elegia XVI) questo tema:

Ulmus amat vitem,

vitis non deserit ulmus;

Separor a domina

cur ego saepe mea?

(L’olmo ama la vite e la vite non si separa dall’olmo;

perché mai tante volte io sono diviso dalla mia amata?).

Il tema della vite maritata all’albero raggiunse però la sua massima diffusione grazie al giurista milanese Giovanni Andrea Alciato (1492-1550). Egli pubblicò una collezione di allegorie e simboli (riprodotti con xilografie), spiegate nel loro valore morale con brevi testi in latino. Il titolo era “Emblemata“, pubblicato ad Augusta nel 1531. Ebbe un successo straordinario in tutta Europa, con traduzioni in italiano, francese, spagnolo, tedesco ed inglese. Alciato creò un vero e proprio nuovo genere letterario, di grande successo anche nei secoli seguenti, l’emblematica.

La vite maritata è riportata da Alciato come emblema dell’Amicizia e, nella sua forma più pura, dell’Amore, col titolo latino:

“Amicitia etiam post mortem durans”

(l’amicizia perdura anche dopo la morte).

Il disegno è così descritto:

Una vite, coperta di verde vibrante, abbraccia un olmo, asciutto per l’età e persino spogliato di fogliame. Riconosce il cambiamento naturale, e ringrazia con gratitudine i reciproci obblighi di servizio. E così con l’esempio ci consiglia di cercare gli amici quelli il cui patto di amicizia non è rotto nemmeno dalla morte.

Questa interpretazione era stata influenzata da un epigramma del poeta greco Antipatro di Tessalonica (I sec. a.C.), in cui un platano appassito racconta come la vite, allevata su di esso, lo mantenga verde. Alciato, che è lombardo, corregge l’errore del greco. La vite maritata era parte dei paesaggi agrari della sua terra natia e quindi sapeva bene che è l’olmo lo sposo ideale della vite, non il platano.

Grazie ad Alciato e al successo dell’emblematica, il simbolo della vite maritata all’albero ebbe un’enorme diffusione e comparve in moltissime raffigurazioni artistiche, in poemi ed opere letterarie di tutta Europa. La vite maritata di origine etrusca, mediterranea, divenne quindi un simbolo culturale decontestualizzato.

Ad esempio, il fiammingo Daniël Heinsius, in Emblemata amatoria (1620), più che all’amicizia, tornò a legarlo all’Amore Imperituro. come in epoca classica. Fra l’altro, riprese il platano originario dell’epigramma greco. La vite maritata, con Heinius è l’emblema dell’amore eterno che va anche oltre la morte, con la dicitura

“Ni mesme la mort“

nemmeno la morte.

Divenne anche il logo degli Elzevier, editori di Leida (Olanda) dal 1580. L’attuale casa editrice Elsevier (rifondata nel XIX sec.) è il maggior editore mondiale in ambito medico e scientifico. Il loro simbolo è rimasto quello originale, una vita maritata all’albero, col significato dell’allenza fra apprendimento e letteratura.

Dall’Ottocento la viticoltura divenne una scienza e fiorirono numerosi trattati agrari che descrivevano nel dettaglio i sistemi tradizionali italiani. Per questa parte mi sono riferita alle opere di due insigni studiosi dell’Otto-Novecento, i piemontesi Ottavio Ottavi e Domizio Cavazza.

La viticoltura italiana dell’epoca, nel centro-nord, era rimasta ancora di base quella dell’arbustum italicum (alberata) e dell’abustum gallicum (piantata) dell’antica Roma. Da questi due archetipi, si erano però differenziati miriadi di sistemi diversi. Gli stessi studiosi ammettono che sono difficili da elencare in tutte le varianti possibili. Inoltre c’è parecchia confusione nei termini, rispetto al passato. Si usa spesso il termine alberata per indicare sia l’uno che l’altro sistema.

Si usano ancora soprattutto l’olmo, l’acero e il pioppo. Ora, però, ci sanno anche spiegare il perché. L’ideale, per un tutore vivo, è una pianta con un apparato radicale e chioma che interferiscano poco con lo sviluppo della vite. Così è l’acero (Acer campestris), beniamino delle vigne fin dagli antichi Etruschi. È lento d’accrescimento, ha poche radici che scendono in profondità e non intralciano quelle delle viti. La chioma, poco folta, è facilmente modellabile con la potatura. Si adatta bene anche ai terreni poveri e poco profondi.

L’olmo (Ulmus campestris) rimane l’albero più usato nel nord, anche se non è così perfetto per la vite. Ha una forte espansione radicale ma è molto longevo, produce ottimo foraggio (le foglie) e fascine e legna. Si adatta molto bene ai terreni fertili ed umidi della Pianura Padana.

Il pioppo (Populus nigra) era usato per via del suo rapido accrescimento e perché produce foraggio e legna. Non è però così adatto per la vite perché ha un esteso sistema radicale e chioma folta che ombreggia.

Il gelso (Morus alba) era usato molto in Veneto, anche se non era proprio adatto. Fa troppa concorrenza alla vite. Tuttavia era usato per mettere insieme due economie: l’uva e l’allevamento del baco da seta. L’introduzione dei trattamenti col rame di fine Ottocento (che uccide il baco) rese però molto difficile questa convivenza.

Si usavano anche, in minor misura, il salice, l’orno, il frassino, il corniolo, il tiglio, il carpino, la quercia, il ciliegio, l’olivo, il noce e il fico.

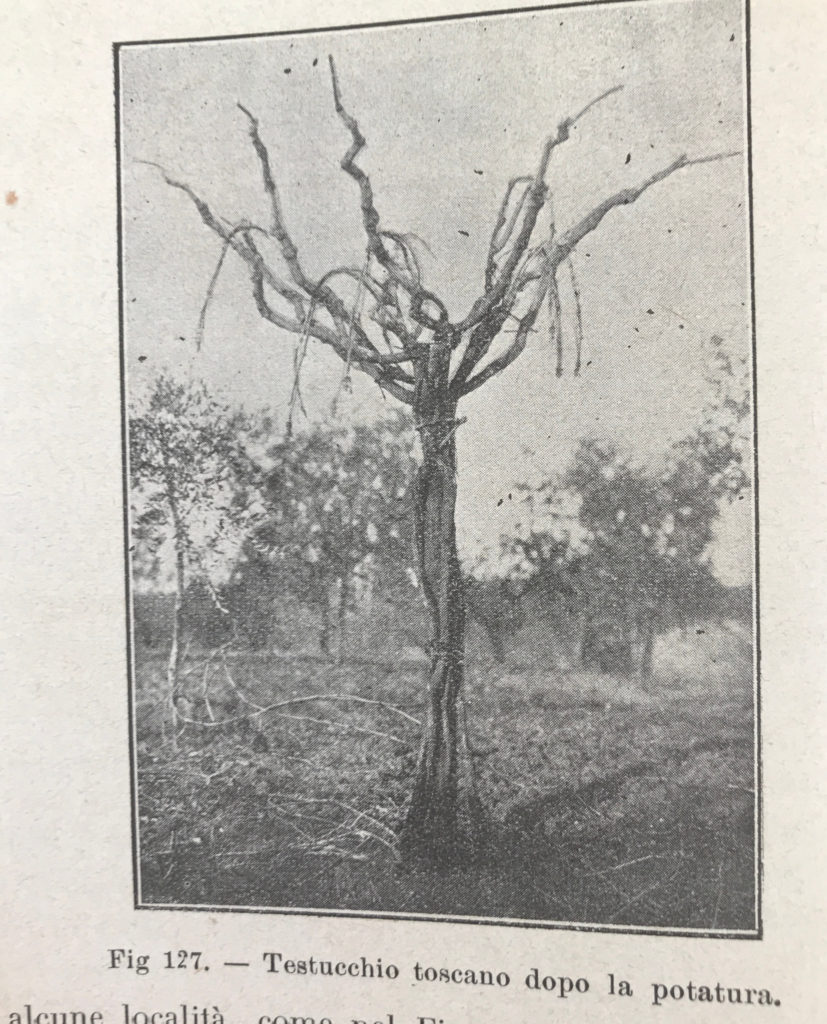

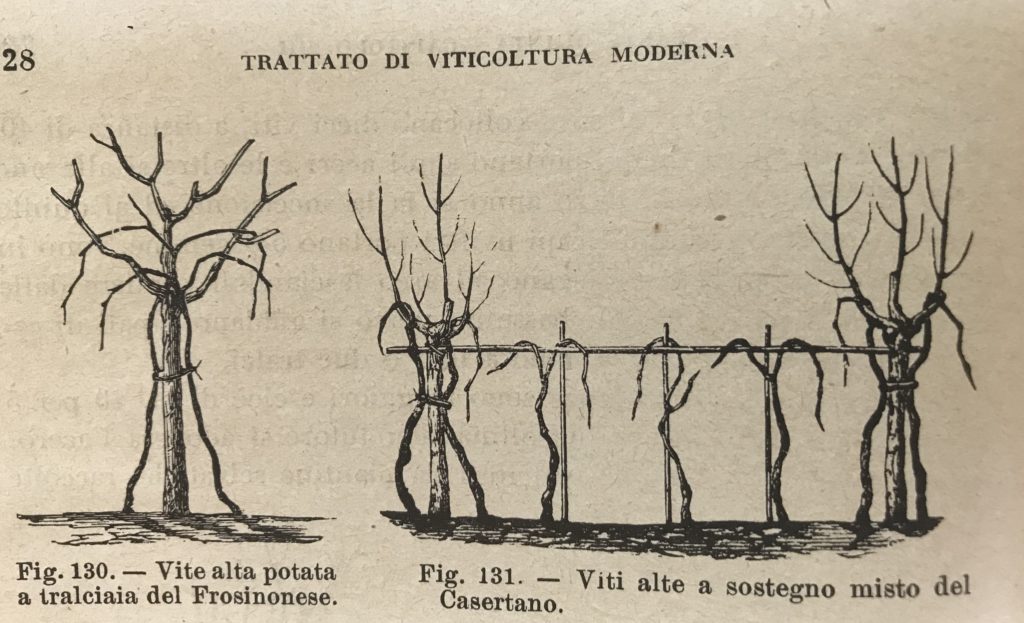

Il sistema più semplice, il vecchio arbustum italicum, in questo periodo era chiamato testucchio. Era diffuso soprattutto in Toscana, ma anche nelle Marche e Lazio, con modalità d’impianto e potatura un po’ diverse. Si usavano soprattutto aceri, chiamati in Toscana oppi o loppi o pioppi. Fra i testucchi si potevano anche coltivare delle viti basse, appoggiate su pali, formando così il filare o filone pieno. Nel Casertano si trovavano soluzioni simili, ma con le viti intermedie coltivate alte.

In Abruzzo i tralci erano intrecciati a formare un grosso quadrato orizzontale, formando i cosiddetti capanne o capannoni.

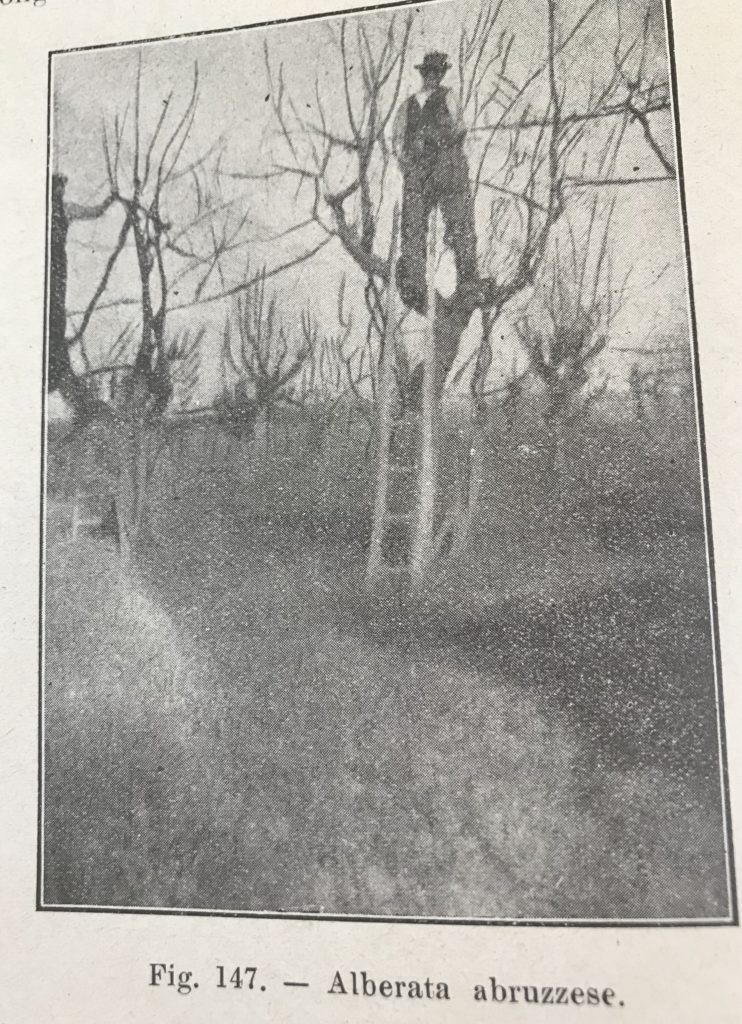

Nell’Aversano, con la coltivazione dell’uva Asprinio, si arrivava a 20 metri d’altezza con i pioppi. Si noti, nella foto d’epoca, la dimensione dell’omino sull’albero. Nell’interfilare si coltivano altre specie come la canapa, il granturco, la patata e vari cereali.

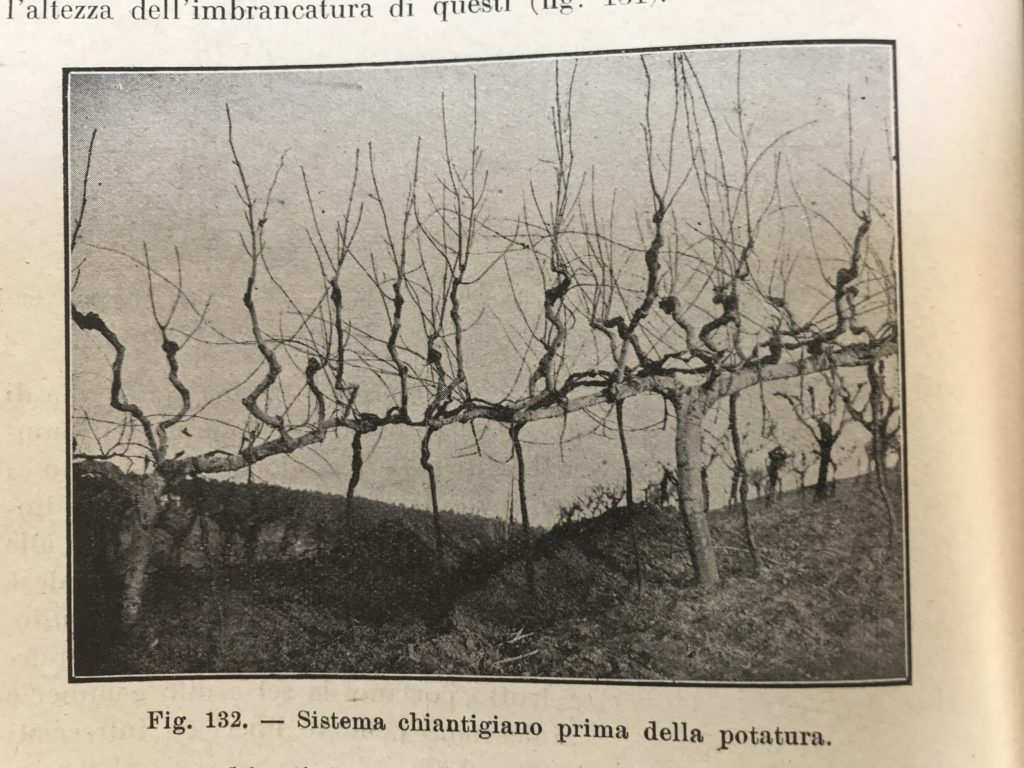

Il “sistema chiantigiano” era basato sempre sull’acero, i cui rami erano potati per stare in orizzontale ed unirsi a quelli dei vicini, ottenendo una sorta di spalliera continua su cui s’arrampicava la vite.

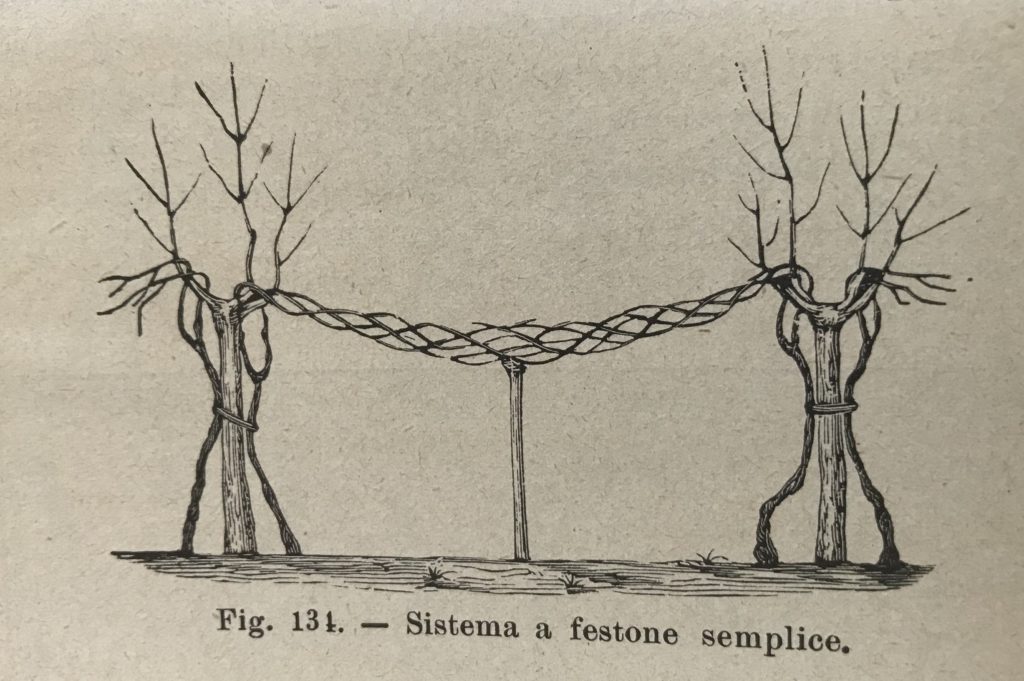

Il “sistema a festoni” o “a tralciaia” o “pinzana” era tipico della Toscana, soprattutto nel Pisano, del Casertano, Napoletano e dell’Emilia. I festoni erano formati dai lunghissimi tralci delle viti intrecciati. A volte dovevano essere sostenuti a metà da bastoni o separati da una traversa.

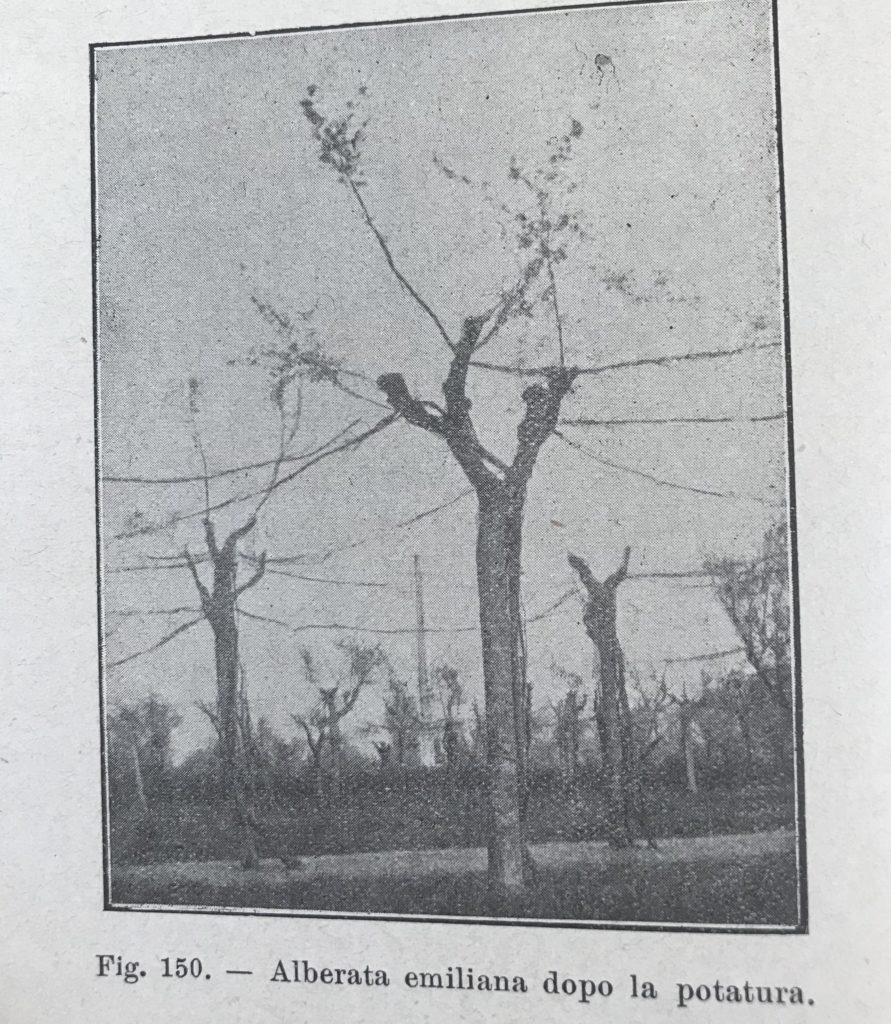

In Emilia si usava soprattutto l’olmo, in Romagna l’acero, molto più bassi. Nel Ferrarese le viti si portavano altissime su alberi di noce. Si trovano molto spesso ai margini dei campi e lungo i fossi.

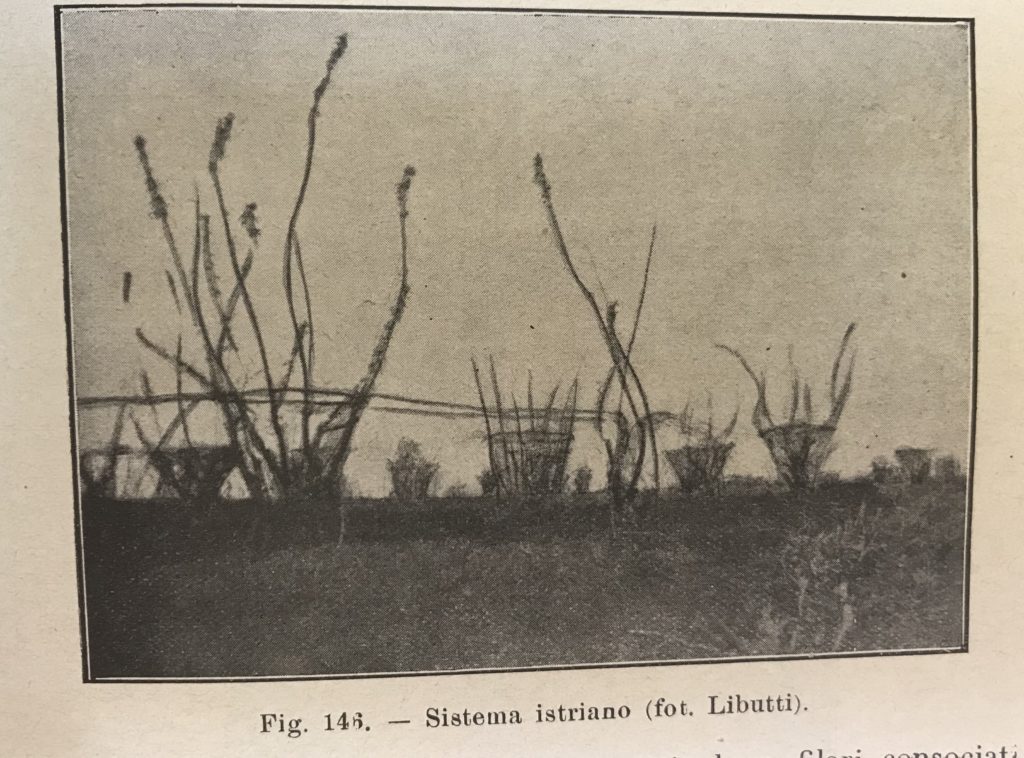

Il “sistema istriano” si basava su aceri o frassini coltivati bassi, come una ceppaia, da cui partivano numerosi rami divaricati che, ad una certa altezza, venivano riuniti a formare un cerchio. Le viti si allungavano fino al cerchio, poi si si distendevano a filare e si univano alle viti vicine. Questo sistema era usato per varietà locali come il Terrano, l’Isolana, la Nera tenera, la Crevatizza. Ottavi dice che è un sistema che sta scomparendo del tutto già alla sua epoca.

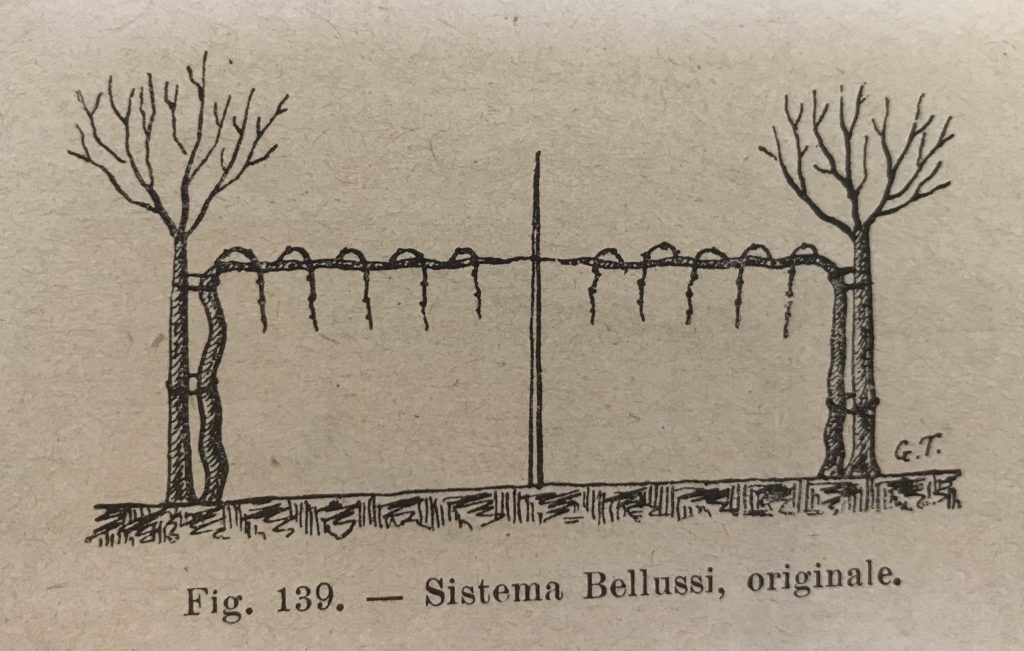

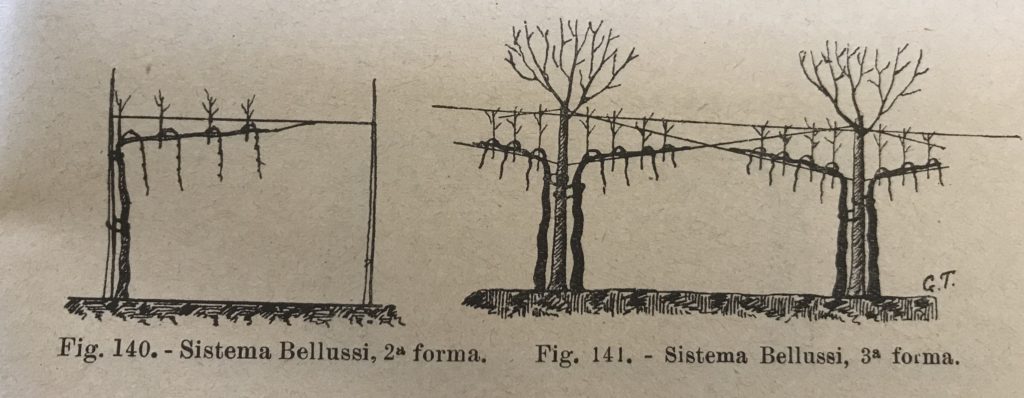

Dalle forme più tradizionali si erano poi evolute, nell’Otto-Novecento, delle forme miste con fili e pali, per cercare d’intensificare questo tipo di coltura. Un esempio era il sistema “a raggi” o Bellussi (dal nome dei fratelli ideatori). Era diffuso soprattutto in Veneto. I sistemi a raggi presentavano numerose varianti.

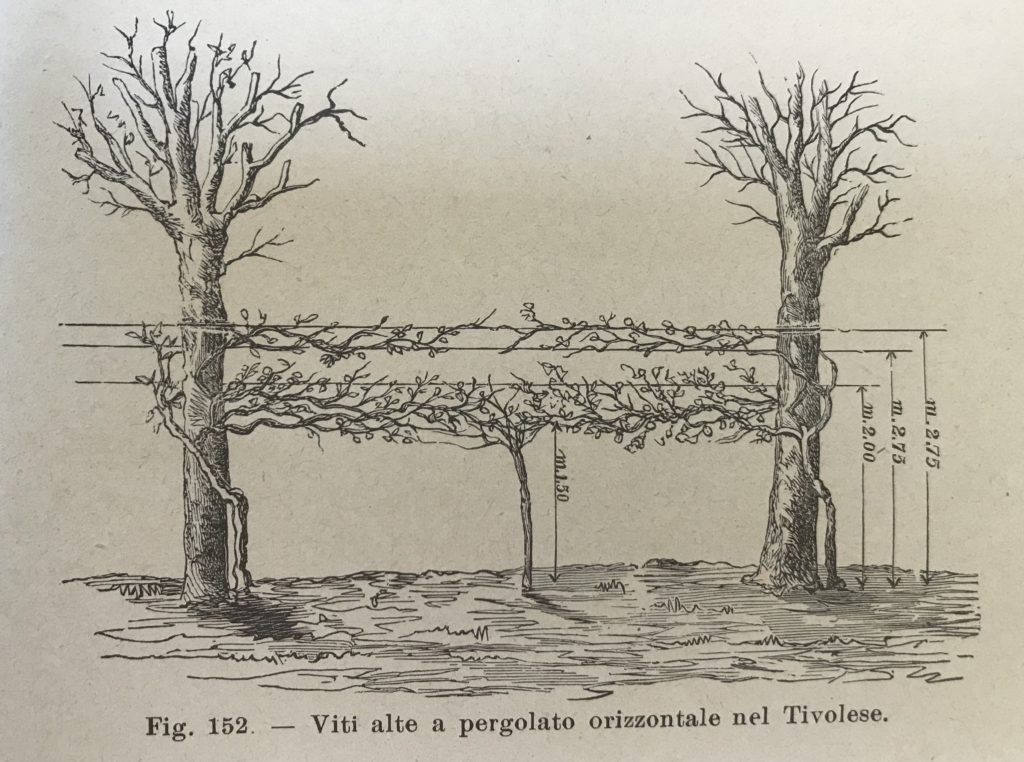

I pergolati misti erano costituiti da tutori vivi sui quali si arrampicavano viti ad impalcature in legno e fili di ferro. Si trovavano nel Tivolese, in Piemonte e in Emilia.

Ad ogni modo, nel Novecento questa cultura millenaria è scomparsa.

Una prima “botta” derivò nel 1920 dalla decimazione degli olmi, per una malattia causata da un fungo arrivato dall’Asia (la grafiosi).

Cavazza, nel 1924, parla di scomparsa graduale delle viti maritate anche per mutate condizioni tecniche ed economiche. Egli elenca gli svantaggi di questo sistema rispetto al tutore morto (palo): ci vuole più tempo per raggiungere la normale produzione, gli alberi ombreggiano la vite, le uve maturano più tardi, ci sono maggiori esigenze di concime (sia della vite che del tutore), maggior difficoltà e spesa nella potatura e di tutti gli altri lavori (dai trattamenti alla vendemmia).

Eppure aveva resistito per tanto tempo anche per vantaggi indubbi, elencati dallo stesso Cavazza, come la grande longevità della vigna, veramente secolare. Inoltre i tutori davano anch’essi prodotti utili all’economia agricola, come il foraggio per gli animali e le fascine. Gli alberi proteggevano in parte le viti da brina e grandine. Fra gli alberi si potevano coltivare altre specie agricole, … Balza agli occhi come questi vantaggi appartengano però ad un’agricoltura promiscua, ad un mondo contadino che nel Novecento era ormai al tramonto.

Infatti il secondo dopoguerra ha visto una profonda trasformazione del mondo contadino italiano. La realtà produttiva moderna richiedeva ormai una viticoltura altamente specializzata. In questo nuovo mondo la vite maritata, sopravvissuta per oltre tremila anni, non ha più trovato posto.

Se volete vedere coi vostri occhi una vigna etrusca potete venire a Guado al Melo, l’abbiamo ricreata con viti selvatiche locali. Oppure potete trovare ancora una delle forme descritte sopra, nell’Aversano o in qualche piccola realtà della Toscana e dell’Emilia Romagna.

L’Italia ha certamente sacrificato tanto della sua cultura contadina alla modernità. L’importante è non perderne la memoria, perché è parte della nostra storia. Per questo un disegno di vite maritata sta sull’etichetta del nostro Atis Bolgheri DOC Superiore.

Nemmeno la morte.

Nella prossima puntata scopriremo invece le varietà ed i vini Etruschi, oltre che le modalità di vinificazione qui.